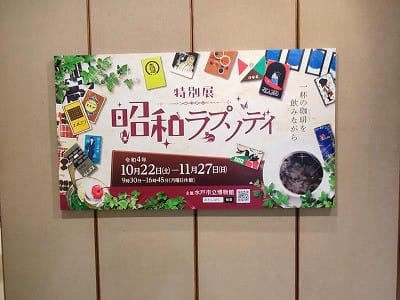

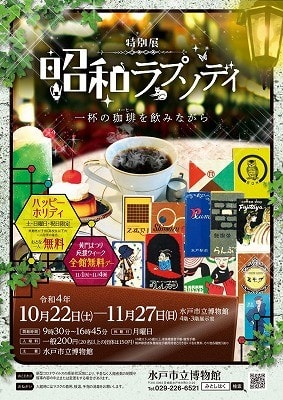

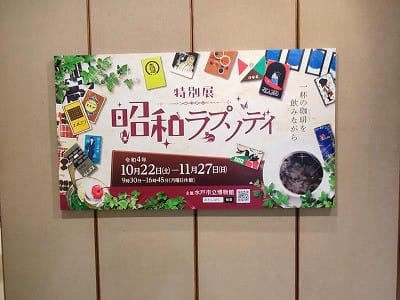

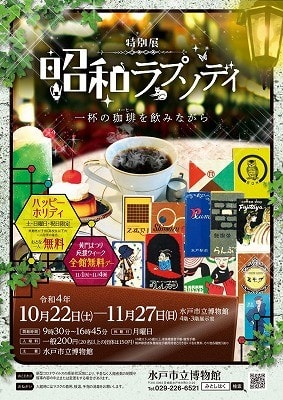

昭和ラプソディ 一杯の珈琲を飲みながら

@水戸市立博物館 4階・3階展示室

10月22日(土)~11月27日(日)

本年は令和4年・平成34年・昭和97年。

昭和も100年に近いから「大正ロマン」と同様「昭和レトロ」は懐かしさの代名詞となった。

懐かしい昭和の文物を観ることが出来る「昭和ラプソディ 一杯の珈琲を飲みながら」展が10月22日から11月27日まで水戸市立博物館で開催されている。

昨年に開催された「昭和浪漫・思い出の宝石箱」展が好評だったので、続編として企画されたのだろう。

日本が高度経済成長期を迎えた昭和30年代以降、水戸市民の生活も活気づいた。

特に呉服店、紳士・婦人の洋服、洋品、靴など服飾関連の店が賑わい、ファッション化社会の到来を感じさせた。

花嫁衣装も現代のようにレンタルでなく自前でそろえたから、大きな売り上げになった。

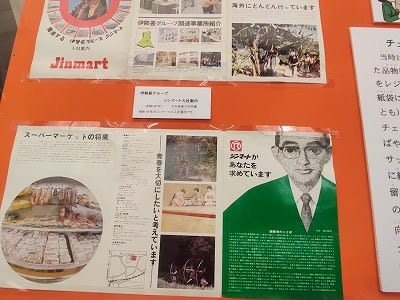

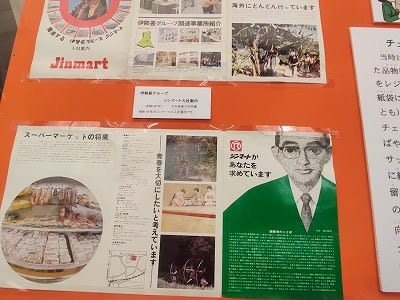

水戸市内にもスーパーマーケットが誕生するなど、人々が利用するお店も多様になり、多くの人がまちなかを行き交うようになった。

南町や泉町の商店街が、肩と肩がぶつかるほどの雑踏と混雑で、今の時代からは想像もつかないほどの賑わいであった。

それに伴い「喫茶店」も続々と誕生した。

友人同士や恋人達の待ち合わせを含め、文化的な存在となった。

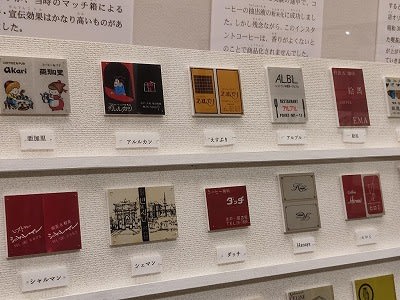

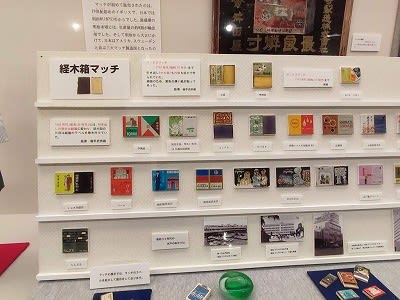

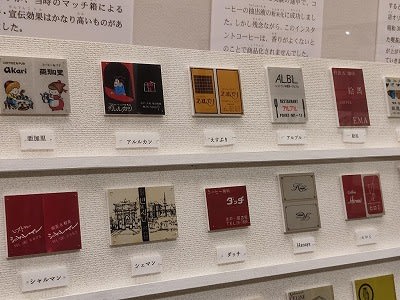

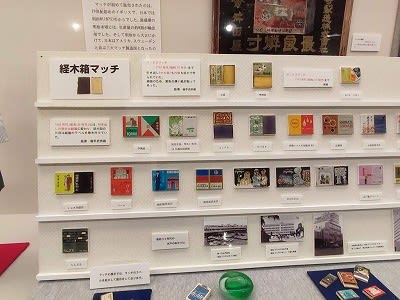

今と違ってタバコが自由に喫える時代、テーブルには灰皿とマッチは必需品。

各店舗は競って店名入りのマッチを作った。

デザインやアイデアに凝った“マッチ箱”が沢山あり、コレクターも多かった。

残念ながら、カフェは増えたが「喫茶店」はほとんど消滅した。

商店のセールやイベントの告知のチラシやポスターなど。

各店舗はお得意様に盆と暮れにご挨拶を兼ね、名入りの手ぬぐいや団扇を配った。

3Fの会場では「追憶の水戸街中アルバム・下市物語」として大森多喜男氏の撮影による下市商店街の各店舗の写真が展示されている。

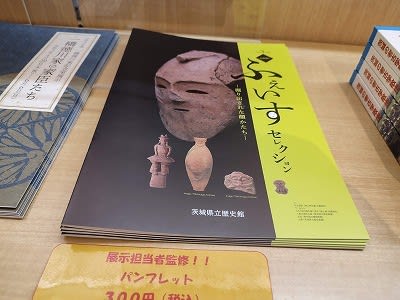

昨年の展覧会に際して制作された『昭和浪漫思い出の宝石箱』『追憶の水戸街なかアルバム』の2冊セットが好評で完売だった。

今展においても『昭和ラプソディ』『追憶の水戸街なかアルバム』(改訂版)『追憶の水戸街なかアルバム』《下市物語》の3冊セットが製作されかいじょうで販売されている。

@水戸市立博物館 4階・3階展示室

10月22日(土)~11月27日(日)

本年は令和4年・平成34年・昭和97年。

昭和も100年に近いから「大正ロマン」と同様「昭和レトロ」は懐かしさの代名詞となった。

懐かしい昭和の文物を観ることが出来る「昭和ラプソディ 一杯の珈琲を飲みながら」展が10月22日から11月27日まで水戸市立博物館で開催されている。

昨年に開催された「昭和浪漫・思い出の宝石箱」展が好評だったので、続編として企画されたのだろう。

日本が高度経済成長期を迎えた昭和30年代以降、水戸市民の生活も活気づいた。

特に呉服店、紳士・婦人の洋服、洋品、靴など服飾関連の店が賑わい、ファッション化社会の到来を感じさせた。

花嫁衣装も現代のようにレンタルでなく自前でそろえたから、大きな売り上げになった。

水戸市内にもスーパーマーケットが誕生するなど、人々が利用するお店も多様になり、多くの人がまちなかを行き交うようになった。

南町や泉町の商店街が、肩と肩がぶつかるほどの雑踏と混雑で、今の時代からは想像もつかないほどの賑わいであった。

それに伴い「喫茶店」も続々と誕生した。

友人同士や恋人達の待ち合わせを含め、文化的な存在となった。

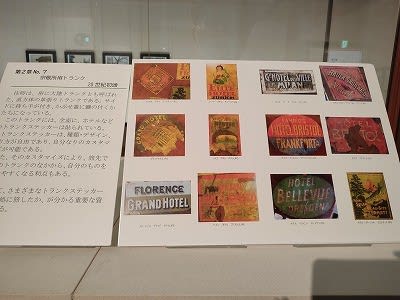

今と違ってタバコが自由に喫える時代、テーブルには灰皿とマッチは必需品。

各店舗は競って店名入りのマッチを作った。

デザインやアイデアに凝った“マッチ箱”が沢山あり、コレクターも多かった。

残念ながら、カフェは増えたが「喫茶店」はほとんど消滅した。

商店のセールやイベントの告知のチラシやポスターなど。

各店舗はお得意様に盆と暮れにご挨拶を兼ね、名入りの手ぬぐいや団扇を配った。

3Fの会場では「追憶の水戸街中アルバム・下市物語」として大森多喜男氏の撮影による下市商店街の各店舗の写真が展示されている。

昨年の展覧会に際して制作された『昭和浪漫思い出の宝石箱』『追憶の水戸街なかアルバム』の2冊セットが好評で完売だった。

今展においても『昭和ラプソディ』『追憶の水戸街なかアルバム』(改訂版)『追憶の水戸街なかアルバム』《下市物語》の3冊セットが製作されかいじょうで販売されている。