ダリ展@国立新美術館

9月14日~12月12日

サルバドール・ダリ(1904年--89年)は時計が溶解していくような「シュルレアリスム」を代表する画家とだけ思っていた。

2010年8月に法相宗の学僧・徳一(760?年 - 835?年)を辿り会津の「慧日寺跡」と「勝常寺」を訪ねた際に「諸橋近代美術館」に立ち寄りダリの作品をまとめて観た。

精神分析・相対性理論・量子力学・数学・生物学など多方面の知識に長けていたということを知った。

パフォーマンスや挑発的な姿勢の強い人と思っていたが、大間違いで科学と芸術を一体化させようとしたようだ。特に、立体・彫刻作品が沢山あることも驚きだった。

2010年はスペインにも旅し「国立ソフィア王妃芸術センター」にも行ったが、ピカソの作品に目が行って、ダリの記憶が無いのは残念。

本年10月7日、国立新美術館の「ダリ展」に行ったが、全貌展で時代ごとの変化も激しく、もう一度、と思いつつ会期末となってしまった。

「アトデとオバケは出たことない」はその通り。

時間が経過し印象も薄れたが、記憶に留めておくべきと出品目録を基にお浚い。

第1章 初期作品(1904-1922)

スペイン、カタルーニャ地方のフランス国境に近い町フィゲラスで、芸術や文化に造詣が深く自由な気風の家庭に生まれた。

少年時代から絵画の才能を賞賛され、フィゲラスや、夏の休暇を過ごした漁村カダケスの風景を、ポスト印象主義風の様式で描いている。

《ラファエロ風の首をした自画像》1921年頃 カンヴァスに油彩

第2章 モダニズムの探求(1922-1929)

1922年にマドリードのサン・フェルナンド王立美術アカデミーに入学するも、そこでの教育に飽き足らず、反抗的な学生だった。学生寮で、ルイス・ブニュエル(後の映画監督)やフェデリコ・ガルシア・ロルカ(後の詩人)と交友を結ぶ。

キュビスム、ピュリスム、未来派などの新しい芸術の影響を受けた作品を制作する。

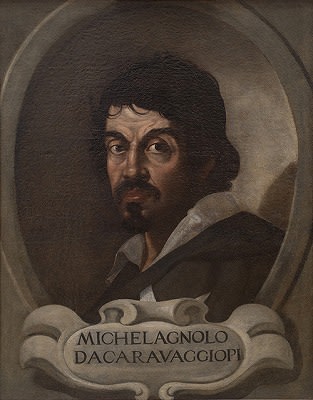

《ルイス・ブニュエルの肖像》1924年 カンヴァスに油彩

70.0 × 60.0 cm 国立ソフィア王妃芸術センター

第3章 シュルレアリスム時代(1929-1939)

1929年にブニュエルと共同で脚本を執筆した映画「アンダルシアの犬」がパリで公開され、大きな反響を呼んだ。

アンドレ・ブルトンを中心とするパリのシュルレアリスト・グループに参加し、パラノイア的=批判的方法を生み出して、シュルレアリスムの中心的な画家として活躍するが、ブルトンとの不和も芽生える。

「奇妙なものたち」(1935) 板に油彩、コラージュ 40.5 × 50.0 cm ガラ=サルバドール・ダリ財団蔵

*『アンダルシアの犬』『黄金時代』も上映されていた。

第4章 ミューズとしてのガラ

ダリは、1929年夏に詩人のポール・エリュアールの妻ガラと初めて出会い、すぐ恋に落ちた。以後ガラは、常にダリに寄り添い、ミューズとしてダリの芸術に霊感を与えるとともに、一種のプロデューサーとしてダリを支援し、成功に導いた。

*ガラなくしてダリは生まれなかったかもしれない。

第5章 アメリカへの亡命(1939-1948)

第二次世界大戦が勃発すると、ダリとガラは戦火のヨーロッパを後に、アメリカ合衆国に亡命し、1948年まで過ごす。

1934年以降、アメリカで何回か展覧会を行っていたダリは、すでに有名作家だった。商業的な仕事や出版を通じ、シュルレアリスムを体現する名士としての地位を確立した。

第6章 ダリ的世界の拡張

アメリカ滞在中に、ダリは舞台芸術や映画などの美術の仕事を多く行い、ヒッチコック、ディズニー、マルクス兄弟などにも協力している。

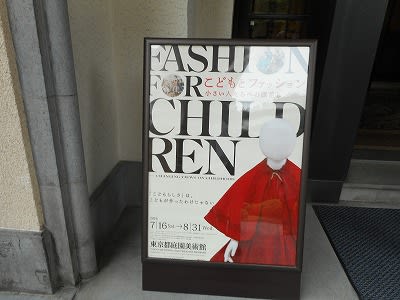

また、ファッションや宝飾の仕事にも手を染め、ダリの芸術から派生したイメージは、大衆的な人気を博した。

第7章 原子力時代の芸術(1945-1950)

1945年の広島と長崎への原爆投下に大きな衝撃を受けた。

新しい原子物理学の知見と宗教的な神秘主義を結びつけることで、核時代の到来によって決定的に変質してしまった新しい世界における、芸術のあり方を探ろうとした。

ウラニウムと原子による憂鬱な牧歌》

1945年 カンヴァスに油彩

66.5 × 86.5 cm 国立ソフィア王妃芸術センター

第8章 ポルトリガトへの帰還―晩年の作品(1960s-1980s)

アメリカから戻ったダリとガラは、カダケスの近くの小さな漁村ポルトリガトに居を定めた。

1960年代以降は古典芸術に回帰し、巨匠たちに触発された作品を描くとともに、ダリ芸術の様々な要素を集大成した《テトゥアンの大会戦》のような一連の大作絵画を次々と制作。

1974年にはフィゲラスに、心血を注いで作り上げたダリ劇場美術館も開館した。

芸術と芸術家のあり方を変革したダリは、まさに現代美術の先駆者の一人ということができる。

新日曜美術館 サルバドール・ダリ

https://www.youtube.com/watch?v=CuQxDYF3hDI

9月14日~12月12日

サルバドール・ダリ(1904年--89年)は時計が溶解していくような「シュルレアリスム」を代表する画家とだけ思っていた。

2010年8月に法相宗の学僧・徳一(760?年 - 835?年)を辿り会津の「慧日寺跡」と「勝常寺」を訪ねた際に「諸橋近代美術館」に立ち寄りダリの作品をまとめて観た。

精神分析・相対性理論・量子力学・数学・生物学など多方面の知識に長けていたということを知った。

パフォーマンスや挑発的な姿勢の強い人と思っていたが、大間違いで科学と芸術を一体化させようとしたようだ。特に、立体・彫刻作品が沢山あることも驚きだった。

2010年はスペインにも旅し「国立ソフィア王妃芸術センター」にも行ったが、ピカソの作品に目が行って、ダリの記憶が無いのは残念。

本年10月7日、国立新美術館の「ダリ展」に行ったが、全貌展で時代ごとの変化も激しく、もう一度、と思いつつ会期末となってしまった。

「アトデとオバケは出たことない」はその通り。

時間が経過し印象も薄れたが、記憶に留めておくべきと出品目録を基にお浚い。

第1章 初期作品(1904-1922)

スペイン、カタルーニャ地方のフランス国境に近い町フィゲラスで、芸術や文化に造詣が深く自由な気風の家庭に生まれた。

少年時代から絵画の才能を賞賛され、フィゲラスや、夏の休暇を過ごした漁村カダケスの風景を、ポスト印象主義風の様式で描いている。

《ラファエロ風の首をした自画像》1921年頃 カンヴァスに油彩

第2章 モダニズムの探求(1922-1929)

1922年にマドリードのサン・フェルナンド王立美術アカデミーに入学するも、そこでの教育に飽き足らず、反抗的な学生だった。学生寮で、ルイス・ブニュエル(後の映画監督)やフェデリコ・ガルシア・ロルカ(後の詩人)と交友を結ぶ。

キュビスム、ピュリスム、未来派などの新しい芸術の影響を受けた作品を制作する。

《ルイス・ブニュエルの肖像》1924年 カンヴァスに油彩

70.0 × 60.0 cm 国立ソフィア王妃芸術センター

第3章 シュルレアリスム時代(1929-1939)

1929年にブニュエルと共同で脚本を執筆した映画「アンダルシアの犬」がパリで公開され、大きな反響を呼んだ。

アンドレ・ブルトンを中心とするパリのシュルレアリスト・グループに参加し、パラノイア的=批判的方法を生み出して、シュルレアリスムの中心的な画家として活躍するが、ブルトンとの不和も芽生える。

「奇妙なものたち」(1935) 板に油彩、コラージュ 40.5 × 50.0 cm ガラ=サルバドール・ダリ財団蔵

*『アンダルシアの犬』『黄金時代』も上映されていた。

第4章 ミューズとしてのガラ

ダリは、1929年夏に詩人のポール・エリュアールの妻ガラと初めて出会い、すぐ恋に落ちた。以後ガラは、常にダリに寄り添い、ミューズとしてダリの芸術に霊感を与えるとともに、一種のプロデューサーとしてダリを支援し、成功に導いた。

*ガラなくしてダリは生まれなかったかもしれない。

第5章 アメリカへの亡命(1939-1948)

第二次世界大戦が勃発すると、ダリとガラは戦火のヨーロッパを後に、アメリカ合衆国に亡命し、1948年まで過ごす。

1934年以降、アメリカで何回か展覧会を行っていたダリは、すでに有名作家だった。商業的な仕事や出版を通じ、シュルレアリスムを体現する名士としての地位を確立した。

第6章 ダリ的世界の拡張

アメリカ滞在中に、ダリは舞台芸術や映画などの美術の仕事を多く行い、ヒッチコック、ディズニー、マルクス兄弟などにも協力している。

また、ファッションや宝飾の仕事にも手を染め、ダリの芸術から派生したイメージは、大衆的な人気を博した。

第7章 原子力時代の芸術(1945-1950)

1945年の広島と長崎への原爆投下に大きな衝撃を受けた。

新しい原子物理学の知見と宗教的な神秘主義を結びつけることで、核時代の到来によって決定的に変質してしまった新しい世界における、芸術のあり方を探ろうとした。

ウラニウムと原子による憂鬱な牧歌》

1945年 カンヴァスに油彩

66.5 × 86.5 cm 国立ソフィア王妃芸術センター

第8章 ポルトリガトへの帰還―晩年の作品(1960s-1980s)

アメリカから戻ったダリとガラは、カダケスの近くの小さな漁村ポルトリガトに居を定めた。

1960年代以降は古典芸術に回帰し、巨匠たちに触発された作品を描くとともに、ダリ芸術の様々な要素を集大成した《テトゥアンの大会戦》のような一連の大作絵画を次々と制作。

1974年にはフィゲラスに、心血を注いで作り上げたダリ劇場美術館も開館した。

芸術と芸術家のあり方を変革したダリは、まさに現代美術の先駆者の一人ということができる。

新日曜美術館 サルバドール・ダリ

https://www.youtube.com/watch?v=CuQxDYF3hDI