「神奈川近代美術館葉山」@神奈川県三浦郡葉山町一色

神奈川県立近代美術館は、日本で最初の公立近代美術館として鎌倉の鶴岡八幡宮の境内に1951年に開館した。

敗戦まもない時期、新たな文化の発信地として多くの人の共感と支持を得ることと成った。

鎌倉と云う「文化的」なイメージと、20世紀建築の巨匠ル・コルビュジエに学んだ坂倉準三の設計による建築も話題を呼んだ。

開館時は副館長だが、後に館長を務めた土方定一(1904年~1980年)の運営方針が人気を集め、日本における公立美術館の基準となった。

土方は旧制水戸高等学校時代から文学活動を開始し、東京帝国大学文学部美術史学科を卒業。1930年にドイツに留学し、詩誌『歴程』発足(1935年)とともに同人となり、美術批評を執筆。以来、日本における美術評論の先駆者となった。

旧水戸高等学校在学時(1924年頃)水戸の彫刻家・後藤清一などとの交友が生まれた。水戸を離れた後も、茨城の美術界との繋がりは継続し、顧問的な立場で貢献した。

鎌倉近代美術館は1966年に新館を増築、1984年に鎌倉別館、2003年に葉山館を開設し、60年以上に渡って活動している公立美術館。

本館の敷地は鶴岡八幡宮からの借地で、契約は本年(2015年度)で終了し2016年1月末をもって閉館することになった。誠に残念なことだ。

今年度は「近代美術館は鎌倉からはじまった」として1951-2016の活動を振り返る企画展が開催される。

この展覧会も是非見たいところだが、2003年開館の「葉山館」には一度も行ったことがない。念願が叶って、訪ねることが出来た。

葉山の御用邸の近く、一色海岸の風光明媚な公園の一郭に在る。

《ふたたびの出会い 日韓近代美術家のまなざし―『朝鮮』で描く》

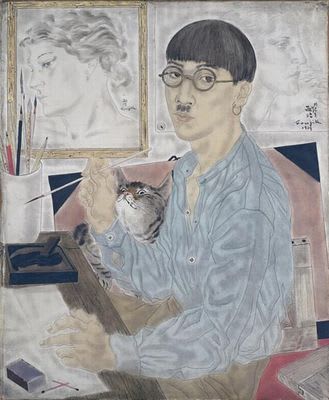

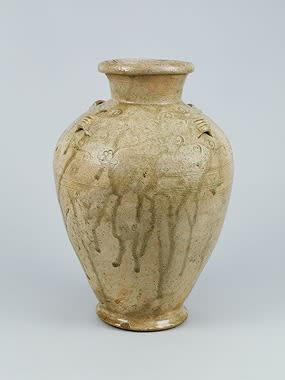

と題し、20世紀前半の日本と韓国の美術、美術家同士の交流に焦点をあてた展覧会。 藤島武二、土田麦僊、山口蓬春、浅川伯教・巧、山口長男など日本近代美術を代表し韓国に縁の深い作家たち、高羲東(コ・フィドン)、李仁星(イ・インソン)、李仲燮(イ・ジュンソプ)、李快大(イ・クェデ)、金秉騏(キム・ビョンギ)ら、日本との交流をもつ韓国近代美術の巨匠たち。

さまざまな矛盾に満ちた「近代」という時代の中、芸術の力で個々の世界を深めていった日韓120余人、それぞれの美術に隠された物語の数々がある。

1922年、朝鮮総督府による統治政策の一環としての文化交流・美術交流。

その時代のエピソードで、今回の展覧会と関係は無いが、後藤清一が1941年の新文展に出品した『薫染』が李王家の買い上げとなり、「李徳寿宮美術館」に展示された。

この作品は行方不明であったが、ソウルに2005年開館した「韓国国立中央博物館」3階の日本室に展示されていることを知り、2011年12月に対面出来たのは嬉しい思い出だ。

1945年の日本の敗戦による植民地支配からの解放。

1965年、日韓国交正常化を経て、現在に至っているが、最近の両国の関係はぎくしゃくしている。

この様な機会をとらえ、お互いを分かり合えればいいのに、と切に感じた。

![20140215_003[1]](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/2b/53/3db29f6071cca582c58a2bd2ae15d923.png)

![CA3G0076_20120502154734[1]](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/2c/33/af433c625110c44a9f5878d8432ee244.jpg)

![1a[1]](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/78/03/6f8d3bf73d6191bc84161d4bb6d8c497.jpg)