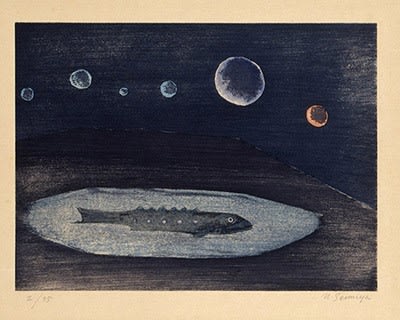

清宮質文展@茨城県近代美術館

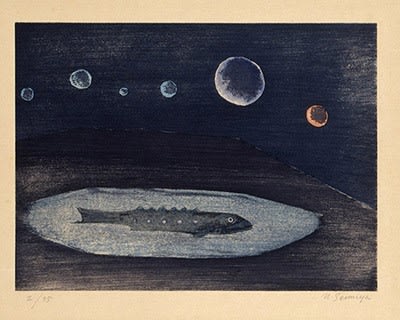

木版画家・清宮質文(1917-1991)の「生誕100年 清宮質文 あの夕日の彼方へ」展が茨城県近代美術館で2月23日(金)~4月8日(日)開催されている。

木版を中心に水彩画,ガラス絵など191点が紹介されている。

随所に製作に係る木版の原板が何枚も展示されてある。

作品の展示されてある場所に近いから、作品と原版を対比することも出来るので、なるほどと納得できる。

版木は同じでも色彩の異なる作品が多いことは知っていたが、試行錯誤しながら制作の跡を読み取ることもできる。

作品は小さいものが多いので、じっくりと画面に肉薄する感じで眺めることが出来た。

何れも如何に色調に神経を使っていたのかがよく分かる。

銅版画家・駒井 哲郎(1920- 1976)との交流。

南天子画廊の創業者青木一夫との交友など、を知った。

版画愛好家では承知のことだろうが、版画に詳しくない小生にとって、新たな課題が出来た。

更にの話で、と言えるだろうが、清宮は水戸藩の支藩である守山藩士の末裔で,母の実家があった水戸を繰り返し訪れているばかりでなく,水戸市松本町の共有墓地に本人が埋葬されていることを初めて知った。

独特の色調と、時間が静止したような詩情を感じる作品に漠然たる好感を持って観ていたが、一堂に会した今回の展覧会を見て理解が深まった。

再度、訪れて拝見したいし、多くの方々に郷里に縁のある作家の作品を知ってほしいと思った。

旧約聖書を所蔵していたが、クリスチャンであったのか?

或いは、聖書の言葉にひかれていたのか?

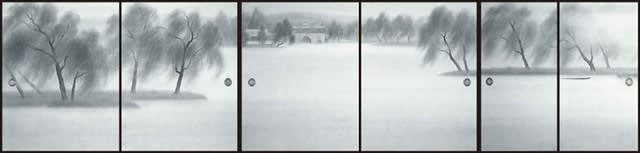

「孤独な魂」1956年 照沼毅陽氏蔵

「さまよう蝶(何処へ―夢の中)」1963年 茨城県近代美術館 照沼コレクション

「深夜の蠟燭」1974年 茨城県近代美術館 照沼コレクション

「夕日と猫」1979年 茨城県近代美術館 照沼コレクション

「山上の湖」1981年 茨城県近代美術館 照沼コレクション

「窓辺の燭台」制作年不詳 個人蔵

(図版は近代美術館のHPから)

木版画家・清宮質文(1917-1991)の「生誕100年 清宮質文 あの夕日の彼方へ」展が茨城県近代美術館で2月23日(金)~4月8日(日)開催されている。

木版を中心に水彩画,ガラス絵など191点が紹介されている。

随所に製作に係る木版の原板が何枚も展示されてある。

作品の展示されてある場所に近いから、作品と原版を対比することも出来るので、なるほどと納得できる。

版木は同じでも色彩の異なる作品が多いことは知っていたが、試行錯誤しながら制作の跡を読み取ることもできる。

作品は小さいものが多いので、じっくりと画面に肉薄する感じで眺めることが出来た。

何れも如何に色調に神経を使っていたのかがよく分かる。

銅版画家・駒井 哲郎(1920- 1976)との交流。

南天子画廊の創業者青木一夫との交友など、を知った。

版画愛好家では承知のことだろうが、版画に詳しくない小生にとって、新たな課題が出来た。

更にの話で、と言えるだろうが、清宮は水戸藩の支藩である守山藩士の末裔で,母の実家があった水戸を繰り返し訪れているばかりでなく,水戸市松本町の共有墓地に本人が埋葬されていることを初めて知った。

独特の色調と、時間が静止したような詩情を感じる作品に漠然たる好感を持って観ていたが、一堂に会した今回の展覧会を見て理解が深まった。

再度、訪れて拝見したいし、多くの方々に郷里に縁のある作家の作品を知ってほしいと思った。

旧約聖書を所蔵していたが、クリスチャンであったのか?

或いは、聖書の言葉にひかれていたのか?

「孤独な魂」1956年 照沼毅陽氏蔵

「さまよう蝶(何処へ―夢の中)」1963年 茨城県近代美術館 照沼コレクション

「深夜の蠟燭」1974年 茨城県近代美術館 照沼コレクション

「夕日と猫」1979年 茨城県近代美術館 照沼コレクション

「山上の湖」1981年 茨城県近代美術館 照沼コレクション

「窓辺の燭台」制作年不詳 個人蔵

(図版は近代美術館のHPから)