前回は3月下旬、実家や近所の花々を載せましたが、今回はやっと4月初旬の花々や鳥達をブログに載せることが出来ました。

場所は私の事務所から隣の区、荒川区都立汐入公園です。

ここは隅田川に面し、水鳥や野鳥が見られる公園で、隅田川の堤には河津桜やソメイヨシノも植えられており、都内で気軽に花見が出来る公園の1つです。

ただ今年はソメイヨシノの開花が遅れ、行った時には河津桜はソロソロ終わりかけ、またソメイヨシノは未だ満開にはなっておりませんでした。

と言う事で今回はそんな4月初旬の汐入公園のご紹介です。

尚、この公園に付いて詳細は東京都公園協会の公式サイト

https://www.tokyo-park.or.jp/park/shioiri/index.html

に詳しく案内されております。

尚、今回写真のご紹介は巡った順ではなく、花や鳥の順番はアイウエオ順で表示しております。

では公園のご案内から・・・

公園の表示。

公園の案内板(全体表示)。

そのアップ。

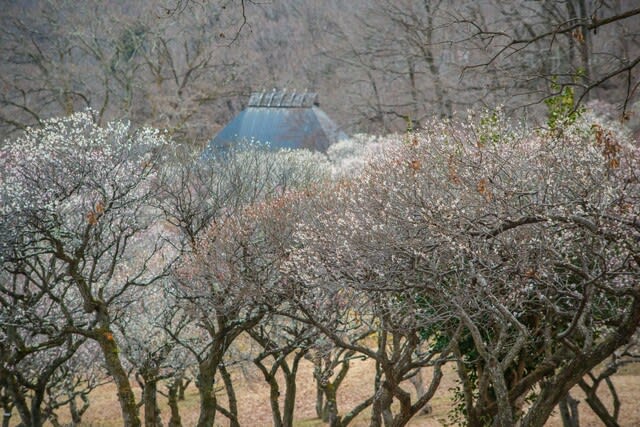

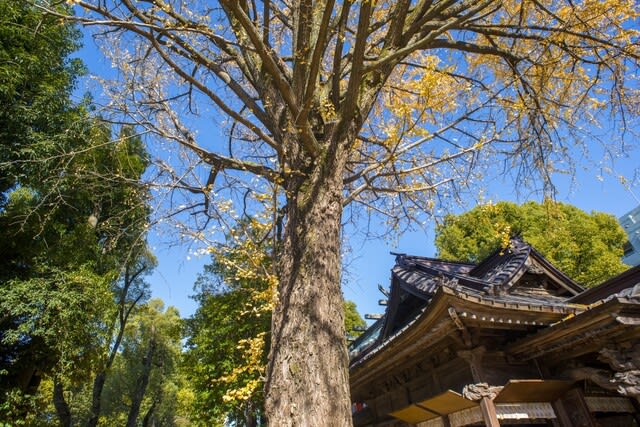

園内の樹木。

園内の散策路。

園内のモニュメント、日時計。

園内のハーブ園、ハーブのご紹介は後ほど。

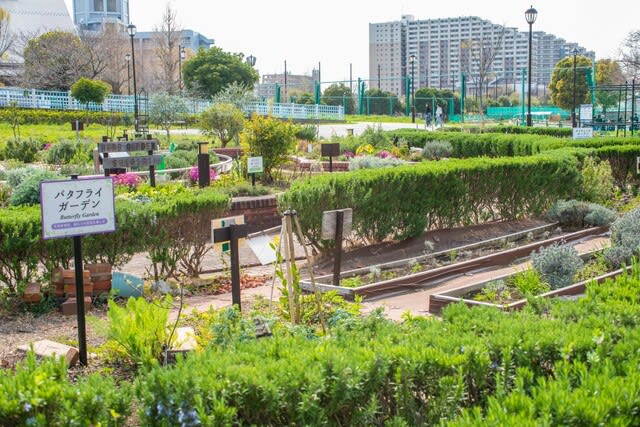

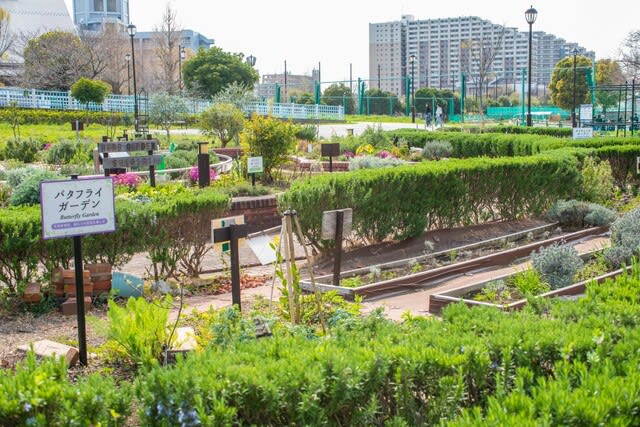

園内のバタフライガーデン、蝶が好むハーブや花が植えられているとの事。

奥の建物は公園隣の白鬚西ポンプ所。

堤の上では花見をしている人々も・・・

カワズザクラの堤(遠景)。

カワズザクラの堤、園内隅田川側の眺めは後ほどと言う事で、ここからはここで見かけた花や鳥のご紹介。

最初はイモカタバミ(カタバミ科)、その1.

その2.

エリンジウム(セリ科)、その1.

その2.

その3.

その4.アップで。

オオイヌノフグリ(ホシノヒトミ、オオバコ科)、その1.

その2.

その3.

その4.

その5.

オオキカタバミ(カタバミ科)、その1.

その2.

その3.

一羽だけ見かけたカルガモ(カモ科)、その1.

その2.

これも隅田川で見かけたカワウ(カツオドリ目、ウ科)、見かけたのはこの1羽のみ、それも直ぐ水に潜ってしまった・・・

多分カワズザクラ(バラ科)、違っていたらご指摘下さい。その1.

その2.橋は隅田川に架かる水神大橋。

その3.

その4.

その5.遠景は東京スカイツリー。

その6.

その7.堤の下から・・・

その8.

その9.

その10.人がいなくなった後で・・・

カワラバト(ドバト、ハト科)、奥はムクドリ。

その2.羽の色が違っている個体も。

こちらはキジバト(ハト科)

クリーピングタイム(イブキジャコウソウ属、シソ科)、その1.

その2.

クルメツツジ(ツツジ科)、咲き始め。

コガモ(カモ科)、その1.

その2.

コサギ(ペリカン目、サギ科)、その1.

その2.

その3.

その4.

その5.

その6.

コブシ(モクレン科)、その1.

その2.

その3.

その4.

その5.

ジャーマンカモミール(キク科)

シロバナトキワマンサク(マンサク科)

スイートアリッサム(アブラナ科)、その1.

その2.

スズメ(スズメ目、スズメ科)、その1.

その2.

その3.

その4.

セイヨウタンポポ(キク科)、その1.

その2.

尚、この続きは今週の半ば以降、本業の撮影が続くため、2週間程間が空いてしまいます。またこの間コメント唐のお返事はかなり遅れてしまうかも知れませんがご容赦下さい。

ご覧頂き有難うございました。

場所は私の事務所から隣の区、荒川区都立汐入公園です。

ここは隅田川に面し、水鳥や野鳥が見られる公園で、隅田川の堤には河津桜やソメイヨシノも植えられており、都内で気軽に花見が出来る公園の1つです。

ただ今年はソメイヨシノの開花が遅れ、行った時には河津桜はソロソロ終わりかけ、またソメイヨシノは未だ満開にはなっておりませんでした。

と言う事で今回はそんな4月初旬の汐入公園のご紹介です。

尚、この公園に付いて詳細は東京都公園協会の公式サイト

https://www.tokyo-park.or.jp/park/shioiri/index.html

に詳しく案内されております。

尚、今回写真のご紹介は巡った順ではなく、花や鳥の順番はアイウエオ順で表示しております。

では公園のご案内から・・・

公園の表示。

公園の案内板(全体表示)。

そのアップ。

園内の樹木。

園内の散策路。

園内のモニュメント、日時計。

園内のハーブ園、ハーブのご紹介は後ほど。

園内のバタフライガーデン、蝶が好むハーブや花が植えられているとの事。

奥の建物は公園隣の白鬚西ポンプ所。

堤の上では花見をしている人々も・・・

カワズザクラの堤(遠景)。

カワズザクラの堤、園内隅田川側の眺めは後ほどと言う事で、ここからはここで見かけた花や鳥のご紹介。

最初はイモカタバミ(カタバミ科)、その1.

その2.

エリンジウム(セリ科)、その1.

その2.

その3.

その4.アップで。

オオイヌノフグリ(ホシノヒトミ、オオバコ科)、その1.

その2.

その3.

その4.

その5.

オオキカタバミ(カタバミ科)、その1.

その2.

その3.

一羽だけ見かけたカルガモ(カモ科)、その1.

その2.

これも隅田川で見かけたカワウ(カツオドリ目、ウ科)、見かけたのはこの1羽のみ、それも直ぐ水に潜ってしまった・・・

多分カワズザクラ(バラ科)、違っていたらご指摘下さい。その1.

その2.橋は隅田川に架かる水神大橋。

その3.

その4.

その5.遠景は東京スカイツリー。

その6.

その7.堤の下から・・・

その8.

その9.

その10.人がいなくなった後で・・・

カワラバト(ドバト、ハト科)、奥はムクドリ。

その2.羽の色が違っている個体も。

こちらはキジバト(ハト科)

クリーピングタイム(イブキジャコウソウ属、シソ科)、その1.

その2.

クルメツツジ(ツツジ科)、咲き始め。

コガモ(カモ科)、その1.

その2.

コサギ(ペリカン目、サギ科)、その1.

その2.

その3.

その4.

その5.

その6.

コブシ(モクレン科)、その1.

その2.

その3.

その4.

その5.

ジャーマンカモミール(キク科)

シロバナトキワマンサク(マンサク科)

スイートアリッサム(アブラナ科)、その1.

その2.

スズメ(スズメ目、スズメ科)、その1.

その2.

その3.

その4.

セイヨウタンポポ(キク科)、その1.

その2.

尚、この続きは今週の半ば以降、本業の撮影が続くため、2週間程間が空いてしまいます。またこの間コメント唐のお返事はかなり遅れてしまうかも知れませんがご容赦下さい。

ご覧頂き有難うございました。