'13-06-09投稿、追加

既報地震(含む津波)予知・予兆に係る記載(その2:予兆のアラカルト)

2011-04-16

の引用記載五大に皆響きあり:(Sat, March 05, 2011)によれば、 http://ameblo.jp/renshi/entry-10821456675.html

(1)「・・・地震と生物の迷走:ニュージーランドで2/20に鯨が打ち上げられ、2/22に地震が起きた・・・今はほぼ新月であり、3月6日、ないし、3月7日に茨城や千葉は地震の危険があると言えよう。・・・ゴンドウクジラが海岸に乗り上げてしまう理由は科学者にもはっきりとはつかめていない。周囲を把握するためクジラが発する音波が浅瀬で混乱したときや、病気の1頭が海岸に向かい、これに群れが追随してしまうときに起きるのではないかと考えられている。 〔AFP=時事〕(2011/02/21-23:33)」

(2)「イルカ 52頭が砂浜に 住民ら救出活動 茨城・鹿嶋(毎日新聞 3月5日(土)13時5分配信)

その後、3.11は記憶に新しいが、今回は不気味な無感地震が続いているという。

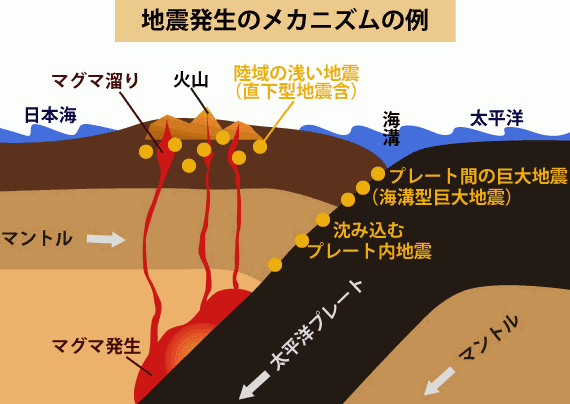

ニュージーランドといえば、既報火山帯活動の活性化に係る記載(その2:地震を誘起するというマグマ活性化のメカニズムの調査に係る雑感)(2013-04-15)の引例【地震のメカニズム】8.マグマ化説~電磁波による玉突き的熱移動

によれば、

http://blog.sizen-kankyo.com/blog/2012/03/001040.html

これらの熱の通り道が地震の多発地域とも重なってきます。

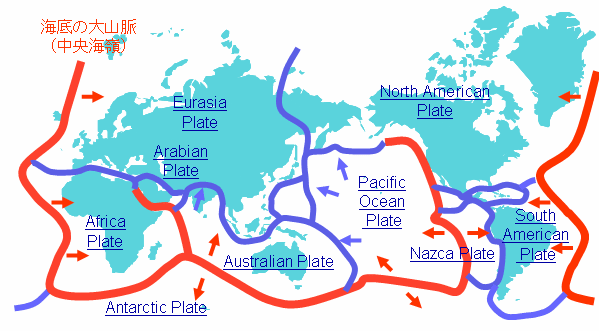

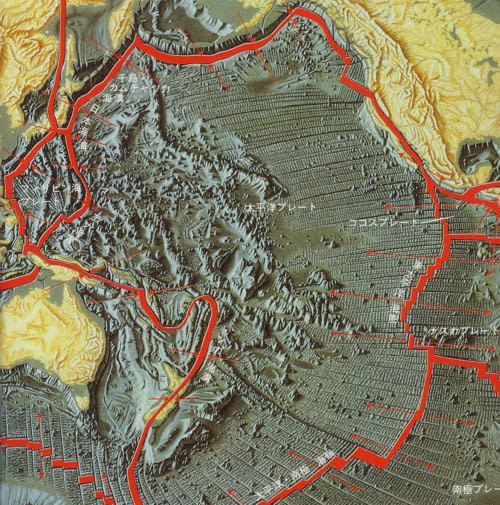

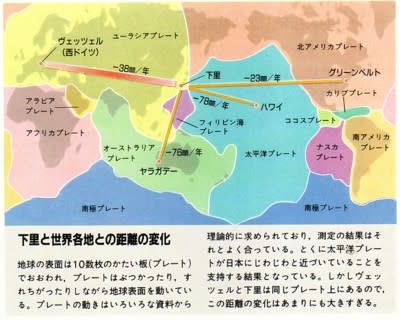

この熱の通り道は、「角田史雄著『地震の癖』表紙」リンクにあるように、深くは南極近くから始まって上昇し、ニュージーランドの南域で三方に分かれる。地中海方面へ向かうルート、南米のチリへ向かうルート、アジアに向かうルート。

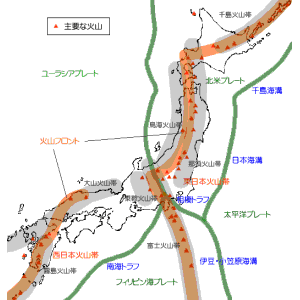

アジアルートはさらに、3ルートに分かれる。 ①スンダランド(ジャワ)→スマトラ→四川→黄河流域というルート ②台湾→九州→西日本→信州・東北と日本列島を貫くルート ③マリアナ諸島→伊豆諸島→日本列島へ入るルート

があるという。

バヌアツ、ソロモン、台湾、四川の地震、および、フィリピンの噴火とわが国との地震・噴火との連動性は??が個人的に不詳につき気になるところですが、火山帯周辺での大小さまざまな地震、火山噴火は連動的に引き起こすトリガーとなる可能性を秘め、たかが他国の問題と見過ごしてしまうこともあると思われます。

msn産経ニュース

5カ月間続く“スロー”なM7地震 NZでスロースリップ現象、過去に日本でも

2013.6.7 06:09

http://sankei.jp.msn.com/wired/news/130607/wir13060706090000-n1.htm

(一部割愛しました。)

「ニュージーランドの首都ウェリントン近くでは、今年1月からこれまでずっと、「マグニチュード7の地震」が起きている。プレートの歪みがゆっくり解放されるスロースリップという現象だ。

ニュージーランドの地震活動を監視する第三セクターGeoNetが、同国首都ウェリントンの近くで進行しているかなり興味深い事象についてブログ記事を公開している。

ウェリントンでは1月以降これまでずっと、「マグニチュード7の地震」が起きている。感知されるほどの揺れは起きていないのだが、GPSで地面の動きを追跡してみると、その規模の地震エネルギーが放出されていることがわかるのだ。

人々がプレートの動きに注目するのは、それによって何かが壊れる時、特に都市が丸ごと壊れるような時が多い。そうした事象では、すれ違おうとする2つのプレートが、固着した末、たまった緊張を突然の揺れとして解放する。

しかし、地殻の変動はすべてが暴力的なわけではない。プレートが動いても摩擦が小さく、ほとんど感知されない形でエネルギーが解放される場合もある。

スロースリップと呼ばれる地震は、そのふたつの中間にあたる。スロースリップは、沈み込み帯においてプレートどうしがぶつかって固着している時に起きる傾向がある。ただスロースリップではエネルギーが突然の揺れとして放出されるのではなく、何週間や何カ月と続くこともある一定期間の滑らかな動きによって歪みが解放される。

ニュージーランドは、太平洋プレートがオーストラリアの下に滑り込む断層の上に位置しており、少なくとも4つの地域でスロースリップによる地震が起きている。いずれの地域でも2~5年ごとに、極めて規則的に発生しているようだ。これらのスロースリップは、いずれも住民が気付くものではないが、地面の位置をGPSで監視すると、とらえることができる。

スロースリップ自体は被害を引き起こさないが、断層の隣接する部分に歪みを生じさせる。そうした部分のなかには、歪みを静かに解放するわけではないものもあるだろう。そのため、スロースリップの活動が慎重な監視に値するものであることは間違いない。

※日本では、東海地方、房総半島沖、三陸沖等でスロースリップが確認されている。1896年に起きた明治三陸地震のように、震度が比較的小さい(最大震度3程度)ながらも最大で38.2mという巨大な津波が発生する地震(マグニチュードは8.2から8.5)があるが、こうした津波地震はスロー地震(地震によるすべりを伴うスロースリップ)に含められることがある。」

⇒マグニチュードは震度計で計った震度から計算していると思っていましたので、「マグニチュード」の定義について調べました。

マグニチュードと震度http://contest.japias.jp/tqj2000/30295/glossary/magni.html

(一部割愛しました。)

「マグニチュードと震度の違い

マグニチュードと震度の違いは電球に例えてみると分かりやすいと思います。

電球には「○○W(ワット)」という値が書いてあります。この値は、電球がどれだけ電力を消費するかを示したもので、この値が大きいほど明るくなります(同じ種類の電球の場合)。

しかし、実際に私たちの明るい・暗いという感じ方は、自分のいる位置にどれだけ光が届くかによって異なります。とても明るい道路の水銀灯でも、何kmも離れたところから見るとただの点にしか見えず、明るさは全く感じられません。反対に、小さな懐中電灯でも、顔に光を当てるととても明るくまぶしく感じます。このようなある地点における明るさは、ワットではなく「lx(ルクス)」という単位で表します。

さて、ここで地震に話を戻すと、ワットという単位がマグニチュードに、ルクスという単位が震度にあたります。いくらマグニチュードが大きな地震でも、その地震が遠くで起こったものであれば、震度は小さなものになります。反対に、マグニチュードが小さくても、その地震を震源の近くで感じれば、震度は大きくなります。

つまり、マグニチュードというのは、地震の規模を表し、震度というのは、各地点において、どのくらいの大きさの揺れが届いたのかを示すものなのです。

震度

震度とは、ある地点での、地震による揺れの度合いを大きさで分類したものです。地震の規模を示すマグニチュードとは異なります。

日本では、揺れの度合いを10階級(0、1、2、3、4、5弱、5強、6弱、6強、7)に分けた「気象庁震度階級」というものが使われています。しかし、この震度階級は日本独自のもので、欧米では12階級の「改正メルカリ震度階(MM震度階)」が、国際的には12階級(Ⅰ”無感”~ⅩⅡ”景色が変わる”)の「MSK震度階」というものが使われています。

日本では、1996年の階級数の改正までは、震度は8階級で、なんと体感や建物の倒壊率など、測定者によって誤差が生じそうな方法で震度を決めていました。しかし、改正以降は、震度計で測った地震の加速度などから、客観的に決められるようになりました

マグニチュード

マグニチュードは地震の規模を示す値です。1935年にアメリカの地震学者リヒターが考案しました。

リヒターの定義

リヒターは、震源から100km離れた、特定の種類の地震計が記録した最大の針の振れはばの大きさを、マグニチュードとしました。ただし、実際には、地震計が震源からちょうど100km離れたところにあることはまずないので、距離によってマグニチュードの値を修正していました。

マグニチュードという値を作るときにリヒターが工夫したことは、地震の揺れは小さいものから大きいものまでさまざまなので、最大の振れはばの大きさをそのまま数字で表すのではなく、その数字のケタ数をマグニチュードとしたことです。ですから、巨大地震のマグニチュードも少ないケタ数で表すことができます。

いろいろなマグニチュード

リヒターがマグニチュードを考案した後、マグニチュードの求め方について別の提案があり、目的に応じて、さまざまなマグニチュードが生まれました。これらのマグニチュードは、基本的に同じ地震に対して同じ値になるように考案されたものでしたが、実際にはかなりの差ができてしまいました。

いくつかのマグニチュードについて、次の表で紹介します。

マグニチュードとエネルギー

マグニチュードが1増えると、地震のエネルギーは約32倍になります。2増えれば、エネルギーは32倍の32倍ですから1000倍になります。つまり、M8の巨大地震(1923年の関東大震災を引き起こした関東地震はM7.9)のエネルギーは、マグニチュード6の中規模の地震1000回分に相当することになります。では、マグニチュード8の地震のエネルギーとは、一体どのくらいなのでしょうか。

例えば、おもりを持ち上げるときのエネルギーを考えてみると、M8の地震のエネルギーは7億トンのおもりを10km持ち上げるエネルギーに相当します。また、電力を例にすると、出力175万kWの発電所が1年間に発電する電力に等しいエネルギーです。これは、学校の教室で一般的に使われている40Wの蛍光灯なら約4400万本、約220万教室分の電灯をまかなえる電力です。

マグニチュードの目安

マグニチュードと一般的に呼ばれる地震の規模とは、次のような関係になっています。

| マグニチュード | 呼び名 |

|---|---|

| (8~) | (巨大地震) |

| 7~ | 大地震 |

| 5~7 | 中地震 |

| 3~5 | 小地震 |

| 1~3 | 微小地震 |

| ~1 | 極微小地震 |

実際の地震のマグニチュードは地震年表をご覧下さい。」

正直言って、個人的にはよくわからない定義です。日本の気象庁が発表している「気象庁マグニチュード」も表面波マグニチュードの一種という。

地震の連動性という観点で今までどのように関係していたか?興味深い現象です。