'11-08-09投稿、強調

既報に引き続いて、今回は身近な生態異変のひとつである東シナ海、日本海、最近では太平洋側にも発生し始めたと言われるクラゲの跋扈(大量発生)に係る記載を調べました。

目的は、いつごろから頻発しはじめたのか?どのような環境下で繁殖するのか?重金属、栄養塩(POx、NOxなど)、放射能汚染に強いのか?を知ることです。

東シナ海、日本海といえば、別報の台風9号、新潟豪雨の進路とおおむね同じであり、何らかの関連があるのか?と個人的には思っています。

また、クラゲは多種あるようですが、一般的にはエチゼンクラゲ、水クラゲであるようです。

<検索結果のまとめ>

1)海水汚染や富栄養化による

プランクトンの増加

2)魚の乱獲や気候変動

天敵のマグロやサメ、カメの減少

3)日本海(裏日本の対馬、新潟など)、地中海、黒海などでの被害

4)地中海では過去2世紀の大発生は12年周期

その状態を4-6年維持したのち、正常な個体数に戻る

5)温暖化によりクラゲが越冬可能

6)クラゲは原生動物で透明、体の9割以上が水分

7)漁獲量は70-80年代には40万トンを越していたが、

近年低下

8)世界4か国の原発周辺に大量のクラゲが今年6月~7月に跋扈。

クラゲはセシウム、ヨウ素などの原発排水、排気中などの放射性物質に強い

(東シナ海、日本海沿岸の原発からの各種放射能の影響の検証が必要か?)

<発生原因に対する考察> PS:'11-08-10、'11-08-22

今回の調査では海水温度の上昇がクラゲの増殖に有利に働くので、人為的な原発、火力発電などからの排水(廃熱)による海水温の上昇の影響は大きいと思われます。

瀬戸内海、日本海、地中海、黒海など海流変動が少ない地域で発生し易いようです。

また、既報の「海洋深層水」の記載から、クラゲの生息域(深さ)について不祥ですが、上記それぞれの海域における表層水~深層水の溶存酸素、硫化水素など酸化還元性ガス濃度、無機栄養塩類の濃度分布など気になるところです。

瀬戸内海の漁獲量は人為的な影響で70~80年代から近年低下していると考察されています。

地中海の12年周期の原因は「天変」(宇宙の周期変動など)の影響か?

黄砂などに同伴してフォールアウトすると想われる放射性物質の影響の詳細ついては不明でありますが、くらげが大量に原発周辺に押し寄せてきたという記載から、セシウム、ヨウ素などの原発排水、排気中などの放射性物質を好むのかもしれない?

少なくとも、通常の魚の漁獲量の減少と正反対な現象であることが推察されます。

関連投稿:

天変に影響する要因に係る記載を調べました。(その5:中国吉林省での黄砂)

2011/05/12(木)

「「吉林省の広い範囲で12日、黄砂現象が発生した。2011年になってからさ最大規模という。写真は12日午前中の省都・長春市内の様子。・・・」

・「エアロゾル」に係る記載(その3:黄砂の粒度、組成)

(「・・・黄砂は・・・太平洋海域へ栄養素輸送を行い,海洋の生物生産活動に対してポジティブな側面も有している.加えて,近年では中国国内の工業活動からもたらされる酸性物質の排出に関係して,黄砂飛来は自身が有する塩基成分との中和作用が指摘する声もあり,・・・」)

・放射化現象に係る記載(その4:プルトニウムの影響)

(・・・「大気降下物及び海水中のプルトニウム」の記載によれば、 「・・・近年明らかとなってきたプルトニウムの再浮遊が主に中国の乾燥地域起源の黄砂と関連している他、気候変動を伴うアジア大陸の砂漠化の進展が日本におけるプルトニウム降下量の増加の原因となっていることをあらためて裏付けるものである。・・・」)

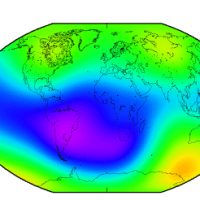

<大陸からの黄砂の状況例>

(google画像検索から引用)

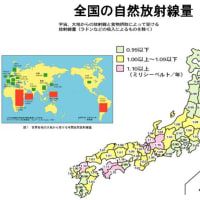

東シナ海、日本海沿岸の原発

<中国の原発> <韓国の原発>

(google画像検索から引用) (google画像検索から引用)

<日本の原発>

(google画像検索から引用)

<検索結果>

1.YAHOO!ニュース

「エチゼンクラゲの大量発生」

(一部割愛しました。)

「日本の沿岸に押し寄せ、漁網を破るなどの深刻な被害を出す巨大クラゲ。夏から冬にかけて日本沿岸に到達する。

「エチゼンクラゲの生態(鶴岡市立加茂水族館)

前は、数年に一度の周期で出現していたが、最近では毎年のように大量発生している。庄内浜には9~12月に出現し時に大量発生すると傘経1m程の個体が数千も漁網に入り編み上げに支障をきたすこともある。 ・・・

・・・大量発生の原因はっきりした原因は分かっていないが、エチゼンクラゲが生育する中国や韓国沿岸の海水汚染や富栄養化によるプランクトン(エチゼンクラゲのエサ)の増加が大きな原因の一つと考えられている。・・・ 2009年は太平洋側にも出現 」

本文を読む

2.クラゲの大発生は生態系破壊の予兆

2008年06月25日 13:12 発信地:パリ/フランス

(一部割愛しました。)

「 6月24日 AFP】

世界中の海で、クラゲが急激に増殖している。

魚の乱獲や気候変動が原因とされ、専門家らは「生態系が破壊されつつある明白な印」と警鐘を鳴らしている。

■乱獲でできた海のスペースに繁殖

パリ海洋研究所・・・によれば、「クラゲは海洋環境を評価するうえで重要な指針。クラゲが多いほど、その海で何らかの変化が起きている可能性が高くなる」。

クラゲは体の9割以上が水分でできており、脳を持たない原生動物だ。魚の乱獲で海にできた空きスペースをひそかに埋めつくしてきた。

海洋生物学者は、増殖したクラゲの駆除は難しいと指摘する。・・・「ほかの種の生息区域をクラゲが占めつつある」と語る。

■過去2世紀の大発生の周期に異変 とりわけ地中海での被害は著しい。クラゲの爆発的な増殖で固有の海洋生物が壊滅状態になり、・・・問題は発生の頻度と、その後の個体数維持の長さだ。

約2世紀にわたって収集されてきたデータによると、通常、クラゲは12年周期で大発生し、その状態を4-6年維持したのち、正常な個体数に戻る。 ・・・

■生存競争で優位に、海水の温暖化も影響

その一要因として科学者らは、海洋資源の乱獲を指摘する。・・・

「魚類のようなせきつい動物の個体数が減少すると、無せきつい動物、特にクラゲが増加する」。また、天敵のマグロやサメ、カメの減少で捕食される危険性が減るだけではなく、小魚やプランクトンなどの餌をめぐる生存競争においても、より優位になる。・・・

「クラゲはプランクトンをめぐって魚類と生存競争関係にあるばかりか、魚類の捕食生物でもある。したがって、魚類の乱獲をやめても、いったんクラゲが定住してしまった区域で魚類の個体数を元に戻すのは困難だ」と懸念を示す。・・・

クラゲ増殖のもう1つの要因は気候変動だ。海洋温度の上昇がクラゲの繁殖周期にプラスに働くのだ。

■難しい個体数把握、消費の道もわずか

残念ながら、増殖を続けるクラゲの全個体数を特定するすべはない。骨を持たない透明なクラゲは、たとえ大型個体が複数で群れをなしていても、衛星あるいはソナーでその姿をとらえることができないからだ。

東アジアで一部の種が食用消費されている以外に商用消費の例がないことも、クラゲの増殖に拍車を掛けている。

クラゲが地球環境に及ぼす悪影響に対する関心は、科学者らの間でようやく高まりを見せ始めたばかりだ。(c)AFP/Jerome Cartillier」

本文を詳しく見る

3.新潟県

2004年度大型クラゲ情報

「新潟県内における大型クラゲの出現情報です。 2004の大型クラゲ(エチゼンクラゲ) の出現状況は、8月中旬から、日本海西部の対馬周辺域で、出現が見られ、それ以降、日本海側各地で来遊が確認されました。

10月には津軽海峡まで達し2005年1月7日現在、日本海側各地~岩手県沿岸域までの各地に来遊が認められます。量的には、局所的に百個単位の出現が数回見られた他は、ほとんどの地域で数個体、と昨年と比較して数量は大幅に減少しています。水産庁の調査船による東シナ海での12月の目視結果でも、大量発生は確認されておらず、今年度は、今後も大量出現は見られないものと考えられます。」

本文を詳しく見る

次に、上記のエチゼンクラゲ以外の水クラゲの大量発生に係る記載を調べました。

4.魚の敵を知ろう

「クラゲの大量発生−その現状と対策」

(広島大学大学院生物圏科学研究科教授 上 真一)

(一部抜粋しました。)

「1.はじめに

埋め立て、栄養塩や有機汚濁物質の負荷、有毒物質の垂れ流しなどにより、瀬戸内海の環境は相当痛めつけられてきた。

とは云え、瀬戸内海は単位面積当たりの漁獲量が世界最高レベルを誇る豊かな海である。瀬戸内海の平均年間漁獲量は70-80年代には40万トンを越していたが、近年低下が続き25万トン以下になっている。

その原因の一つとしてクラゲの大量発生が関与しているのではないかと考えている。

なぜなら、クラゲは稚魚やイワシ類などが餌とする動物プランクトンを捕食し、魚卵や仔稚魚をも食害する、いわば魚の敵である。敵を知れば漁獲量回復のきっかけがつかめるかも知れない。

実はクラゲの大量発生は最近世界各地の沿岸域で観察されるようになり、特に黒海、バルト海、メキシコ湾北部、ベーリング海東部などではクラゲの発生が顕著で、それに伴い漁獲量は低下している。・・・今やクラゲによる漁業被害、海洋生態系へのインパクトが明らかになったので、クラゲの生態に関する知見は急速に増加している。

ここではクラゲの中で最もポピュラーであり、しかもしばしば大量発生するミズクラゲを中心として、クラゲとは一体どのような生物か、漁業にどんな悪影響を与えるか、増加した原因は何か、大量発生を押さえる対策はあるか、有効利用はできないか、などについてお話したい。・・・

5.クラゲスパイラルの考え

クラゲの増加をもたらす原因について以下のような可能性があげられる。

1)富栄養化あるいは栄養塩比の変化によるクラゲの餌となる小型動物プランクトン現存量の増加。

2)コンクリート護岸、浮き桟橋の設置などによるクラゲのポリプの付着面積と生残率の増大。

3) 温暖化によりクラゲが越冬可能となり、翌年さらに増加。

4)魚類資源が乱獲状態で競合相手が少なくなって、クラゲに有利になる。

クラゲは魚卵や仔稚魚までも捕食するので、一旦クラゲが増えると、魚類の資源回復は一層困難となってしまう。

その結果、クラゲは益々増大の方向に向かう。この過程を「クラゲスパイラル」と名付けることとする。

近年の漁獲量の低下は、瀬戸内海がこのクラゲスパイラルに陥っているためであろうと推定される。

6.対策、有効利用

・・・外国では増えたクラゲを捕食するより強力なクラゲが出現し、大量発生が沈静化したことが報告されている。自然の生態系の変化に委ねるしか方法はないのかも知れない。発電所の取水口などに取り上げられたクラゲの処理方法は、生物学的分解も含めて現在検討されている。最近、ミズクラゲは中華クラゲのように食用となることが発見された。これまで食品としての利用は全く考えられなかったが、新たな需要が起こる可能性がある。」

本文を詳しく見る

PS:'11-08-22

5.IB Times 2011年07月11日07時28分

原発が稼動を停止、大量クラゲで-日本、イスラエル、スコットランドの4基

「日本、イスラエル、スコットランドの4つの原子力発電所が、クラゲの大群が押し寄せたため、強制的に稼動停止したり、出力が下がる事態が発生したという。

イスラエルのハデラにあるOrot Rabin原発では先週初め頃、クラゲの大群が押し寄せ、冷却用水として使われていた水の供給が止まってしまったため、強制的に稼動停止した。

日本では6月下旬、中国電力の島根原発2号機で、クラゲが冷却用水の取水口をふさぎ、出力が下がった。またスコットランドでも6月下旬に、仏電力公社(EDF)傘下のEDFエナジーが運営するトーネス原発で、冷却用水用のフィルターに大量のクラゲがひっかかり、原子炉2基が手動で一時停止する事態となっていた。

日本の福島第一原発は3月、マグニチュード9.0の地震と津波による被害で緊急停止状態に追い込まれたが、現在は、異常に大量発生したクラゲによって原発が一時停止に追い込まれる事態が起こっている。

科学者らは、クラゲの異常発生の原因を調べているという。地球温暖化の影響もあると見られている。」

本文を詳しく見る