'13-02-06投稿、'13-02-15、'13-05-30修正・追加・更新

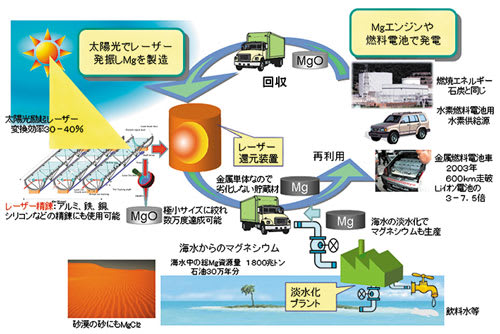

既報「海水中に存在する微量元素」の回収に係る投稿 (2013-01-03)にて、海水中に存在する微量元素の調査しましたが、調査の目的は金属資源の自給を目指して、海からの金属資源を回収して、現代および次世代産業の米、ビタミン剤と呼ばれているシリコン(ケイ素)、レアーアース(希土類)、他を従来の海外の鉱山からの鉱物資源の輸入のみに頼らず、海、河川を含む周辺環境からの回収の可能性を当面は経済性は無視して調べています。

海からのレアアース回収に係る記載によれば、

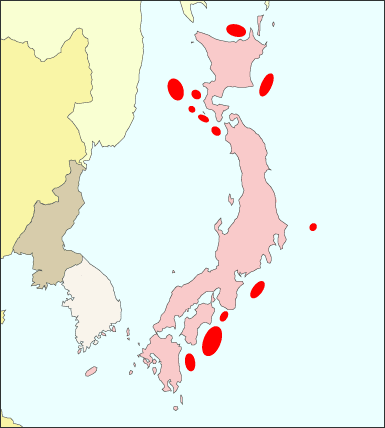

「東京大大学院工学系研究科の加藤泰浩准教授ら。国際共同研究などで採取された太平洋海底のボーリング試料を分析し、ネオジムなどのレアアースを400ppm以上の濃度で含む泥が、水深3500~6千メートルの多くの地点に分布しているのを見つけた。・・・」という。

PS:'13-02-15

'13-05-30修正・追加・更新

変動要因の追加

放射性元素の壊変による原子価の増加の影響

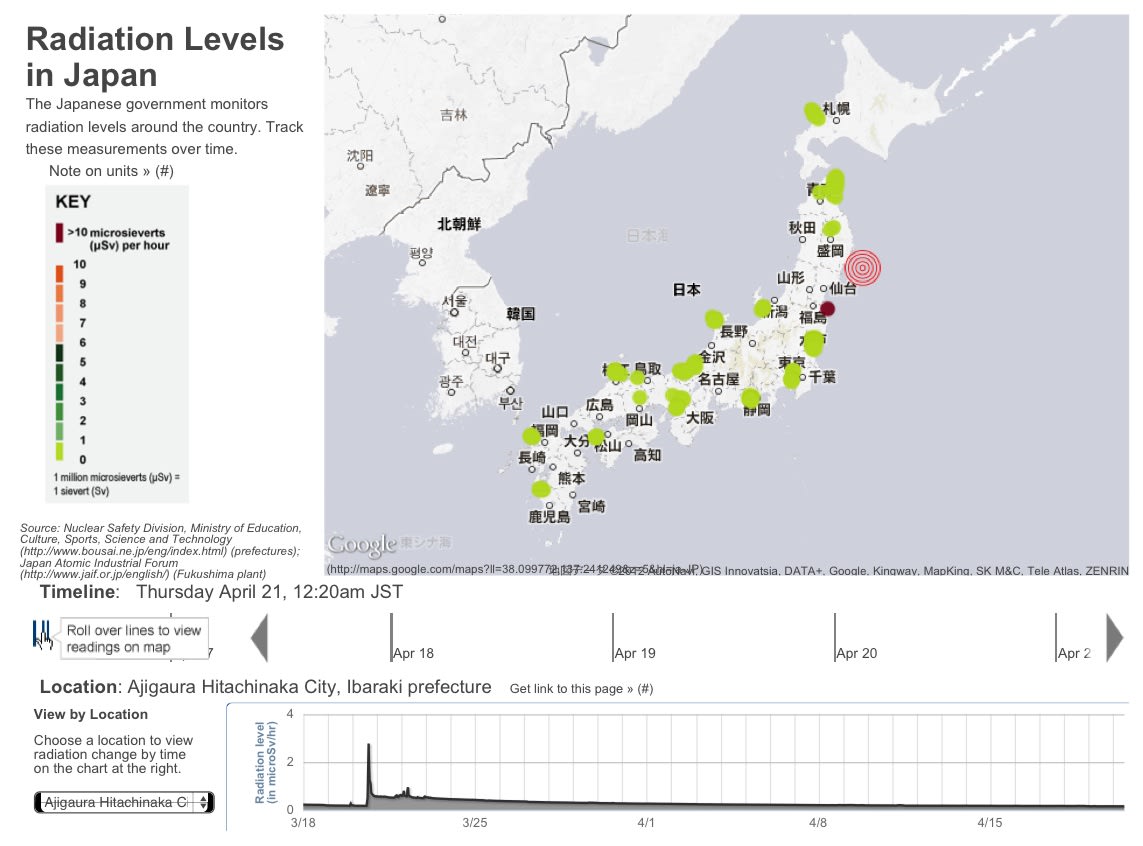

(google画像検索から引用)

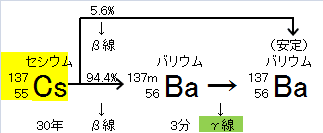

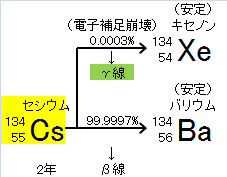

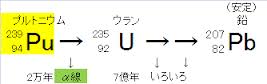

海水中に存在する微量元素の変動要因として、別報で記載したように、放射性元素は崩壊して安定な元素に壊変するので、比較的半減期の短い元素であるセシウムCs137(30年)、セシウム134(2年)、ストロンチウムSr90(29年)、ストロンチウムSr89(51日)、銀Ag110 (250日)、Pb214(22年)などは崩壊して原子価を増加させて安定な元素になります。

引用:ポストさんてんいちいち日記[ 2011/06/09 (木) ]最新追記は2013/1/21

本文を詳しく読むによれば、

セシウム Cs137 はバリウムBaになり、Ba濃度を増加させます。

ストロンチウム Sr 90は放射性イットリウムとなり、ジルコニウムZr濃度を増加させます。

ストロンチウム Sr 89 はイットリウムY濃度を増加させます。

地殻(含む海底)の地殻構成成分は、別報で引用した産総研で公表されている元素の濃度分布図である地球化学図(全国の地球化学図(海・陸))で知ることができますが、

アルミニウムAl(クリック)、鉄Fe(クリック) (砂鉄、鉄鉱石鉱床には多く存在)、チタニウムTi(クリック)、マグネシウムMg(クリック)、ストロンチウムSr(クリック)、セシウムCs(クリック)

・・・などは

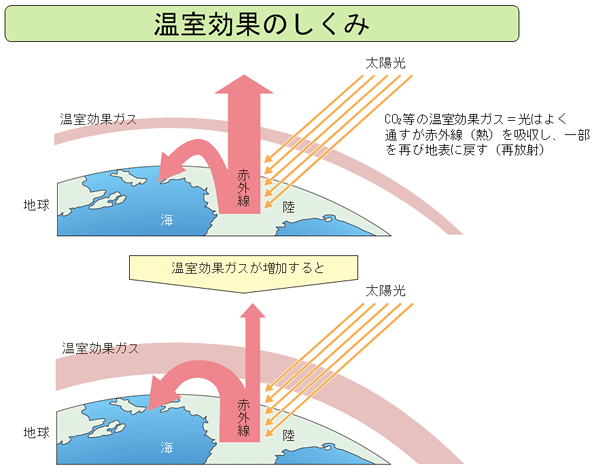

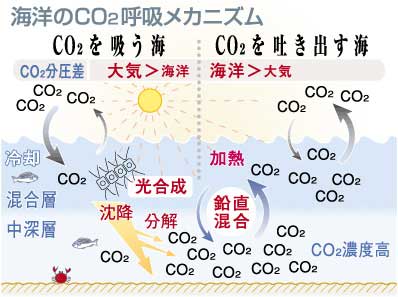

海水温度、溶存酸素、CO2濃度、海水の酸性化度(pH低下)によって、

周辺海域の元素濃度が変化していると推察されます。

関連投稿:「海水中に存在する微量元素」に対する整理 (10-05更新'11-04ー01~)

に記載の

海水中の元素の深さ方向の分布に係る記載によれば、

「海水中の元素の深さ方向の分布」は海水中に存在する元素および、その化合物の挙動を推察する上で参考になると思われます。元素によって、さまざまな分布を示していることがわかります。一部の元素は海水と反応して海底に多く沈積してます。

主な元素の分布

1)Na(ナトリウム)、Mg(マグネシウム)K(カリウム)、Ca(カルシウム)などの主成分は深さ方向で一定の濃度分布。

周期律表から、核反応放射性物質であるCs、Sr(アルカリ、アルカリ土類)も同傾向を示しています。

2)Al(アルミニウム)、Ti(チタニウム)、Th(トリウム)は深くなると濃度が高くなる。

3)Zn(亜鉛)Ge(ゲルマニウム)、Cd(カドミウム)などは濃度は表層で低く、中間層、底部で高い。核分裂反応物質に係る質量数(約60~170)に属するうちのレアアース(希土類)元素、例えば、Yイットリウム(原子価3)はこの中間型に属しています。

*周期律表(クリック)で原子番号、原子量(質量数)

*放射性同位元素(水素~ウラン、プルトニウムおよびその化合物一覧)

既報の調査(3.11前)によれば、Cs(アルカリ)、Sr(アルカリ土類)の濃度を抜粋すると、

セシウム(Cs) 0.0003 0.0005 0.0005 0.00029 0.0004ppm

ストンチウム(Sr) 7.8 8 6 10 9 8 8.1ppm

関連投稿:(その他金属元素の濃度)

海水中に存在する微量な金属元素(イオン化傾向の高い元素)

海水中に存在する微量な金属元素の濃度(不溶性の元素)

(プルトニウム、ウラン、イットリウムなどは海水のpH範囲で酸化物、水酸化物などの化合物になり、沈積し易い元素を選択してその平均濃度を算出しました。)

参考:濃度単位

1%=10000ppm 1ppm=1000ppb 1ppb=1000ppt

1ppm=1mg/kg 1ppm≒1mg/L

1ppb=1μg/kg≒1μg/L(=0.001mg/L)

(海水の比重が1.023(25℃))

上記引用の記載によれば、放射性ストロンチウムの分析は非常に手間のかかるようです。

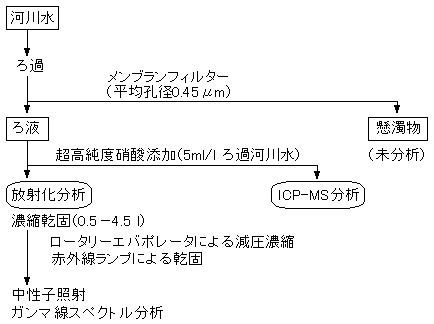

ストロンチウム90の測定方法

「放射線医学総合研究所 放射線被ばくに関するQ&A から引用

31.ストロンチウム90はどのように測定するのですか?

ストロンチウム90(半減期約29年)の測定ではβ線を測定しますが、そのβ線は弱く、また、β線は連続スペクトル*1ですので、放射性核種を特定できません。そのため、まずストロンチウムを分離しておく必要があります。原発事故のようにストロンチウム90とストロンチウム89(半減期約51日)が含まれると予想される場合は以下の方法を用います。分離精製後、沈殿として取り出したストロンチウムのβ線を測定(1回目)します。この測定値にはストロンチウム90とストロンチウム89が含まれます。

その後、沈殿を溶解します。二週間経過後*2ストロンチウム90から生成されるイットリウム90(半減期約64時間)がほぼ同量となります(これを、「放射平衡」といいます。)ので、イットリウム90を分離して測定し、ストロンチウム90を計算します。一回目の測定カウントのうち、ストロンチウム90の寄与分を差し引き、ストロンチウム89を算出します。詳細は文部科学省発行の「放射能測定シリーズNo.2 放射性ストロンチウム分析法」をご覧下さい。

このように、ストロンチウム分析は、分離精製操作などが必要であることから、分析結果が得られるまで数週間を要します。

*1 スペクトルには線スペクトルと連続スペクトルがあり、特定の波長しかないものを線スペクトル、複数の波長が連続して出てくるスペクトルを連続スペクトルといいます。γ線は放射性核種に特有な線スペクトルを放出します。

*2 ストロンチウム90(Sr-90)は半減期29年でβ線を出して崩壊し、子孫核種のイットリウム90(Y-90)になります。イットリウム90は半減期が64時間で、β線を出して崩壊し安定なジルコニウムになります。親核種のストロンチウム90に比べて子孫核種のイットリウム90の半減期がとても短いので、子孫核種はできてすぐに崩壊することになります。ストロンチウム90を分離してきた段階では、子孫核種のイットリウム90は含まれていませんが、時間の経過とともに増加し、やがてストロンチウム90とイットリウム90の量がほぼ同量になり、そのままの状態が長く続きます。この状態になるまで2週間ほど待つ必要があります。また、イットリウム90のβ線の方がエネルギーが強く測定しやすいため、イットリウム90のβ線を測定して、ストロンチウム90の量を計算します。」

以下、最近の情報を記載しました。

<最近の情報>

PS:'13-05-30追加

47ニュース

http://www.47news.jp/CN/201305/CN2013052901001784.html

深海7千mに原発事故セシウム 海洋研究開発機構など調査

「太平洋沖の日本海溝の最深部に近い水深約7260メートルの海底で採取した泥から、東京電力福島第1原発事故で放出された放射性セシウムを検出したと、海洋研究開発機構などのチームが29日、英科学誌に発表した。

これほどの深海から原発事故のセシウムを検出したのは初めて。チームはプランクトンの死骸などに吸着され、沈降したとみている。

チームは、東日本大震災から4カ月後の2011年7月、宮城県沖の震源から約110キロ東方の日本海溝を調査した。2013/05/29 19:05 【共同通信】」

大気汚染物質、黄砂などの海水中へのフォールアウトの影響

47ニュース2013/02/05 19:30 【共同通信】

佐賀県が大気汚染数値公表 PM2・5の1日平均http://www.47news.jp/CN/201302/CN2013020501002226.html

国が定めた環境基準値は1日平均35マイクログラム(1立方メートル当たり)

という。

石川のニュース 【2月5日02時57分更新】

中国の汚染物質、石川に飛来 黒色炭素粒子、珠洲で6倍 http://www.hokkoku.co.jp/subpage/H20130205101.htm

石川県周辺の空には比重の小さな黒色粒子しか飛来してきていない?ようです。

空がどす黒く見えたのだろうか?

アンダーセンサンプラーなどで回収して微量の白色の海塩粒子など介在物が含まれていないのだろうか?

雨の中の不純物の変動

雨などに溶解して海などにフォールアウトしていないかも気になるところです。

というのは、中国核実験からの日本への降下物によれば、http://m1se.blog.fc2.com/blog-entry-28.html

「核実験からのフォールアウトについて、もう少し踏み込んで考えなければならないという話です。・・・(図略)

よく引用される、気象研究所による核実験降下物の図と、横軸をあわせてみます。

気象研究所の図はCs-137とSr-90のみで、双方とも半減期30年の長寿命核です。月あたりのセシウムの降下量が一番多かったのは、1963年の6月ですが、全β放射能の値はそれほど大きくなく、セシウムの降下量が減ってからでも、中国の核実験の度に毎回、結構な量が降下してきているのがわかります。

長寿命核は少なかったけども、短寿命核種がたくさん降ってきていて、それが全β放射能に表れていると考えてよさそうです。・・・

1966年12月28日に実施された、中国の核実験についてみてみます。推定で、威力は300~500kt、高度は100~150mの、危険な地表核爆発です(なんで危険かは、私の論文の第3章に論じてあります)。ちなみに広島は、威力16kt、高度600mですから、20倍以上大きいです。記録をみると、Thermonuclearとなっているので、いわゆる水爆です。

これは当時の論文ですが、きっちりと調査されています。この論文から画像をお借りしました。

降ってきた粒子は、地表の砂を撒き込んで、茶色がかっていて、粒形が大きく、コブ状のものがあります。・・・

1Ci=3.7×1010Bqで換算すると、計算が間違ってなければ、輪島の5,600mCi/km2は207,200Bq/m2、米子の3,700mCi/km2は136,900 Bq/m2です。

注意すべきは、「全ベータ放射能」という量であること。

昔は放射能というと、この値で「キュリー」単位で表したようですが、いまはスクリーニングのみで測られるのみで、ガンマ線でみる核種ごとの放射能の値とは、1対1に対応をつけるのは難しそうです。

しかし、ほとんどの核種がγ線を出すときはβ線も出すと単純に考えると、「ガンマ線で測った全核種の放射能の和≒全ベータ放射能」になりそうですが、この辺りのデータをみても、和になってはいない(全βの方が小さくなっている)ので、どうも単純ではなさそうです。しかし、オーダーが違うということもなさそうです。

1日に、10万Bq/m2を超える降下が過去にあったという事実に至ることができました。これは、私にとってはかなり驚くことでした。線量に直してどのくらいになるのか、今回の福島原発からの降下と比較して何がいえるのか、もう少し考えたいと思います。・・・

こういうデータを、震災後半年経って、誰も出してこなかったことは、少し残念に思います。1~2世代前と、断絶が起きているのではないかと思えます。

滝澤行雄氏の資料や、内田滋夫氏の資料のように、過去の知見を踏まえることはとても大事だと思います。まず、過去になにがあったのか、どういう影響があり、どういう対策がなされてきたのか、我々は、なにも知らなさ杉ではないでしょうか。そういうのを発掘することも、していければと思います。・・・」という。

⇒上記データから、冬季でも黄砂などの土壌粒子が飛来していることが推察されます。

また、雨雲の中には雲粒核として、さまざまな放射能が含まれていることと、既報エアロゾルに係る記載(その23:大気エアロゾル(微粒子)予測 )の大陸からの地表から1kmまでのシミュレーションデータでは黄砂は冬季少ないようですが、上記によれば、それ以上の上空には夏冬とも、量の多少は不詳ですが、飛来して、粒子径の比較的大きいものは海などにフォールアウトして、海水中の元素濃度を変化させていると推察されます。

アンチモン(2011年4月19日)

アンチモン(2011年4月19日)

(google画像検索から引用)

(google画像検索から引用)