'13-01-17投稿

今までの火力発電、原発に頼らず、資源・エネルギーの枯渇の憂いなく、および原発事故による被災害に杞憂することなく、早期に再生可能なエネルギー社会を築くことがこれからの課題と思われます。

既報で記載しましたが、

数十年来、化石燃料の枯渇危機に備えて、再生可能なエネルギーの開発に対する掛け声だけはありましたが、地球温暖化会議で採択された「CO2の削減」目標に対して、我が国においては、CO2を発電時に発生しない「クリーンなエネルギー=原子力」として推進されてきました。

現状、予算措置などを含めて、結果的に再生可能なエネルギーの進展はドイツ、中国などの後塵を浴びることになっています。

文末になぜ再生可能エネルギーが進展しなかったのか?に係る要因を既報の引例を参考にして、個人的なメモとして補記しました。

風力の発電単価は現状、20円/kw(家庭用は?)といわれ、太陽光35円/kwと比べて安いという。

今回は家庭向けに開発されている風力発電に係る記載を調べました。

スマートジャパン

2012年09月05日 09時48分 更新

本文詳しく見る

解説/再生可能エネルギーの固定価格買取制度(5):

風力発電が太陽光に続く、小型システムは企業や家庭にも

「太陽光発電に続いて風力発電の取り組みが活発になってきた。小型の風力発電は買取価格が55円/kWhで最高額に設定されている。建設費が高いためだが、適した場所を選べば企業や家庭でも設置できる。大型の風車を使った大規模な風力発電所も東北や北海道で増加中だ。

日本では風力発電は太陽光発電と比べてマイナーなイメージが強い。ところが実際に電力会社が買い取っている再生可能エネルギーの電力量を見ると風力発電が一番多く、2010年度で太陽光の2倍以上もある(図1)。今後さらに拡大できる余地は十分にあり、特に東北や北海道の海岸沿いなど風が強い地域で有望視されている。・・・

風が強くて日当たりの悪い場所に向く

これまで一般にはなじみのなかった風力発電だが、最近は駅の屋上などに設置されるケースが増えてきた。小型の風力発電システムであれば、住宅や店舗でも屋上や庭などの空きスペースに設置可能だ。設備の構成要素は風車の部分を除けば太陽光発電システムとほとんど変わらない(図3)。

家庭用の小さな風車だと直径が2メートル程度で、発電能力は1kWくらいが一般的である。企業がビルの屋上に設置するような大きめの風車になると10kWクラスの製品もある。発電能力は風車の直径の2乗に比例するので、10kWの製品は風車の直径が6メートルくらいになる。かなりの大きさであり、風力発電の難点のひとつである。・・・」という。

中部経済新聞

更新日:2013年 1月16日 (水)

コボが一般家庭向けの小型風力発電機開発

「商品企画や設計、試作、販促計画などのコンサルタントを手掛けるコボ(名古屋市昭和区川名本町2の58の4、山村真一社長、電話052・763・7166)は、新潟県三条市の金属加工メーカー3社と一般家庭向けの小型風力発電機を共同開発した。2月下旬に東京で開催される国際風力発電展(WIND EXPO 2013)に出展する。今後も次世代エネルギー発電機器のコンサルタント事業を強化していく。 」

⇒地方自治体、企業、各世帯が主力となる

分散型の再生可能なエネルギーの進展状況

に対して国を挙げての見える化が必要と思われます。

再生可能なエネルギー発電量がどのように、現状の数%からどのくらい増加推移しているか掲示板、等での「見える化」によって、全ての国民がわかるようなシステムがほしいところです。

個人的なメモ(補記)

?を!にするエネルギー講座

発電方式別の発電コストの比較(2009.07.07)によれば、

「水力発電や石油火力発電、太陽光発電、風力発電は比較的コストが高く、石炭火力発電、LNG火力発電、原子力発電は比較的コストが低い。

表1 発電方式別の発電原価試算結果(1kWh当たりの発電費用)

| 発電方式 | 発電単価(円/kWh) | 設備利用率(%) |

|

水力 |

8.2~13.3 | 45 |

|

石油 |

10.0~17.3 | 30~80 |

|

LNG |

5.8~7.1 | 60~80 |

|

石炭 |

5.0~6.5 | 70~80 |

|

原子力 |

4.8~6.2 | 70~85 |

|

太陽光 |

46 | 12 |

|

風力 |

10~14 | 20 |

注)設備利用率(%)=1年間の発電電力量/(定格出力×1年間の時間数)×100

今まで、原発は安いと広告されていましたが、廃棄物の処理などを未来永劫伴ない、必ずしも安くないことも最近報告されています。

参考投稿: 今までの「再生可能なエネルギーに係る投稿」の整理('11-5-21~'12-2-29)

ITmedia総合 「再生可能エネルギー」の記載によれば、

「・・・小寺信良のEnergy Future(22):

どこがダメなのか、日本のエネルギー・・・

太陽光発電や風力発電を電力源として大きく成長させるにはどうすればよいのか。1つの解が「固定価格買い取り制度(FIT)」だ。FITが他の制度よりも効果的なことは、海外の導入例から実証済みだが、問題もある。その問題とは電気料金が2倍になることだろうか、それとも……。「小寺信良のEnergy Future」、今回はFITにまつわる誤解を解き、FIT以外にも日本のエネルギー政策に大きな穴があることを紹介する。・・・

買い取り価格は、1kWh当たり太陽光が40円。バイオマスは32円、風力は22円*1)。向こう20年間、買い取り価格を固定する*2)ことで、発電事業の安定性を確保する狙いだ。・・・

同氏によれば、2000年に14セント/kWh(100分の14ユーロ)であった家庭の電気料金は、2011年には25セント/kWhと、2倍近く上昇している。

だが、電気料金の内訳を見ると、再生可能エネルギーの買い取り費用だけで電気料金全体が上昇しているわけではないことが分かる(図1)。・・・

実は既に高い日本の電気料金

税金まで含めた金額で電気料金の総額を比較すれば、ドイツの方が高いという結果になる(図2)。国内の経済紙などの論調は、ドイツのようになってもいいのか、というものが多い。だが税を抜いて純粋に電気料金だけを比較すると、買い取り価格を含めてもなお、東京電力の方が既に、高コストだという結果になる。」という。

また、 再生可能なエネルギーに係る記載(その12:米 エイモリー・ロビンス氏のビジョン)によれば、「「企業や家庭に省エネの動機づけをする政策がないためで、電力会社は電気を売れば売るほど、発電所を造れば造るほどもうかるという電気料金制度にも大きな問題がある」・・・産業界や政治家を含めてすべての日本人が自国の再生可能エネルギーと省エネの大きな可能性を理解することが大切だ。大規模集中型のエネルギーシステムやそれを支える政策から決別し、原子力などへの補助金をやめて、フェアな競争を実現しなければならない。政治家は勇気を持つべきだ。もし、日本人が省エネと再生可能エネルギーに多大な投資をし、得られたものを周辺の国と共有できれば、日本は世界に大きな貢献ができるだろう。・・・」という。

問題は、火力発電は円安であった昨年でさえ電力会社は約3兆円の赤字がでたという。

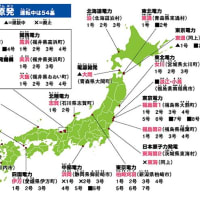

燃料を買わずに済む?原発再稼動の意向を示していますが、再生可能なエネルギーの単価が幾分高いことと、54基の原発の建設費など(何 兆円?)を無駄にしないための原発再稼動の政策か???

日刊現代「見過ごせない 地震学の権威が指摘したM8地震の可能性」によれば、

「・・・なぜ、今すぐ原発を止めないのか・・・元東大地震研准教授の佃為成氏も今回の地震直後、日刊ゲンダイ本紙で「過去の例をみると、本震がM9だとM8の余震が起こっている」と指摘し、今後の危険に警鐘を鳴らした。それなのに原発を止めない政府。「止める」「止めない」が選挙の争点になるニッポン。つくづく不思議な国だ。 」という。

既報、(その5:再生可能エネルギー利用推進の村の紹介)によれば、砂防ダムを利用した毎時30キロワット程度の発電所建設も検討している。2カ所合わせると毎時約100キロワット~130キロワットの発電量で、村内全体の利用電力の10分の1程度の規模になる」という動き。(2012年12月15日 福島民友ニュース)

政治主導ではなく、地方分散型の再生可能なエネルエネルギーへの取り組みは進みつつありますが、では現状何%ぐらいになってきているのか?などよく解らないところがあります。

東洋経済ON LINEhttp://toyokeizai.net/articles/-/12402。(2013年01月08日)によれば、「1キロワットあたりのコストが、石油10円、風力20円、太陽光35円というのに対し、シェールガスはたったの6円なのだ。」と再生可能なエネルギーのコストは設備稼働率が低いため最近でも高めですが、これらは適材適所の知恵と工夫、および量産効果で更にコストは下がると思われます。