= ==《リヴィウスのローマ史 第1巻17章-22章》==

Titus Livius ; History of Rome translated by Canon Roberts

ロムルスが死んで王が不在になると、新王の選定をめぐり、元老たちは論争を始めた。国家は若く、有力な人物は存在しなかったので、有力者に対する警戒心や2人の有力者どうしが争うなどということはなかかったが、元老が2派に分かれて争った。サビーネ人は共同王の権利を失いたくなかった。タティウス王の死後サビーネ人から王が補充されず、ロムルスが単独の王となっていたことに、サビーネ人は不満だった。したがって次の王はサビーネ人から選ばれるべきだ、と彼らは主張した。サビーネ人との停戦の時の約束に従い共同王の制度が成立したが、ローマ人は外国人を単独の王として迎えるのは嫌だった。サビーネ人とローマ人はこのように対立していたが、王制を求める点で、共通していた。この時代のローマの人々に共和制という発想はなかった。

国家の中心に権威を持った人物が存在せず、兵を指揮する司令官が不在ならば、周辺の国家から侵略される危険があった。元老たちはそれを恐れていたので、ともかく国家の元首を擁立すべきだと考えた。しかし本来同等である元老の誰かが国王という優越した地位につき、他の元老は彼の臣下となるので、国王の選定は容易でなかった。100人で構成される元老院は10人ずつのグループに分かれ、それぞれ一人を選び、彼に最高権力を与えた。グーループは10個あったので、10人の最高権力者が誕生した。彼らが順番で国王になることになった。王の任期は5日だった。この奇妙な王政は1年続いたが、この時期は後に「国王不在の時期」とされた。

しばらくして平民がこの制度に不満を述べた。この制度は国王に権限がなく、100人の元老が国王の権限を持つこと等しかったからである。5日で交代すする王ではなく、終身の王をたてるべきだと平民は主張した。また平民は自分たちが王を選ぶべきだ、と主張した。元老たちは平民の決意が固いことを知り、すぐに平民に恩恵を与えるべく、国王選出の権利を平民に認めた。ただし元老は重要な権利を完全に手放すつもりはなく、選出された国王は元老院の承認がなければ無効であると議決した。

同様な手続きは現在(リヴィウスの時代、紀元前1世紀後半)でも存在し、法津と高官の選出は元老院の承認を得なければ無効である。

しかし第ニ代国王選出の時の元老院は拒否権を放棄した。平民が選出した国王を、元老院は受け入れることにした。国王不在の時の国王代理人が市民集会を招集し、次のように言った。

「諸君! 国王を選びなさい。諸君の選定結果が祝福されることを祈る。ロムルスの後継者としてふさわしい者が選ばれるなら、元老院は結果を承認するだろう」。

平民は満足し、元老院の譲歩に報いるために、国王の選定を元老院に一任すると議決した。

サビーネ人の町クレスにヌマ・ポンピリウス(Numa Pompilius)という人がいて、彼は正義を重んじ、徳の高い人物として知られていた。彼は神の掟と人間の法律を誰よりも理解していた。彼はサモス島出身のピタゴラスに学んだという伝説は誤りである。ピタゴラスがイタリアの最南端で熱心な生徒を多く集めたのは、百年以上後であり、セルヴィウス・トゥリウス王(第6代ローマ王、在位:紀元前575-535年)の時代である。仮にヌマがピタゴラスと同時代に生きていたとしても、ピタゴラスはメタポントゥム、ヘラクレア、クロトンに住んでいたので、ピタゴラスの評判はサビーネ人の地域まで伝わらなかっただろう。またピタゴラスの話すギリシャ語を理解できるサビーネ人はいなかっただろう。ビーネ人の地域とイタリアの南の果ての間には言語も気質も違う多くの部族がすんでおり、個人が旅行するのは極めて危険だった。

ヌマの徳の高い性格は、ギリシャ人に学んで出来上がったのではなく、生まれつきのものであり、自己鍛錬の結果である。サビーネ人はイタリアの古代の部族の中でも特に古風であり、厳格な修練を習慣とした。

新国王の候補としてヌマの名前が上がったとき、ローマ人の元老はサビーネ人に有利になるので反対したかったが、ローマ人の中にヌマに匹敵する人物がいなかった。元老全員がヌマを新しい国王にすることに賛成した。ヌマはローマに招待され、占いによって天の意思を聞くことになった。

占い師は空の範囲を定め、その中の一点を対照点としてからヌマの頭に手を置き、芋った。「父なるユピテル様!もしヌヌマ・ポンピリウスがローマの王となることが天の意思であるなら、その確かな兆候を天の一角にお示しください」

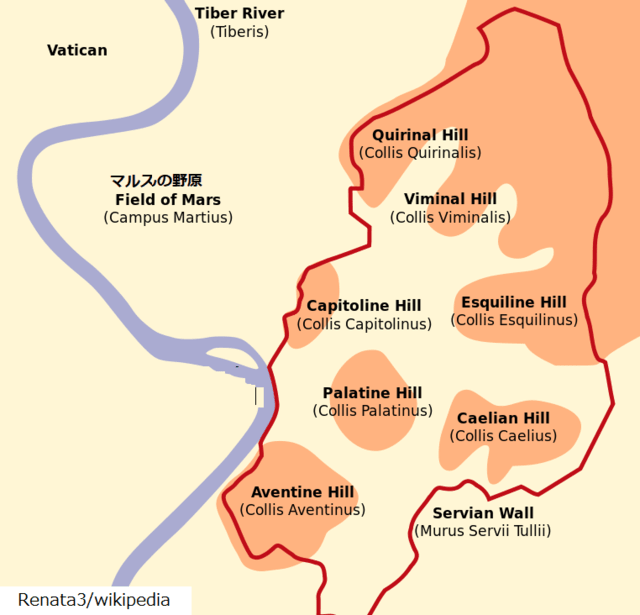

兆候が天に現れ、ヌマは第二代国王となった。ヌマは新しい法律と慣習を準備した。ローマは建国後立て続けに戦争をし;国内が戦時状態が続き、人心が野蛮化していた。ヌマは武器のの使用を禁止し、人民が温和になるなるよう試みた。アヴェンティーノの丘のふもとにヤヌスの神殿を建設し、この神殿の門の開閉によって戦時と平時の区別をした。神殿の門がア開いているときは戦時であり、閉じているときは周辺の民族との間が平和であるとわかるようにした。ヌマは近隣の部族と同盟の条約を結んでから、ヤヌスの神殿の門を閉じた。ヌマの時代以後門が閉まったのは2度だけである。どちらもヌマノ時代よりずっと後であり、第1回ポエニ戦争層後とアクティウムの戦い(オクタヴィアヌスとアントニーの戦争)後である。

ヌマは国内問題に取り組んだ。隣国との戦争がなくなると、敵に対する恐怖がなくなり、軍隊の規律からも解放されると、市民は怠惰(たいだ)になり、ぜいたくになった。ヌマはこれを改善するために、未開で野蛮な人にとって最も恐ろしい恐怖、すなわち神に対する恐れを利用した。しかし神秘的な存在がなければ人々は信じないので、ヌマは毎夜妖精エゲリア(egeria)と話をしていると語った。

「彼女の助言に従い儀式を定め、それぞれの神に仕える神官たちを任命している」。

ヌマは月の満ち欠けにに従い、1年を12か月と定めた。しかし月の周期は30日ではなく、太陽の周期を基準とするより数日短かったので、うるう年を設けて調整した。また太陽の位置を基準とし、20年に1度それに合わせて暦のずれを修正した。また彼は法律に関する事務が執り行われる日とそうでない日を定め、市民の自由の制限を限定した。

次にヌマは聖職者を選定した。ヌマは信心深く、多くの宗教行事をおこなった。例えばユピテル神にいけにえをささげる際、いけにえに自ら火をつけた。好戦的な国家であるローマにおいて、自分よりロムルスのような野戦指揮官が指導者にふさわしいと考え、ヌマはユピテルの神官を任命しただけでなく、彼に権威ある服と特別な地位を与えた。ヌマはさらに2人の神官を任命した。一人はマルス神の神官であり、もう一人はサビーネ人の神であるキリンス神の神官である。これら3人の新刊はフラメン(いけにえに火をつける人)と呼ばれた。またヌマはウェスタ神に仕える処女を選定した。未婚女性が神官となる制度はアルバ・ロンガに古くから存在した。彼女たちには公金が支給され、生涯神に仕え、不可侵の神聖な存在とみなされた。

マルス神は軍神であり、その性格を明示し、マルス・グラディウス(進軍するマルス)と呼ばれることがある。この戦闘的なマルスの神官として、ヌマは12人の神官を任命した。彼らは刺繍で飾られたされたトーガ(長衣)の上に甲冑をつけていた。彼らは盾を持ち、聖歌を歌いながら市内を荘重に行進した。彼らはダンスのステップを踏むように軽く跳躍しながら歩いたので、サリ―(Salii:跳躍する者)と呼ばれた。

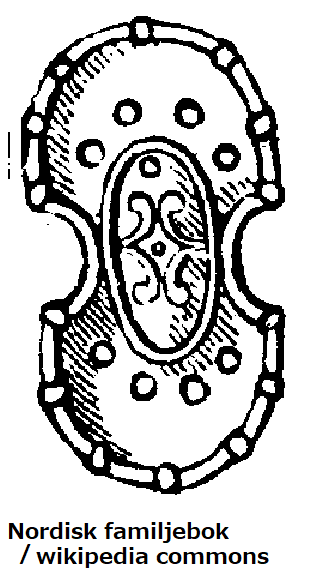

(注)神官が持っていた盾はアンキリアと呼ばれ、初期のローマ軍が使用した盾である。ヌマの時代に天から盾が落ちてきて、「ローマがこの盾を所有する限り、ローマは世界の支配者であるだろう」という声がした。実はヌマが作成したのである。神秘な力を有する盾はひとつだけであり、残りの11個は神秘の盾がどれであるかわからなくして、敵に奪われるのを防ぐためだった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー(注終了)

続いてヌマは元有力な元老ヌマ・マルキウスの息子マルクスをポンティフェクス・マクシムス(大神官)に任命した。宗教に関する規則が書かれ、封印されると、マルクスのもとに保管された。これらの文書には、いけにえの種類、どの神殿に何時いけにえがささげられるべきか、費用がどこから出されるべきか、などが書かれていた。公的な、また個人の宗教行為は大神官によって監督されることになった。市民は宗教について相談できる人を必要としていた。外国の神がローマに持ち込まれ、古来の神が軽視されると、人々の間に動揺と混乱が広がった。大神官は個人の信仰について助言するだけでなく、死んだ人の霊を慰める方法や葬式のやり方を教えた。雷の閃光がもたらす驚異を静め、弱める方法なども教えた。

天の意志が示されることを願い、ヌマはユピテル・エリシウス(《自然現象を》引き起こすユピテル)の祭壇をアヴェンティーノの丘に設置した。いかなる種類の驚異に注意を向けるべきか、ヌマは占いによってユピテルの考えを推察した。

人々は神官の衣服や12個の盾の作成、祭壇の設置などに従事し、宗教に関心を深めることにより、戦争について考えなくなった。啓示によって人間を導く神のことを常に思い、人々は信心深くなった。人々が約束や誓いの神聖さを理解することは、処罰に対する恐れに劣らず、社会の秩序を保つのに役立った。国王の優れた人格に影響されて、臣民は自分の人格を形成をした。ロムルスの時代、近隣の国家はローマを町ではなく、要塞化された軍事基地だと考えていた。ローマは近隣の平和をおびやかす厄災だった。ヌマの時代になると、近隣の国家はローマを尊敬するようになり、神への奉仕に専念するローマの人々を害することは罪だと考えた。

ローマの近くに森があり、森の洞窟から川が流れていた。ヌマはしばしばひとりでその洞窟にこもった。ヌマはこの森をカミニ(子宝の神、複数)と名付けた。ヌマの妻エゲイラはこの森でこれらの神と会っていた。

ヌマの最大の功績は平和と領土の安全を保ったことだった。ロムルスとヌマは違った方法でローマを発展させた。ロムルスは戦争により、国家の基盤を固め、ヌマは平和により国家の安全を保った。ロムルス治世のは建国(紀元前753年)以来37年間であり、ヌマの治世は43年だった。2人の時代にローマは戦争により居力になり、規律を学び、それから宗教と平和を学んだ。

=================(リヴィウス終了)

第2代国王選挙の際、平民は国王選挙権を要求しただけでなく、選挙結果について元老院の拒否権に反対した。元老院が拒否権を放棄した。

王政初期ローマは人口が少なかったため、元老院は平民には慮し、元老院と平民の対立は深刻化しなかった。共和制初期、平民の反乱がおき、紀元前494年護民官の制度が生まれた。護民官は元老院の決定をくつがえすことができた。また同年、平民だけの民会(プレブス民会)が正式の民会と認められた。紀元前287年のホルテンシウス法によって、法律の制定が可能になった。しかもこの法律は元老院の承認を必要とせず、そのまま国法となった。しかしその後元老院はホルテンシウス法を空文とすることに努め、それに成功した。

このようにプレブス民会は共和制初期に存在した民会であるが、全階層が参加する兵士会(ケントゥリア民会)と部族が集まるトリブス民会は共和制期を通じて存在した。ケントゥリアとはローマ軍の最小単位である百人隊のことであり、各百人隊ガ1票を投じた。共和制末期ローマの社会は大きく変わり、兵士会(ケントゥリア民会)も変わった。

ローマが地中海帝国へと発展するなかで、ローマは強力な軍隊が必要になる一方で、富裕市民の多くが弱兵となっていった。ローマ軍は階層ごとに構成され、人数も中流以上の市民が大部分であり、貧民の兵士は少なく、無産市民は兵士になれなかった。ローマか領土を拡大するにつれ、中流以上の市民は裕福になり、兵士となった彼らは危険が大きすぎる戦闘を避けるようになった。富裕階級出身の執政官が軍隊を指揮したが、彼らは戦争経験がないこともあり、困難な戦闘を指揮する能力がなかった。また執政官は勝利を名誉と考え、無謀な作戦を好んだが、的確な戦況判断ができなかった。ローマ社会と元老院は戦闘経験がある優秀な指揮官を必要とするようになった。1年任期の執政官に軍を任せる制度が崩れた。紀元前107年の執政官ガイウス・マリウスは軍隊の指揮能力を認められ、紀元前104年から100年までの5年間連続で執政官に選ばれた。彼は軍制改革を行い、貧民と無産市民の多くを兵士として採用した。彼らは農閑期だけの兵士ではなく、有給の職業軍人だった。マリウスの軍制改革以前ローマの軍隊は財産に従い6つの階級に分かれており、階層が高いほど兵士の数が多く、下層市民の兵数は少なかった。マリウス以後兵士の出身階層が一変した。長い間没落農民は救済されず、放置されてきたが、新しい職を見いだせなかった元農民が兵士となり、給与を得た。兵士の大部分は司令官の熱心な支持者となった。軍事指揮官は兵士や平民の代弁者となった。

兵士の民会(ケントゥリア民会)も以前は中流以上の階級の意見を反映していたが、マリウスの改革以後中流以下の市民の声を代弁するようになった。

リヴィウスは自分の時代(紀元前1世紀後半)の民会について、次のように書いている。

「法津と高官の選出は元老院の承認を得なければ無効である」。

リヴィウスが語る民会が兵士会(ケントゥリア民会)であるか、トリブス民会(部族民会)であるかわからない。いずれにしても、元老院は従来の権力に固執していたようである。元老院は皇帝時代になっても権力に固執したが、5賢帝時代になると権力を失っていった。元老のなれの果てのローマ貴族はオドアケルなど、蛮族出身であるが有能な軍人と権力闘争し、西ローマの滅亡を早めた。