2018年5月4日(木)

約9,500年前に「ムラ」がつくられた上野原遺跡へ行くには、鹿児島中央駅から宮崎方面への列車で、右手に鹿児島湾と雄大な姿を見せる桜島を眺めながら、9つ目の国分駅で降りる。

でも、この日は、熊本から「いさぶろう・しんぺい」に乗り、肥薩線の人吉駅経由で吉松へ。吉松から「はやとの風」に乗り換え、隼人駅へ。国分駅は隼人駅の一つとなり駅。

上野原遺跡は鹿児島県霧島市東部の標高約250mの台地上にある。国分駅から公共交通機関は無い。タクシーで約20分。料金は3,000円程。

「歩いたら何時間ぐらいですかねー。」とタクシーの運転手さんに聞いたら、「さあー。歩くの好きなんですか。」と呆れた口調で答えられた。しばらく行くと、高台が見えて、あの一番上ですよ。」と強く教えていただいた。

「帰りは歩こうかな。」などと話していたら、タクシーを降りる時、「帰りは電話してください。」と名刺を渡された。帰りのお客さんというより無茶な事はしないようにと心配の方があったかも知れない。

上野原遺跡は、テクノパーク建設のため造成する際の発掘調査で、次々と新発見が相次いで、現在では約38ヘクタールが「上野原縄文の森」として整備されている。

(上野原縄文の森展示館)

(縄文の森内のウォーキングマップ)

(縄文時代はこんな森が拡がっていたのでしょうか)

縄文時代は、[草創期]【早期】[前期][中期][後期][晩期]と区分されているが、上野原遺跡は早期前葉から中葉の日本列島で代表的な縄文遺跡になる。

現在、国指定史跡にあたる地域で、竪穴住居52軒、集石遺構39基、連穴土坑16基などが発掘されている。

(発掘現場の案内板)

竪穴住居は、地面を直接掘りくぼめて床とし、そこへ屋根をかけた半地下式の住居。

竪穴住居などは、約1万1,500年前のさつま火山灰の上に建てられている。そして、52軒のうち10軒には、約9,500年前の桜島噴出の火山灰が積もっていた。

【縄文を学ぶ-1】で紹介している掃除山古墳は、約1万1,500年前のさつま火山灰の下から発掘されている。

52軒は、住居が重なり合っていることや,埋まり方に違いがみられることから,建てられた時期に差があり,ムラは長期間にわたって営まれていたと考えられている。火山灰などから一つの時期には8軒から10軒程度の「ムラ」があったのではないかと推測されている。

縄文時代の特徴として「定住化」があげられるが、上野原遺跡は定住化初期の集落「ムラ」といえるだろう。

(復元された「ムラ」)

縄文時代の住居は、発掘された地面から、掘られた床面の広さ、柱の位置などはわかるが、その上にどのような建物が建っていたかはわかっていない。復元されている住居の上屋は想像されたものでしかない。上野原遺跡では、ドーム状に復元されている。

(堅穴住居)

住居の大きさは最大で16平方メートル、最少で3平方メートル、5~10平方メートルが34軒。中で生活するという程の広さではない。火を焚いた形跡は残っていない。

復元された住居に入ったが、中は狭い。外の広々としたところにいた方が気持ち良い。縄文の人たちも、住居の中での生活は、夜寝る時とか限定されていたのではなかろうか。

(堅穴住居内部)

定住生活は、縄文の人たちが周囲の人たちと「話し」をするという楽しみを覚えさせたと思う。外で、隣近所の人たちと狩りなどの自慢話やらをしていたかもしれない。夜、遅くまで。

「話し」の中で新しい「言葉」も生まれたであろう。

現代、若者が新しい言葉を作りだすと年配者は「言葉の乱れ」などとぼやくが、縄文時代はどうだっただろう。

発掘された跡は埋められているが、「遺跡保存館」では、発掘されたままの状態を見ることが出来る。

住居の側には、連穴土坑、集石遺構が作られている。

集石遺構は、石をたくさん集めて焼き、その中に葉でつつんだ肉などを入れ、石蒸し料理をした施設と考えられている。

連穴土坑は、大小二つの穴をトンネルでつなぎ、小さな穴に肉などをつるし、大きな穴で火をたいて、くん製料理した施設と考えられている。

蒸し料理やくん製は縄文時代の始めからあった。

(遺跡保存館内部)

(遺跡保存館内部)

「地層観察館」では、上野原遺跡の地層が、そのまま見られるようになっている。約9500年前とそれ前後の地層もはっきりと見られる。

(「地層観察館」で地層。⑦が約9,500年前の地層。)

(「地層観察館」で地層の案内)

(霧島連峰)

(桜島)

「上野原縄文の森展示館」では、「9500年前の上野原」、「7500年前の上野原」、「南の縄文文化」、「考古学ギャラリー」が常設展示されている。

訪れた日には、企画展示として、南日本新聞に連載中の『古の美術品』展があっていた。見たことのない、様々な種類の土器や、土偶、耳飾りなど展示してあって、目がくらくら、度肝を抜かれてしまった。

常設展示を見学。南九州の土器は、縄文草創期は「隆帯文土器」が作られていたが、早期には貝殻文様で円筒形の平底土器に変化していく。北部九州以北の日本列島では、縄文をつけた底の尖った土器が主流になる。

円筒土器の他、角形なども作られていく。

(円筒土器)

(角型土器)

「土器の製作・使用」は、「定住化」とともに縄文を特徴づける。

縄文時代の土器は、煮炊き用に使われた。ドングリやトチなど堅果類、ヤマイモなど根茎類は製粉して、アク抜きをして食したと考えられている。ゼンマイやワラビなどはそのまま、熱を加えて調理していた。

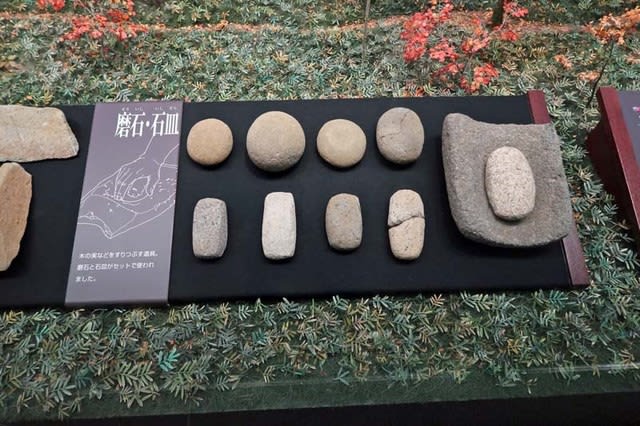

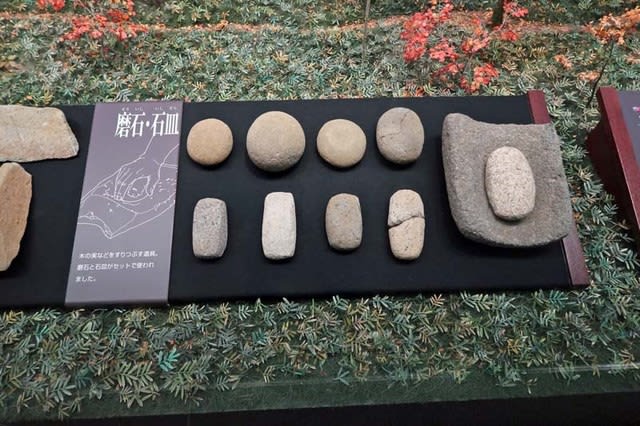

つぶす道具として磨石や石皿が用いられた。

石鏃は、狩りの道具として使われた。

石斧は、木の伐採や加工のための道具。

礫器は、固いものをぶつ切りにしたり、土堀り具などとして使用された。

(磨石・石皿)

(石鏃・石斧)

(礫器)

壺型土器は、煮炊き用に使われた痕跡が無く、何かの貯蔵用か、あるいは何らかの祭祀用か、用途不明の土器で、南九州だけに出土する。

(壺型土器)

(壺型土器の謎)

(一緒に埋められていた双子壺。)

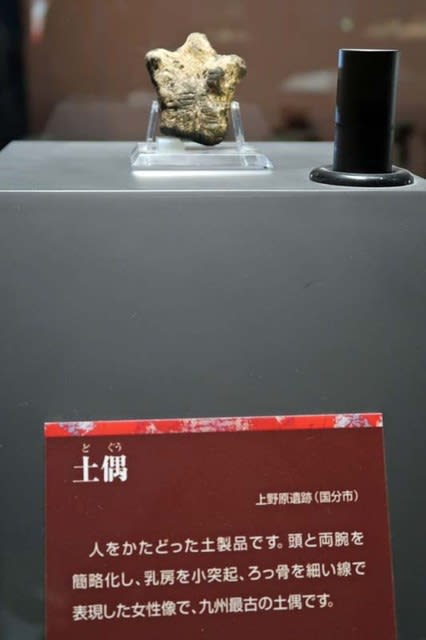

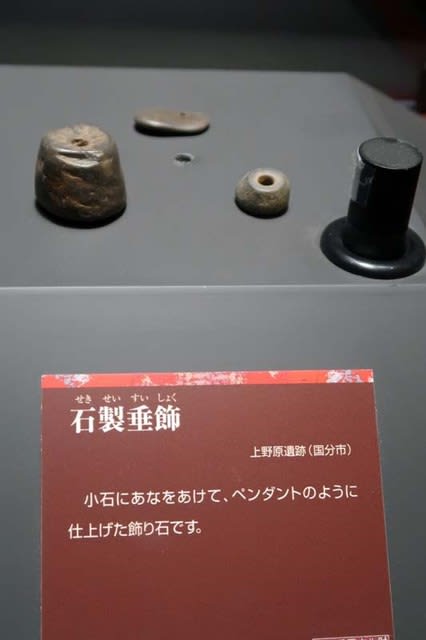

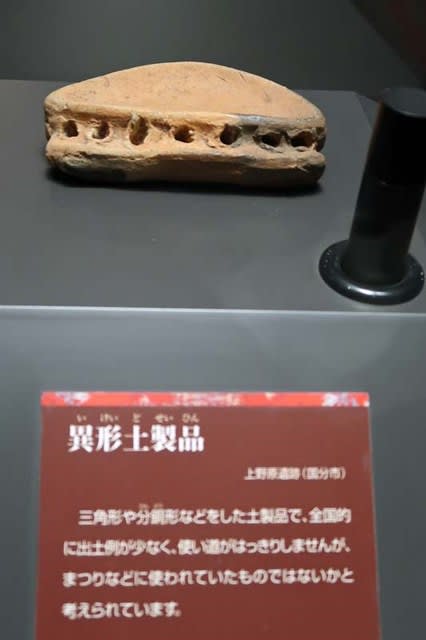

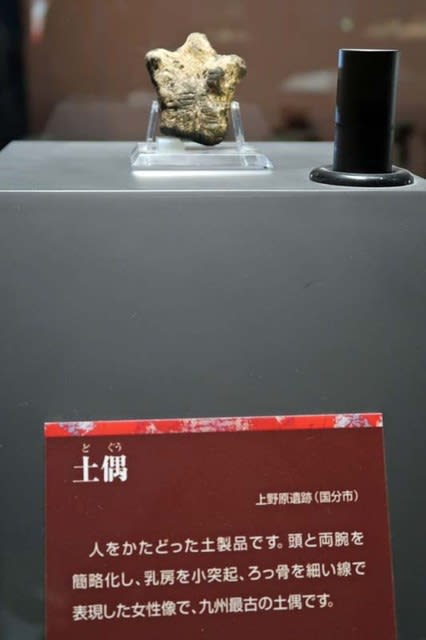

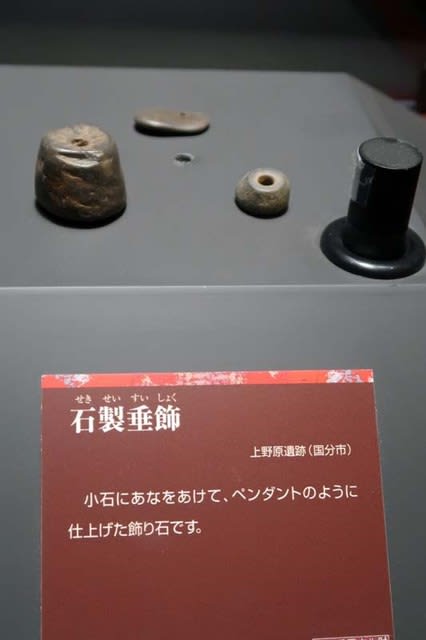

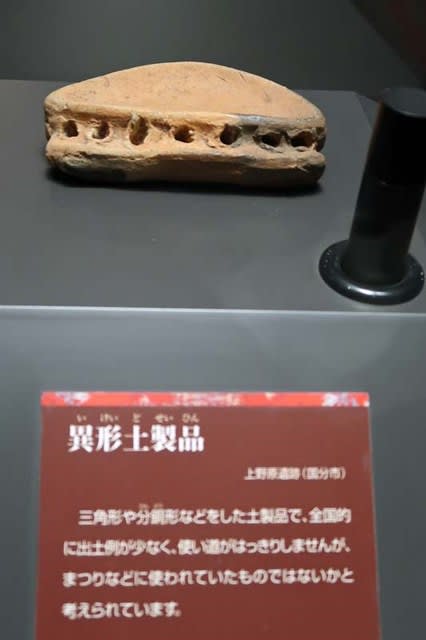

7,500年程前になると、土器もさまざまな形が作られ、土偶や耳飾りも日本列島の他の地域に先駆けて作られるようになる。

(7,500年程前の出土品)

(土偶)

(石製垂飾)

(異形石器)

(耳飾り)

(異形土製品)

(深鉢)

日本列島のどの地域よりも先に成熟した南九州の縄文生活は、突然終焉を迎える。

約6,400年前、屋久島の北、鬼界カルデラが爆発する。爆発によって舞い上がったアカホヤ火山灰は関東地方にまで及んでいる。

鬼界カルデラの爆発により、貝殻文様で底が平らな円筒土器や壺型土器など、南九州独特の土器は消滅する。

(鬼界カルデラの爆発前後の耳飾り)

アカホヤ火山灰の上から発掘される遺跡では、南九州の独自性が消え、轟式土器や曽畑式土器など北部九州から全国的に展開される土器が使用される。

縄文時代の本を読むのは難しい。土器の名前がいろいろと出てきて、頭の中が混乱して、何が何やらわからなくなる。展示されている縄文土器をいっぱい見てきて、土器の名前で、もう頭の中は飽和状態になって、思考力も記憶力も落ちてきた。

「南の縄文文化」、「考古学ギャラリー」は、さっさと眺めて行くだけになった。

各コーナーでは、「縄文クイズラリー」があっていて、挑戦したら、最後には「上野原ムラ名誉住民票」が発行された。

(上野原ムラ名誉住民票)

「縄文シアター」では、縄文時代の上野原の生活の様子がラブストーリーで上映されている。

実際は、展示館の展示から見学し、歩き回りながら野外の展示を見学した。もう、かなり長い時間滞在していて、時間も遅くなったし、疲れたので帰ることにしよう。

鹿児島は、縄文草創期、早期の遺跡が多い。日本列島の各地に先駆け、縄文時代を特徴づける「定住生活」、「土器の製作・使用」それに伴う道具や施設など早くから成熟した生活を送っている。

地球が、旧石器時代の寒冷化から徐々に温暖化し、縄文的な生活が出来る気候風土が、日本列島の中で南九州にいち早く訪れたのではなかろうか。

書物を読んだだけでは、ぼんやりとしていた縄文時代のイメージがかなりはっきりしてきた。タクシーの中で「来てよかった。」とつくづく思う。

国分駅から近くの霧島温泉に泊まることも考えたけど、2日前に指宿温泉に泊まったので、今日は泊まるのは止めとこう。

左手に鹿児島湾と桜島を眺め鹿児島中央駅へ。駅内の食堂街の居酒屋に入り、焼酎のききざけと黒豚の角煮など薩摩料理。焼酎は疲れた体に効いたが、角煮は美味しかった。

土器の名前は頭に残らない。先行き不安な「縄文を学ぶ」。

約9,500年前に「ムラ」がつくられた上野原遺跡へ行くには、鹿児島中央駅から宮崎方面への列車で、右手に鹿児島湾と雄大な姿を見せる桜島を眺めながら、9つ目の国分駅で降りる。

でも、この日は、熊本から「いさぶろう・しんぺい」に乗り、肥薩線の人吉駅経由で吉松へ。吉松から「はやとの風」に乗り換え、隼人駅へ。国分駅は隼人駅の一つとなり駅。

上野原遺跡は鹿児島県霧島市東部の標高約250mの台地上にある。国分駅から公共交通機関は無い。タクシーで約20分。料金は3,000円程。

「歩いたら何時間ぐらいですかねー。」とタクシーの運転手さんに聞いたら、「さあー。歩くの好きなんですか。」と呆れた口調で答えられた。しばらく行くと、高台が見えて、あの一番上ですよ。」と強く教えていただいた。

「帰りは歩こうかな。」などと話していたら、タクシーを降りる時、「帰りは電話してください。」と名刺を渡された。帰りのお客さんというより無茶な事はしないようにと心配の方があったかも知れない。

上野原遺跡は、テクノパーク建設のため造成する際の発掘調査で、次々と新発見が相次いで、現在では約38ヘクタールが「上野原縄文の森」として整備されている。

(上野原縄文の森展示館)

(縄文の森内のウォーキングマップ)

(縄文時代はこんな森が拡がっていたのでしょうか)

縄文時代は、[草創期]【早期】[前期][中期][後期][晩期]と区分されているが、上野原遺跡は早期前葉から中葉の日本列島で代表的な縄文遺跡になる。

現在、国指定史跡にあたる地域で、竪穴住居52軒、集石遺構39基、連穴土坑16基などが発掘されている。

(発掘現場の案内板)

竪穴住居は、地面を直接掘りくぼめて床とし、そこへ屋根をかけた半地下式の住居。

竪穴住居などは、約1万1,500年前のさつま火山灰の上に建てられている。そして、52軒のうち10軒には、約9,500年前の桜島噴出の火山灰が積もっていた。

【縄文を学ぶ-1】で紹介している掃除山古墳は、約1万1,500年前のさつま火山灰の下から発掘されている。

52軒は、住居が重なり合っていることや,埋まり方に違いがみられることから,建てられた時期に差があり,ムラは長期間にわたって営まれていたと考えられている。火山灰などから一つの時期には8軒から10軒程度の「ムラ」があったのではないかと推測されている。

縄文時代の特徴として「定住化」があげられるが、上野原遺跡は定住化初期の集落「ムラ」といえるだろう。

(復元された「ムラ」)

縄文時代の住居は、発掘された地面から、掘られた床面の広さ、柱の位置などはわかるが、その上にどのような建物が建っていたかはわかっていない。復元されている住居の上屋は想像されたものでしかない。上野原遺跡では、ドーム状に復元されている。

(堅穴住居)

住居の大きさは最大で16平方メートル、最少で3平方メートル、5~10平方メートルが34軒。中で生活するという程の広さではない。火を焚いた形跡は残っていない。

復元された住居に入ったが、中は狭い。外の広々としたところにいた方が気持ち良い。縄文の人たちも、住居の中での生活は、夜寝る時とか限定されていたのではなかろうか。

(堅穴住居内部)

定住生活は、縄文の人たちが周囲の人たちと「話し」をするという楽しみを覚えさせたと思う。外で、隣近所の人たちと狩りなどの自慢話やらをしていたかもしれない。夜、遅くまで。

「話し」の中で新しい「言葉」も生まれたであろう。

現代、若者が新しい言葉を作りだすと年配者は「言葉の乱れ」などとぼやくが、縄文時代はどうだっただろう。

発掘された跡は埋められているが、「遺跡保存館」では、発掘されたままの状態を見ることが出来る。

住居の側には、連穴土坑、集石遺構が作られている。

集石遺構は、石をたくさん集めて焼き、その中に葉でつつんだ肉などを入れ、石蒸し料理をした施設と考えられている。

連穴土坑は、大小二つの穴をトンネルでつなぎ、小さな穴に肉などをつるし、大きな穴で火をたいて、くん製料理した施設と考えられている。

蒸し料理やくん製は縄文時代の始めからあった。

(遺跡保存館内部)

(遺跡保存館内部)

「地層観察館」では、上野原遺跡の地層が、そのまま見られるようになっている。約9500年前とそれ前後の地層もはっきりと見られる。

(「地層観察館」で地層。⑦が約9,500年前の地層。)

(「地層観察館」で地層の案内)

(霧島連峰)

(桜島)

「上野原縄文の森展示館」では、「9500年前の上野原」、「7500年前の上野原」、「南の縄文文化」、「考古学ギャラリー」が常設展示されている。

訪れた日には、企画展示として、南日本新聞に連載中の『古の美術品』展があっていた。見たことのない、様々な種類の土器や、土偶、耳飾りなど展示してあって、目がくらくら、度肝を抜かれてしまった。

常設展示を見学。南九州の土器は、縄文草創期は「隆帯文土器」が作られていたが、早期には貝殻文様で円筒形の平底土器に変化していく。北部九州以北の日本列島では、縄文をつけた底の尖った土器が主流になる。

円筒土器の他、角形なども作られていく。

(円筒土器)

(角型土器)

「土器の製作・使用」は、「定住化」とともに縄文を特徴づける。

縄文時代の土器は、煮炊き用に使われた。ドングリやトチなど堅果類、ヤマイモなど根茎類は製粉して、アク抜きをして食したと考えられている。ゼンマイやワラビなどはそのまま、熱を加えて調理していた。

つぶす道具として磨石や石皿が用いられた。

石鏃は、狩りの道具として使われた。

石斧は、木の伐採や加工のための道具。

礫器は、固いものをぶつ切りにしたり、土堀り具などとして使用された。

(磨石・石皿)

(石鏃・石斧)

(礫器)

壺型土器は、煮炊き用に使われた痕跡が無く、何かの貯蔵用か、あるいは何らかの祭祀用か、用途不明の土器で、南九州だけに出土する。

(壺型土器)

(壺型土器の謎)

(一緒に埋められていた双子壺。)

7,500年程前になると、土器もさまざまな形が作られ、土偶や耳飾りも日本列島の他の地域に先駆けて作られるようになる。

(7,500年程前の出土品)

(土偶)

(石製垂飾)

(異形石器)

(耳飾り)

(異形土製品)

(深鉢)

日本列島のどの地域よりも先に成熟した南九州の縄文生活は、突然終焉を迎える。

約6,400年前、屋久島の北、鬼界カルデラが爆発する。爆発によって舞い上がったアカホヤ火山灰は関東地方にまで及んでいる。

鬼界カルデラの爆発により、貝殻文様で底が平らな円筒土器や壺型土器など、南九州独特の土器は消滅する。

(鬼界カルデラの爆発前後の耳飾り)

アカホヤ火山灰の上から発掘される遺跡では、南九州の独自性が消え、轟式土器や曽畑式土器など北部九州から全国的に展開される土器が使用される。

縄文時代の本を読むのは難しい。土器の名前がいろいろと出てきて、頭の中が混乱して、何が何やらわからなくなる。展示されている縄文土器をいっぱい見てきて、土器の名前で、もう頭の中は飽和状態になって、思考力も記憶力も落ちてきた。

「南の縄文文化」、「考古学ギャラリー」は、さっさと眺めて行くだけになった。

各コーナーでは、「縄文クイズラリー」があっていて、挑戦したら、最後には「上野原ムラ名誉住民票」が発行された。

(上野原ムラ名誉住民票)

「縄文シアター」では、縄文時代の上野原の生活の様子がラブストーリーで上映されている。

実際は、展示館の展示から見学し、歩き回りながら野外の展示を見学した。もう、かなり長い時間滞在していて、時間も遅くなったし、疲れたので帰ることにしよう。

鹿児島は、縄文草創期、早期の遺跡が多い。日本列島の各地に先駆け、縄文時代を特徴づける「定住生活」、「土器の製作・使用」それに伴う道具や施設など早くから成熟した生活を送っている。

地球が、旧石器時代の寒冷化から徐々に温暖化し、縄文的な生活が出来る気候風土が、日本列島の中で南九州にいち早く訪れたのではなかろうか。

書物を読んだだけでは、ぼんやりとしていた縄文時代のイメージがかなりはっきりしてきた。タクシーの中で「来てよかった。」とつくづく思う。

国分駅から近くの霧島温泉に泊まることも考えたけど、2日前に指宿温泉に泊まったので、今日は泊まるのは止めとこう。

左手に鹿児島湾と桜島を眺め鹿児島中央駅へ。駅内の食堂街の居酒屋に入り、焼酎のききざけと黒豚の角煮など薩摩料理。焼酎は疲れた体に効いたが、角煮は美味しかった。

土器の名前は頭に残らない。先行き不安な「縄文を学ぶ」。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます