2020年10月25日(日)

今日は長崎本線湯江駅(長崎県)。新しいコース。

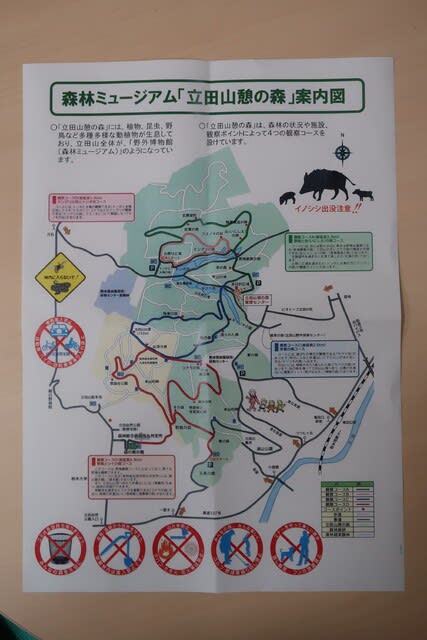

(今日のマップ)

今日も新鳥栖駅で乗り換え。湯江駅は諫早駅より4つ手前。

湯江駅には特急「かもめ」が臨時停車。ホームに降りたらある方とお会いする。

今日お会いしたある方とは、これで3コース続けてお会いすることに。

ウォーキングで知り合ったお友達とはいろんな形でお会いする。

駅前では、湯江浮立保存会の皆さんが歓迎してくださりました。お年寄りも子供も一緒に参加しています。

受付で轟せんべいをいただいた。

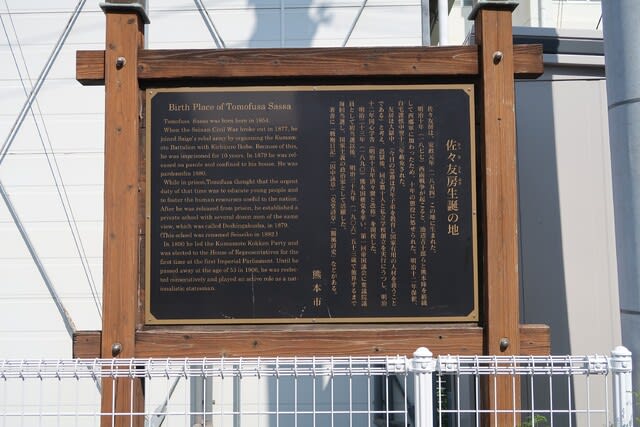

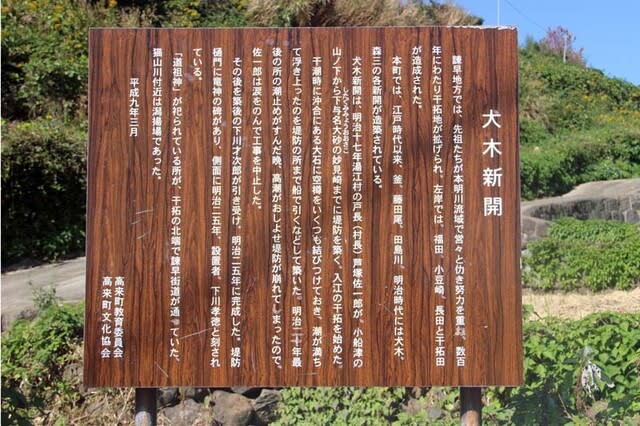

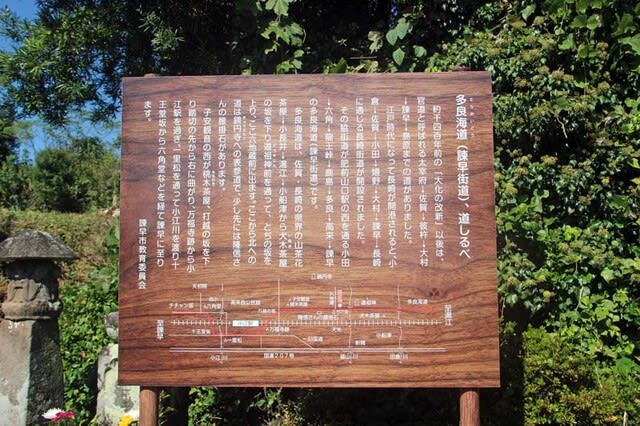

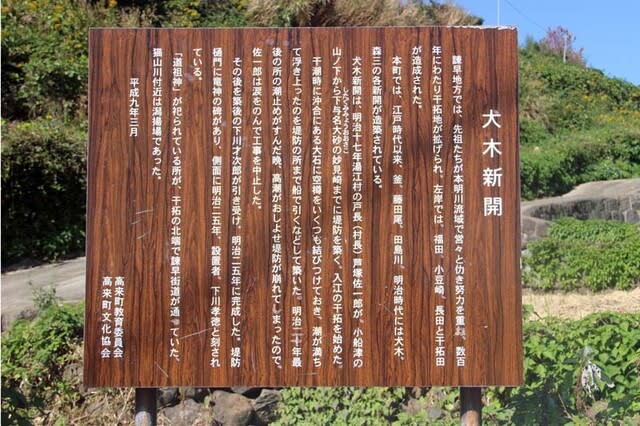

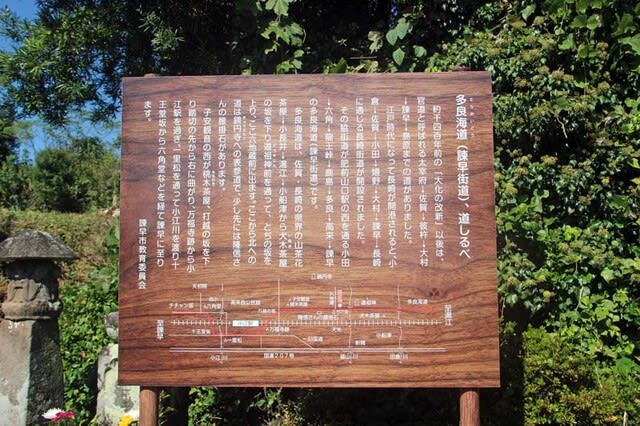

長崎街道多良往還・多良道・諫早街道などと呼ばれる道を歩く。

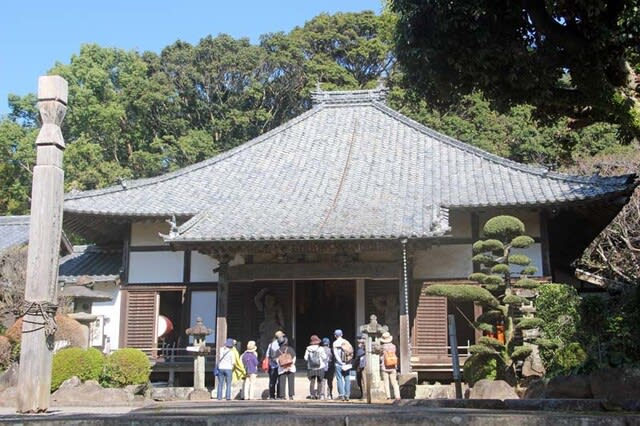

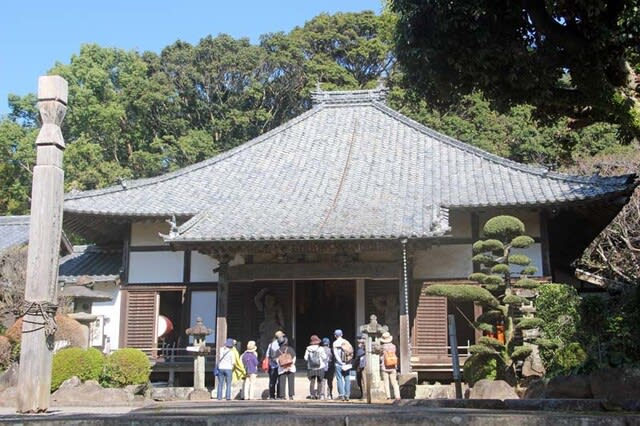

光宗寺へ。

ある方とはつかず離れずの距離で歩いていたが、光宗寺で「お先に」と先に進まれた。

私は、歩いていても急に立ち止まって写真撮ったりする。

なので、お知り合いになった方たちと一緒に歩くことはほとんどない。

お会いしても、皆さん、先へ進まれる。

たいてい独りぼっちで歩く。

湯江川を渡る。

和銅寺へ。

行基が和銅元年(708)に創建したと伝えられている。本尊は十一面観世音菩薩。

何か所かで、地元の歴史愛好家の皆さんの熱心な説明があっていた。ありがとうございました。

和銅寺を後に歩く。

雲仙の山並みが見えてきた。

雲仙が見えたり、見えなかったりしながら歩く。

駅長さんも「雲仙だよ」と。

さらに歩く。

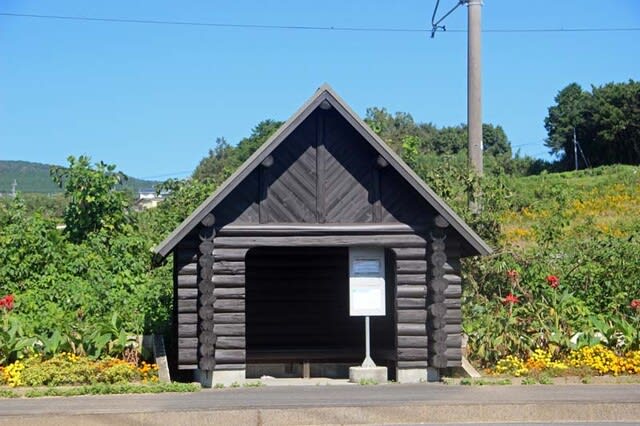

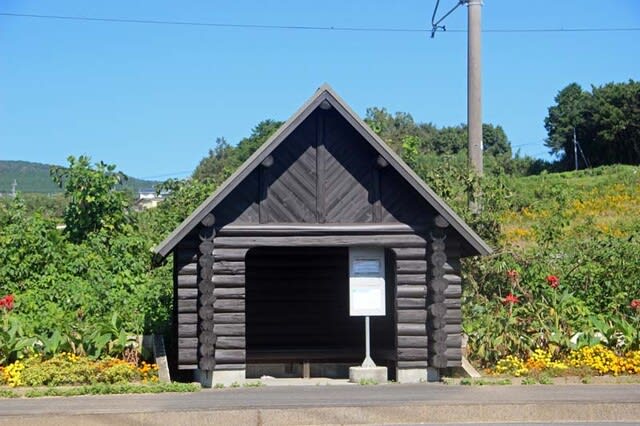

立派なバス停がある。近接する小長井町にはフルーツバス停があって全国的に有名のようだ。

「高来そば」は売り切れ。

コロナでお店を閉めていたが、今日はJR九州ウォーキングがあるので臨時に店を開けたと、ご主人。近々、再開するそうだ。

そぱ湯をいただいた。美味しい。

先へ進む。

道祖神を見逃している。

木に囲まれた道を歩く。少しひんやり。

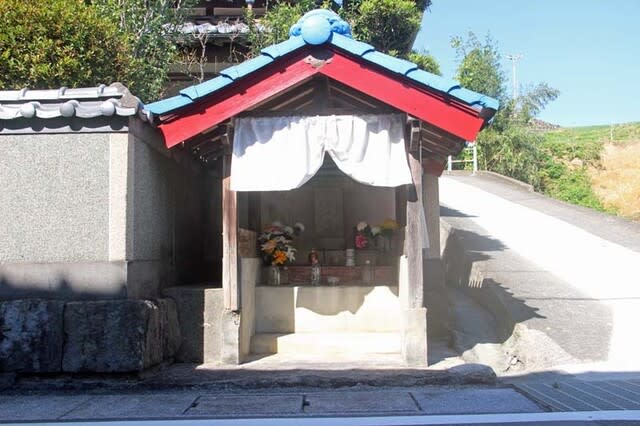

六地蔵。ここでも地元の方の説明があっていた。私は難聴なので申し訳ないと思いつつ遠慮したりする。

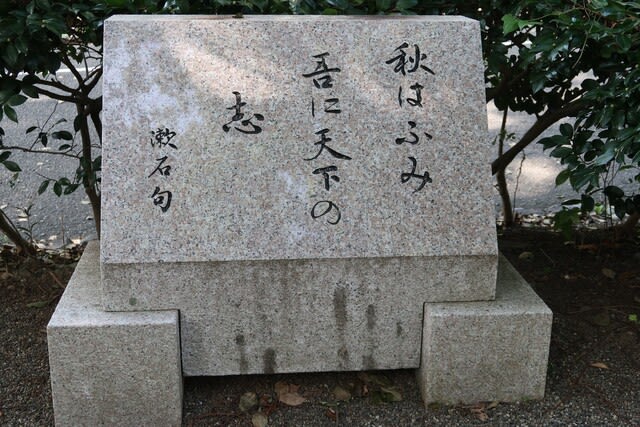

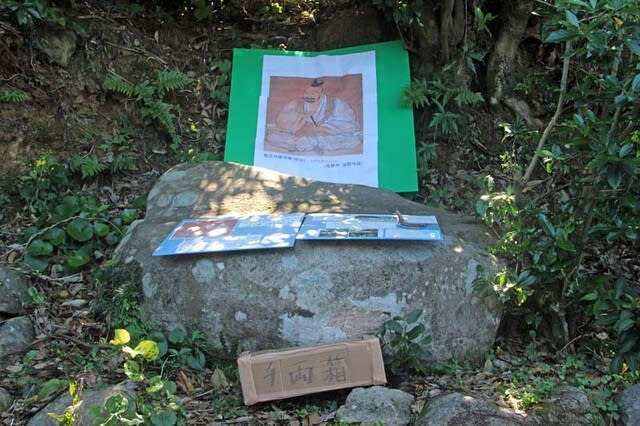

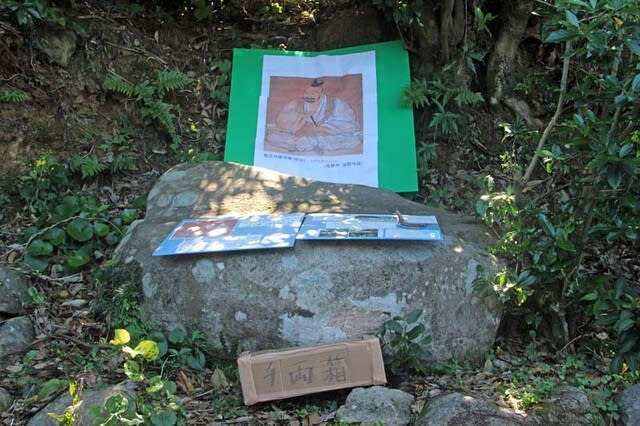

隆信さんの腰かけ石。隆信とは戦国大名・龍造寺隆信のこと。

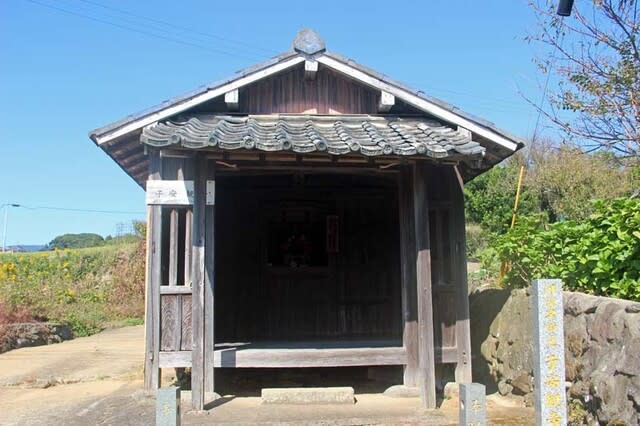

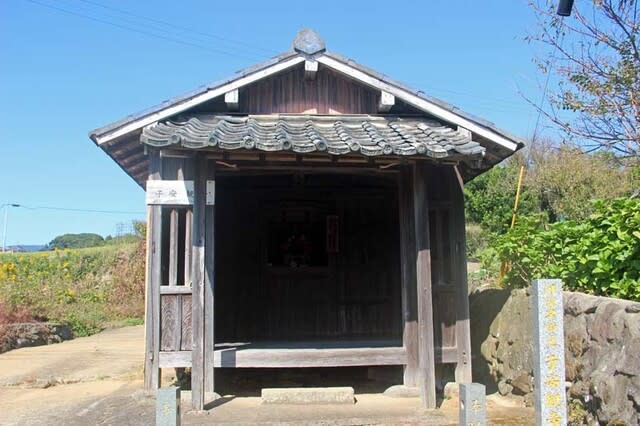

子安観音。

桃木茶屋跡。茶屋周辺では桃の木が全く育たなかったが、この茶屋だけには立派な桃の木に美しい花を咲かせた、と言われている。

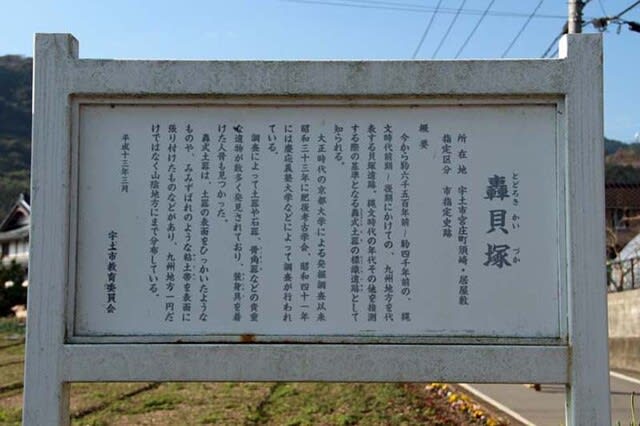

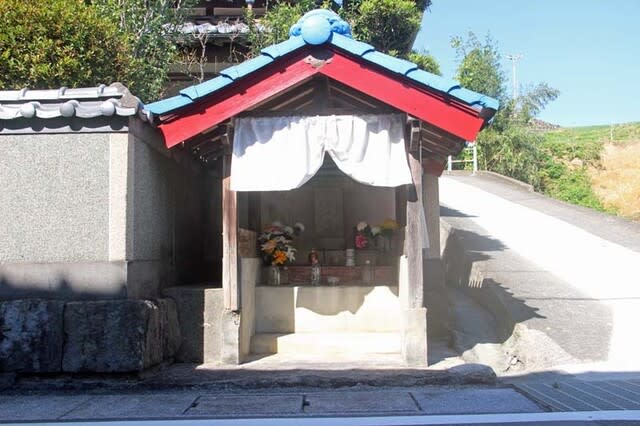

六地蔵が多い。

地域を守る神仏によく出会ってきた。

水準点は、河川や道路、港湾、下水道、鉄道等の正確な高さの値が必要な工事で測量の基準として用いられている。

表示してあるのを見かけたことはなかったような。

何回か坂を上ったり下ったりして今日の終着地、自然干陸地フラワーゾーンへ。

コスモスと雲仙。一瞬圧倒される。

ゴール受付もここ。スタンプを押してもらって散策。

お昼。この景色の中で饅頭3個。満足満足。

再び、コスモスの中へ。

今日は少しもやがかかっているように感じた。

秋晴れのスッキリした天気であれば、雲仙がもっとくっきりと見えるのでなかろうかと思う。

でも、雲仙とコスモスの景観をたっぷり楽しんだ。。

近くのバス停へ。

13時17分の臨時バスに乗る。諫早駅まで20分弱の予定。

諫早駅発13時39分の特急かもめがある。次は14時38分。

駅前のバスセンターに着いて、走る走る。

あれ、駅舎が新しくなっている。

ゆっくり見ている暇はない。

走る走る。3階まで上って、ホームへ下りる。

その時、かもめもホームへ。乗車。

今日のウォーキングを終える。

今日は長崎本線湯江駅(長崎県)。新しいコース。

(今日のマップ)

今日も新鳥栖駅で乗り換え。湯江駅は諫早駅より4つ手前。

湯江駅には特急「かもめ」が臨時停車。ホームに降りたらある方とお会いする。

今日お会いしたある方とは、これで3コース続けてお会いすることに。

ウォーキングで知り合ったお友達とはいろんな形でお会いする。

駅前では、湯江浮立保存会の皆さんが歓迎してくださりました。お年寄りも子供も一緒に参加しています。

受付で轟せんべいをいただいた。

長崎街道多良往還・多良道・諫早街道などと呼ばれる道を歩く。

光宗寺へ。

ある方とはつかず離れずの距離で歩いていたが、光宗寺で「お先に」と先に進まれた。

私は、歩いていても急に立ち止まって写真撮ったりする。

なので、お知り合いになった方たちと一緒に歩くことはほとんどない。

お会いしても、皆さん、先へ進まれる。

たいてい独りぼっちで歩く。

湯江川を渡る。

和銅寺へ。

行基が和銅元年(708)に創建したと伝えられている。本尊は十一面観世音菩薩。

何か所かで、地元の歴史愛好家の皆さんの熱心な説明があっていた。ありがとうございました。

和銅寺を後に歩く。

雲仙の山並みが見えてきた。

雲仙が見えたり、見えなかったりしながら歩く。

駅長さんも「雲仙だよ」と。

さらに歩く。

立派なバス停がある。近接する小長井町にはフルーツバス停があって全国的に有名のようだ。

「高来そば」は売り切れ。

コロナでお店を閉めていたが、今日はJR九州ウォーキングがあるので臨時に店を開けたと、ご主人。近々、再開するそうだ。

そぱ湯をいただいた。美味しい。

先へ進む。

道祖神を見逃している。

木に囲まれた道を歩く。少しひんやり。

六地蔵。ここでも地元の方の説明があっていた。私は難聴なので申し訳ないと思いつつ遠慮したりする。

隆信さんの腰かけ石。隆信とは戦国大名・龍造寺隆信のこと。

子安観音。

桃木茶屋跡。茶屋周辺では桃の木が全く育たなかったが、この茶屋だけには立派な桃の木に美しい花を咲かせた、と言われている。

六地蔵が多い。

地域を守る神仏によく出会ってきた。

水準点は、河川や道路、港湾、下水道、鉄道等の正確な高さの値が必要な工事で測量の基準として用いられている。

表示してあるのを見かけたことはなかったような。

何回か坂を上ったり下ったりして今日の終着地、自然干陸地フラワーゾーンへ。

コスモスと雲仙。一瞬圧倒される。

ゴール受付もここ。スタンプを押してもらって散策。

お昼。この景色の中で饅頭3個。満足満足。

再び、コスモスの中へ。

今日は少しもやがかかっているように感じた。

秋晴れのスッキリした天気であれば、雲仙がもっとくっきりと見えるのでなかろうかと思う。

でも、雲仙とコスモスの景観をたっぷり楽しんだ。。

近くのバス停へ。

13時17分の臨時バスに乗る。諫早駅まで20分弱の予定。

諫早駅発13時39分の特急かもめがある。次は14時38分。

駅前のバスセンターに着いて、走る走る。

あれ、駅舎が新しくなっている。

ゆっくり見ている暇はない。

走る走る。3階まで上って、ホームへ下りる。

その時、かもめもホームへ。乗車。

今日のウォーキングを終える。