2021年10月23日(土)

今日のJR九州ウォーキングは、甘木鉄道基山駅でスタートの受付、歩くのは甘木駅(福岡県朝倉市)から。

スタートの受付を済ませ、甘木鉄道で甘木駅へ向かう。

この時期は、朝倉市にあるキリンビール福岡工場の花園でコスモスが咲き誇り、コスモスフェスタが開かれる。

それに合わせて、甘木鉄道のウォーキングも毎年開催されている。

歩き始める駅は、毎年違う駅が設定されている。2019年は松崎駅が歩き始める駅だった。

ゴールは毎年同じで、キリンビールの最寄り駅・太刀洗駅。

今年は、コスモスフェスタが中止になった。花園にコスモスも咲いていないらしい。

甘木駅に着いて、駅前に出ると、卑弥呼の里の碑がある。

さあ、歩こう。

コロナ禍で経営も厳しいだろう。

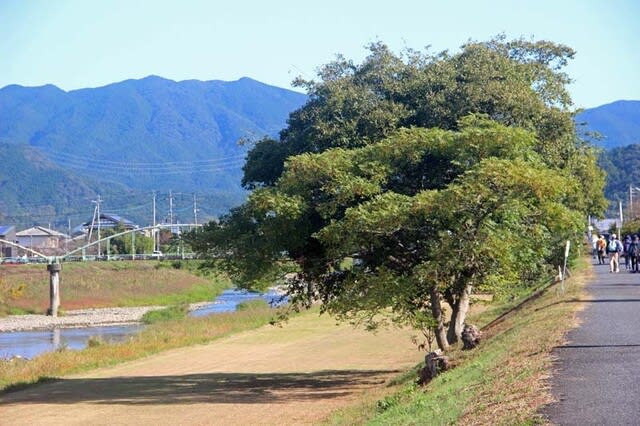

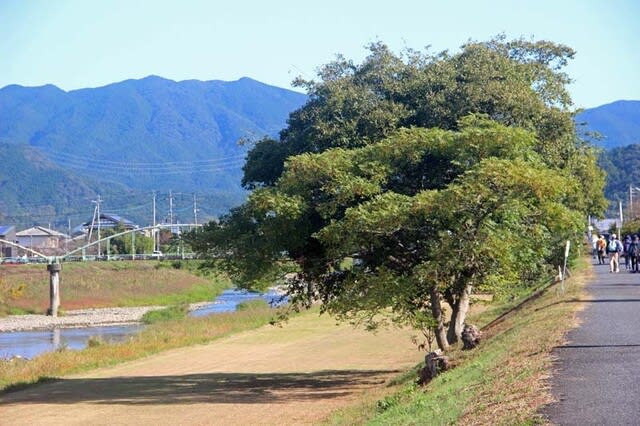

黙々と小石原川沿いを歩く。

左折し橋を渡る。

右折し、黙々と田の中の道を歩く。

コスモスフェスタが中止でも思ったより参加者が多い。

先週と比べると冷え込んできたが、歩いていると暑くなってきた。

左折して少し歩いて「大己貴(おおなむち)神社」へ。

大己貴命は、古事記によるといくつもの名を持つ大国主神の一つの名とされる。

大己貴神社は神功皇后が新羅と戦をするときに、兵が集まりにくかったので、兵が集まるよう社を建てて祈願したと伝えられている。

このことから、最も古い神社の一つとされている。

「大神(おおみわ)神社」と古くから呼ばれていたようだ。

地元の人たちには「オンガサマ」と呼び親しまれている、という。

「大神」を「オンガ」とも言うのだろうか?

拝殿には唐破風の向拝。

社殿・拝殿は江戸時代末期から明治時代初頭の頃の建造物。

田の中の道を引き返す。

まっすぐ歩いて、小石原川に出て右折。

川沿いを歩いて、左折して、先ほどの橋を渡る。

真っすぐ歩く。

右折して、甘木公園の入り口に。

飲料水が配られている。ここまで日の当たるところを歩いて暑かった。助かる。

JR九州ウォーキングではJR九州のジャンパーを着た人たちが要所要所に配置されているが、甘木鉄道のコースではJR九州ジャンパーの姿はない。

代わりに、「甘木鉄道を育てる会」の法被を着た人たちが、多くの場所で案内をされている。

甘木鉄道のコースは毎年違うコースが設定されているが、多くの人が案内されているので安心して歩ける。

案内されている人たちには、若い人たちが多い。

地域活性化にとっても頼もしいのではなかろうか。

甘木公園内を歩く。

公園を出て、朝倉高校辺り。

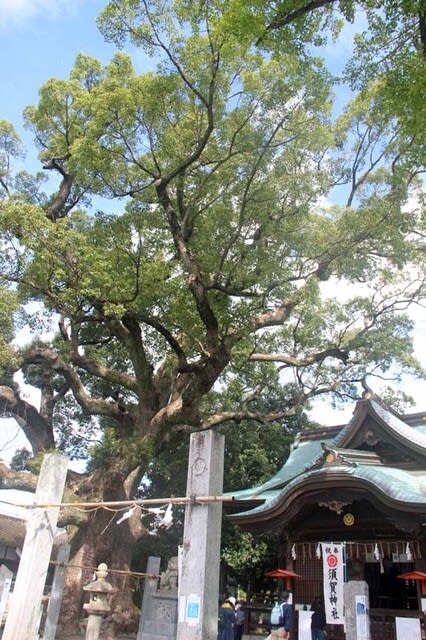

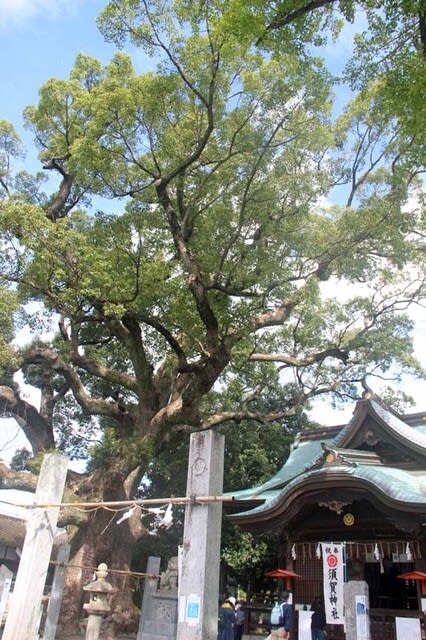

すぐに「須賀神社」。

大樟に、おおっとなる。

高さ28m、周囲13.7m。

拝殿の横に立っているので、ついつい見上げてしまう。

遠くから眺めるよりは、見上げたときの迫力が凄い。

次に向かったのは、「安長寺」。

ここでも、大樟。

高さ31.5m、周囲11.4m。

ここでも、見上げる。圧倒される。見上げ続ける。

須賀神社の大樟が男樟(青樟)、安長寺の大楠が女樟(赤樟)とされ、夫婦むつまじく、夜はフクロウに託して、互いに語り明かすと伝えらるている、という。

安長寺を出て、商店街を歩く。ここではいくつかの空き地で高校生のバザーが開かれている。

その中の一つでパンを買った。作ったのは高校生ではないようだったが。

値段の計算をし、支払いをするところで少し時間がかかっている。

明日は日曜日で人出も多いだろうから、大丈夫かな、など教師でもないのに心配する。

そして、ゴールの甘木駅へ。

デジタルスタンプが5個になって、バッヂを貰った。

駅の窓口に行って「鉄印」。300円。

全国の第三セクターの鉄道会社40社が合同で、昨年の7月から「鉄印帳」発行している。

昨年の7月は、熊本南部の豪雨で肥薩おれんじ鉄道の一部が大きな被害を受け不通となった。

何か支援できるものはと思い、肥薩おれんじ鉄道の八代駅に「鉄印帳」(2200円)を買いに行き、「鉄印」を書いてもらった。

それいらい2つ目。

もうこの歳になると全国の鉄道会社を巡って「鉄印」を集めることは無いけど、機会があれば「鉄印」を収集し、少しでも鉄道会社の支援ができればと思う。

駅前のベンチで、先ほど買ったパンを食べて、ちょうどバイクで通りかかったお巡りさんに道順を聞き「甘木歴史資料館」へ、

甘木の歴史を学ぶ。

興味深かったのは、縄文時代の遺跡から「曽畑式土器」が出土していること。

曽畑式土器は熊本県宇土市の曽畑貝塚から出土したことから名づけられている。

九州山脈の西側から、沖縄本島にかけて、さらに朝鮮半島にも同じような文様の土器が出土していて、縄文時代前期(7千年程前~5千年程前)の人々の交流範囲の広さが分かる土器である。

ここ、甘木でも出土しているんだ。

甘木駅へ戻り、甘鉄クッキーを買って、基山駅へ。

JR九州鹿児島本線に乗り換え。JR九州基山駅ホームより見える甘木鉄道基山駅ホーム。

今年はコスモスを見れなかったなぁと思いつつ、今日のウォーキングを終える。

今日のJR九州ウォーキングは、甘木鉄道基山駅でスタートの受付、歩くのは甘木駅(福岡県朝倉市)から。

スタートの受付を済ませ、甘木鉄道で甘木駅へ向かう。

この時期は、朝倉市にあるキリンビール福岡工場の花園でコスモスが咲き誇り、コスモスフェスタが開かれる。

それに合わせて、甘木鉄道のウォーキングも毎年開催されている。

歩き始める駅は、毎年違う駅が設定されている。2019年は松崎駅が歩き始める駅だった。

ゴールは毎年同じで、キリンビールの最寄り駅・太刀洗駅。

今年は、コスモスフェスタが中止になった。花園にコスモスも咲いていないらしい。

甘木駅に着いて、駅前に出ると、卑弥呼の里の碑がある。

さあ、歩こう。

コロナ禍で経営も厳しいだろう。

黙々と小石原川沿いを歩く。

左折し橋を渡る。

右折し、黙々と田の中の道を歩く。

コスモスフェスタが中止でも思ったより参加者が多い。

先週と比べると冷え込んできたが、歩いていると暑くなってきた。

左折して少し歩いて「大己貴(おおなむち)神社」へ。

大己貴命は、古事記によるといくつもの名を持つ大国主神の一つの名とされる。

大己貴神社は神功皇后が新羅と戦をするときに、兵が集まりにくかったので、兵が集まるよう社を建てて祈願したと伝えられている。

このことから、最も古い神社の一つとされている。

「大神(おおみわ)神社」と古くから呼ばれていたようだ。

地元の人たちには「オンガサマ」と呼び親しまれている、という。

「大神」を「オンガ」とも言うのだろうか?

拝殿には唐破風の向拝。

社殿・拝殿は江戸時代末期から明治時代初頭の頃の建造物。

田の中の道を引き返す。

まっすぐ歩いて、小石原川に出て右折。

川沿いを歩いて、左折して、先ほどの橋を渡る。

真っすぐ歩く。

右折して、甘木公園の入り口に。

飲料水が配られている。ここまで日の当たるところを歩いて暑かった。助かる。

JR九州ウォーキングではJR九州のジャンパーを着た人たちが要所要所に配置されているが、甘木鉄道のコースではJR九州ジャンパーの姿はない。

代わりに、「甘木鉄道を育てる会」の法被を着た人たちが、多くの場所で案内をされている。

甘木鉄道のコースは毎年違うコースが設定されているが、多くの人が案内されているので安心して歩ける。

案内されている人たちには、若い人たちが多い。

地域活性化にとっても頼もしいのではなかろうか。

甘木公園内を歩く。

公園を出て、朝倉高校辺り。

すぐに「須賀神社」。

大樟に、おおっとなる。

高さ28m、周囲13.7m。

拝殿の横に立っているので、ついつい見上げてしまう。

遠くから眺めるよりは、見上げたときの迫力が凄い。

次に向かったのは、「安長寺」。

ここでも、大樟。

高さ31.5m、周囲11.4m。

ここでも、見上げる。圧倒される。見上げ続ける。

須賀神社の大樟が男樟(青樟)、安長寺の大楠が女樟(赤樟)とされ、夫婦むつまじく、夜はフクロウに託して、互いに語り明かすと伝えらるている、という。

安長寺を出て、商店街を歩く。ここではいくつかの空き地で高校生のバザーが開かれている。

その中の一つでパンを買った。作ったのは高校生ではないようだったが。

値段の計算をし、支払いをするところで少し時間がかかっている。

明日は日曜日で人出も多いだろうから、大丈夫かな、など教師でもないのに心配する。

そして、ゴールの甘木駅へ。

デジタルスタンプが5個になって、バッヂを貰った。

駅の窓口に行って「鉄印」。300円。

全国の第三セクターの鉄道会社40社が合同で、昨年の7月から「鉄印帳」発行している。

昨年の7月は、熊本南部の豪雨で肥薩おれんじ鉄道の一部が大きな被害を受け不通となった。

何か支援できるものはと思い、肥薩おれんじ鉄道の八代駅に「鉄印帳」(2200円)を買いに行き、「鉄印」を書いてもらった。

それいらい2つ目。

もうこの歳になると全国の鉄道会社を巡って「鉄印」を集めることは無いけど、機会があれば「鉄印」を収集し、少しでも鉄道会社の支援ができればと思う。

駅前のベンチで、先ほど買ったパンを食べて、ちょうどバイクで通りかかったお巡りさんに道順を聞き「甘木歴史資料館」へ、

甘木の歴史を学ぶ。

興味深かったのは、縄文時代の遺跡から「曽畑式土器」が出土していること。

曽畑式土器は熊本県宇土市の曽畑貝塚から出土したことから名づけられている。

九州山脈の西側から、沖縄本島にかけて、さらに朝鮮半島にも同じような文様の土器が出土していて、縄文時代前期(7千年程前~5千年程前)の人々の交流範囲の広さが分かる土器である。

ここ、甘木でも出土しているんだ。

甘木駅へ戻り、甘鉄クッキーを買って、基山駅へ。

JR九州鹿児島本線に乗り換え。JR九州基山駅ホームより見える甘木鉄道基山駅ホーム。

今年はコスモスを見れなかったなぁと思いつつ、今日のウォーキングを終える。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます