2021年10月16日(土)

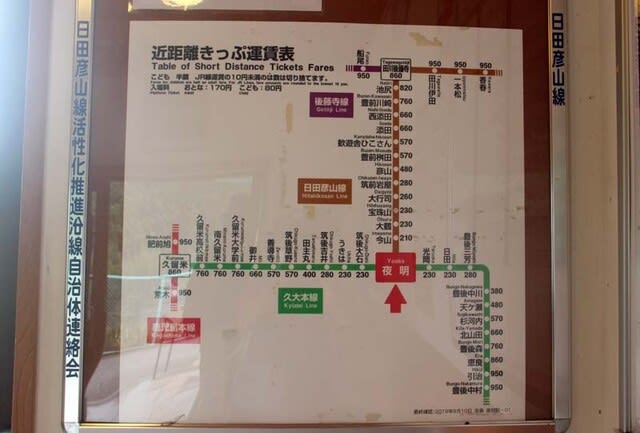

今日は、久大本線と日田彦山線の夜明駅(大分県日田市)

久留米駅から久大本線を大分へと向かい、福岡県側の最後の駅・筑後大石駅から短いトンネルを5つほど抜けて大分県側の最初の駅・夜明駅に着いた。

夜明駅は、久大本線と日田彦山線(城野駅(北九州市小倉南区)~夜明駅)とが接続している。

2017(平成30)年、日田彦山線は九州北部豪雨で被災し一部不通となった。

沿線自治体とJR九州の検討の結果、添田~夜明間は線路での復旧を断念し、BRT(バス・ラビット・トランジェット)で復旧することが決まっている。

スタートしてすぐに久大本線の鉄橋の下をくぐる。

そしてすぐに、廃線となった日田彦山線の踏切を渡る。

お寺の鐘を見ながら進む。

日田彦山線の橋は撤去されている。

右手、土手の上は日田彦山線の線路。

保育園の塀に駅長さん。

筑後川支流の大肥川沿いを歩く。日田彦山線の線路も見える。

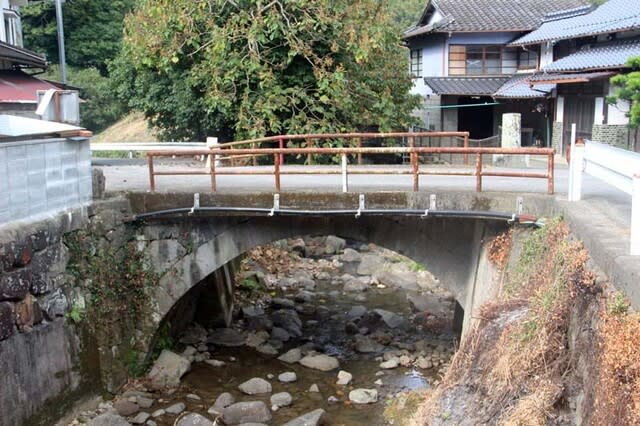

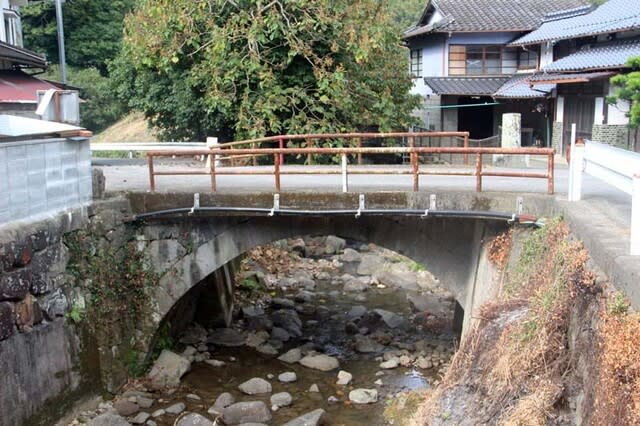

大肥川の支流、小月橋。1848(嘉永2)年、肥後の石工・岩永大蔵によって造られている。

大肥川を少し外れて歩く。

日田彦山線の踏切を渡る。この後も何度か踏切を渡るのだが、その度になんか寂しくなってくる。

夜明駅の隣駅・今山駅。もう、列車が停車することは無い。

先へと進もう。

警報機が鳴らない踏切を渡る。

遮断機の棒は外されている。

さらに進もう。

老松酒造では、酒蔵見学と酒類の販売は中止されていた。代わりに仕込水を飲めるように配慮されていた。

老松酒造で。雰囲気のあるところで、この次の機会にはゆっくり見学させてもらおう。

実り秋の中を歩く。

山を見上げると悲しい現実も。

メダカの養殖場。

日田は林業の町でもある。

甲子園、夏の高校野球は各県1校が出場するが、そうでない時代があった。熊本県は大分県との中九州大会(各県2校出場)で優勝しないと甲子園には出られなかった。

その頃は、大分県の方が強く、熊本県の高校が甲子園に行く機会は少なかった。

「日田林工は強かったなあ。」そんなことを思い出しながら歩く。

田んぼも様々。

澄んだ水を眺めながら歩くと気持ちがいい。

農産物販売所「沙羅」の前でお昼。

折り返し。橋の上から大鶴駅付近。ここの線路はもう撤去されている。

車が往来する大きな道を歩く。

線路沿いに車に便利な道ができると鉄道の利用者は減り、鉄道の経営が難しくなる。

廃止になった区間は代行バスが走っている。

先へと歩き、井上酒造へ。

「角の井」を試飲させてもらった。

井上酒造の建物には、「清渓文庫」の看板もかかげてある。

大正から昭和にかけて日本銀行総裁や大蔵大臣を歴任した「井上準之助」の生家。

遺品等が展示してあるらしいけど、先を急いだ。

道路を整備するときに残したんでしょうね。

道路から少し入って、ももは工房へ。。

野菜あられを買った。ビールのつまみに良さそうだけど、帰りの行程でその機会はなかった

ももは工房のところの大肥川。後は、駅へ戻るのみ。どれくらいの時間がかかるだろうか?

飛ばしすぎはいかんよ。

行きに寄った今山駅が見える。

大肥川沿いで。過去にも大きな災害があったのだろう、と思う。

先へと歩く。

JR代行バスが通り過ぎていく。

ゴール夜明駅へ。10分近く前に久留米行きの列車は出ていた。次は約1時間後。ゆっくりしよう。

夜明の鐘。

1878(明治8)年に開校した夜明小学校に1922(大正11)年に寄贈された鐘で、2010(平成23)年に閉校となった時、駅の広場に移転されている。

右側が日田彦山線の列車が発着するホーム。線路は草で覆われている。

隣駅、今山駅には行ってきた。

ホームでは近所かな?小さい子供が母親と遊んでいた。

豪雨から4年過ぎ、線路の上を走っている列車を見たことがない沿線の子も増えてくる。

そして、BRTが走り出すと、それが子供の思い出になる。

代行バスの夜明駅バス停は、少し高台にある駅から階段を降りたところにある。

ようやく、久留米駅行きの列車が来た。

今日のウォーキングを終える。

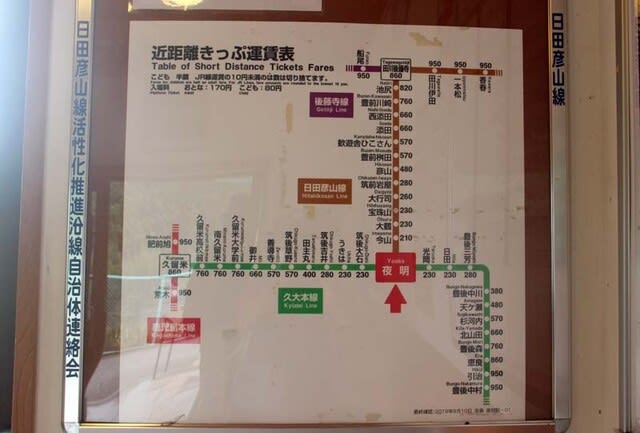

今日は、久大本線と日田彦山線の夜明駅(大分県日田市)

久留米駅から久大本線を大分へと向かい、福岡県側の最後の駅・筑後大石駅から短いトンネルを5つほど抜けて大分県側の最初の駅・夜明駅に着いた。

夜明駅は、久大本線と日田彦山線(城野駅(北九州市小倉南区)~夜明駅)とが接続している。

2017(平成30)年、日田彦山線は九州北部豪雨で被災し一部不通となった。

沿線自治体とJR九州の検討の結果、添田~夜明間は線路での復旧を断念し、BRT(バス・ラビット・トランジェット)で復旧することが決まっている。

スタートしてすぐに久大本線の鉄橋の下をくぐる。

そしてすぐに、廃線となった日田彦山線の踏切を渡る。

お寺の鐘を見ながら進む。

日田彦山線の橋は撤去されている。

右手、土手の上は日田彦山線の線路。

保育園の塀に駅長さん。

筑後川支流の大肥川沿いを歩く。日田彦山線の線路も見える。

大肥川の支流、小月橋。1848(嘉永2)年、肥後の石工・岩永大蔵によって造られている。

大肥川を少し外れて歩く。

日田彦山線の踏切を渡る。この後も何度か踏切を渡るのだが、その度になんか寂しくなってくる。

夜明駅の隣駅・今山駅。もう、列車が停車することは無い。

先へと進もう。

警報機が鳴らない踏切を渡る。

遮断機の棒は外されている。

さらに進もう。

老松酒造では、酒蔵見学と酒類の販売は中止されていた。代わりに仕込水を飲めるように配慮されていた。

老松酒造で。雰囲気のあるところで、この次の機会にはゆっくり見学させてもらおう。

実り秋の中を歩く。

山を見上げると悲しい現実も。

メダカの養殖場。

日田は林業の町でもある。

甲子園、夏の高校野球は各県1校が出場するが、そうでない時代があった。熊本県は大分県との中九州大会(各県2校出場)で優勝しないと甲子園には出られなかった。

その頃は、大分県の方が強く、熊本県の高校が甲子園に行く機会は少なかった。

「日田林工は強かったなあ。」そんなことを思い出しながら歩く。

田んぼも様々。

澄んだ水を眺めながら歩くと気持ちがいい。

農産物販売所「沙羅」の前でお昼。

折り返し。橋の上から大鶴駅付近。ここの線路はもう撤去されている。

車が往来する大きな道を歩く。

線路沿いに車に便利な道ができると鉄道の利用者は減り、鉄道の経営が難しくなる。

廃止になった区間は代行バスが走っている。

先へと歩き、井上酒造へ。

「角の井」を試飲させてもらった。

井上酒造の建物には、「清渓文庫」の看板もかかげてある。

大正から昭和にかけて日本銀行総裁や大蔵大臣を歴任した「井上準之助」の生家。

遺品等が展示してあるらしいけど、先を急いだ。

道路を整備するときに残したんでしょうね。

道路から少し入って、ももは工房へ。。

野菜あられを買った。ビールのつまみに良さそうだけど、帰りの行程でその機会はなかった

ももは工房のところの大肥川。後は、駅へ戻るのみ。どれくらいの時間がかかるだろうか?

飛ばしすぎはいかんよ。

行きに寄った今山駅が見える。

大肥川沿いで。過去にも大きな災害があったのだろう、と思う。

先へと歩く。

JR代行バスが通り過ぎていく。

ゴール夜明駅へ。10分近く前に久留米行きの列車は出ていた。次は約1時間後。ゆっくりしよう。

夜明の鐘。

1878(明治8)年に開校した夜明小学校に1922(大正11)年に寄贈された鐘で、2010(平成23)年に閉校となった時、駅の広場に移転されている。

右側が日田彦山線の列車が発着するホーム。線路は草で覆われている。

隣駅、今山駅には行ってきた。

ホームでは近所かな?小さい子供が母親と遊んでいた。

豪雨から4年過ぎ、線路の上を走っている列車を見たことがない沿線の子も増えてくる。

そして、BRTが走り出すと、それが子供の思い出になる。

代行バスの夜明駅バス停は、少し高台にある駅から階段を降りたところにある。

ようやく、久留米駅行きの列車が来た。

今日のウォーキングを終える。