2020年9月29日(火)

大相撲秋場所で優勝し、大関に昇進した正代関の出身地は熊本県宇土市。

熊本市の南に天草へ向かって宇土半島が突き出ている。半島の北側は有明海で南側は八代海が広がる。宇土市は半島の付け根から有明海側にあり、熊本市に隣接している。

織田信長の死後、豊臣秀吉は九州全域に影響力を広げていた島津勢と戦い、勝利し、肥後の北半分を加藤清正、南半分を小西行長に支配させた。小西行長は宇土に城を築き拠点とした。

宇土市には、縄文時代の「曽畑貝塚(そばたかいづか)」がある。

曽畑貝塚は[草創期][早期]【前期】[中期][後期][晩期]と区分される縄文時代の前期から後期への遺跡で、約5500年前に使われていたと思われる土器には「曽畑式土器」の名がつけられている。

縄文土器は、地域、年代、地域、作り方、デザインなどで一くくりできるものを「〇〇土器」と称される。それらを纏めて編年表がつくられる。「〇〇土器」という名前は、最初に見つかった遺跡の名前が付けられることが多い。その遺跡は「標識遺跡」よばれている。曽畑貝塚はそのような標識遺跡の一つである。

『縄文土器ガイドブック』(井口直司著、新泉社、2013年)には、縄文土器の、地域による違い、時代による違い、などについて詳しく記されている。

冒頭の口絵ではカラーで草創期から晩期まで各地で出土した代表的な32の縄文土器が紹介してあり、目を奪われる。その中で口絵3「曽畑式土器」(縄文前期)、口絵4「阿高系式土器」(縄文中期)は、熊本の縄文遺跡の名がつけられた土器である。

JR九州宇土駅東口から国道3号線に出て、右、八代方面へ。すぐに左折、3号線松橋バイパスを歩く。

駅から30分程、左手にレストラン「洋食亭」の看板が見える。看板の手前から「洋食亭」の駐車場の方へ。

(洋食亭の手前から左へ入る)

(曽畑貝塚への矢印がある)

(あ、あそこだとわかる)

50m程のところに「曽畑貝塚」の標柱が建っている。

(標柱)

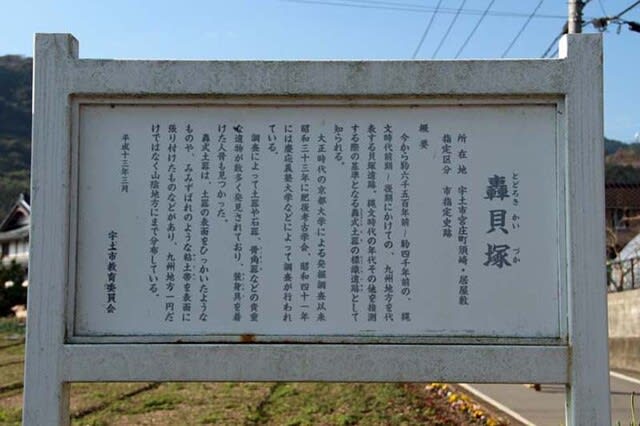

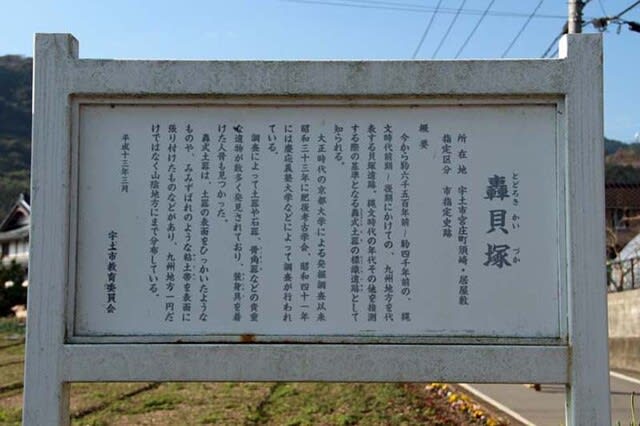

(説明板)

(貝塚のすぐそば木原山)

(熊本市西部にある金峰山の山並み)

(有明海の先、雲仙の山並み)

曽畑式土器は、棒のようなもので整然と規則的に線を引き、配列された構図が基本で、線が土器全体につけられている。粘土の中に多量の滑石を含んでいる。

「櫛目文式土器」とよばれる中国や朝鮮半島の土器と類似されているのが注目されている。

1923(大正12)年の発掘調査では、カキ、ハマグリ、サルボウ、アカガイなどの貝層が見つかった。

五体分の人骨、磨製石器、打製石斧、敲石、石皿、などの石器。曽畑式土器のほか轟式土器、阿高式土器などの土器も出土した。

1974(昭和49)年、国道3号線松橋バイパスの建設にあたり、貝塚周辺の調査が行われた。縄文前期、後期の層からドングリの貯蔵穴62基やカゴが発見された。今は、この場所の上に松橋バイパスが建設され盛んに車が往来している。

曽畑式土器は、有明海はもちろん、八代海沿い、玄界灘沿い、長崎県、佐賀県、鹿児島県、熊本県など九州山脈の西側を中心に分布している。鹿児島より南は奄美・沖縄まで広がっている。

宇土市には、曽畑貝塚の西、より有明海に近いところに轟貝塚がある。『縄文土器ガイドブック』本文の中にある「表2 縄文土器編年表概略図」では、九州の前期欄には「曽畑式土器」とともに「轟式土器」が記されている。

轟貝塚も前期から続いている遺跡である。近くには轟水源がある。轟水源は,現在まで使用されている上水道として300年以上続く日本最古の轟泉水道の水源である。

(轟貝塚 2020.2.1 JR九州ウォーキングにて)

(轟貝塚 2020.2.1 JR九州ウォーキングにて)

(轟貝塚 2020.2.1 JR九州ウォーキングにて)

(轟水源 2020.2.1 JR九州ウォーキングにて)

轟式土器は、貝殻で引っ掻いたような文様が特徴で、時代の移り変りと共に変化し、轟A式・B式・C式・D式と区別されている。轟式土器も曽畑式土器とほぼ同じ分布をしていて、約6千年前から九州の西側、奄美・沖縄に住む人々が交流していたことがわかる。

私たちの祖先は、アフリカから東南アジアを経て、3万8千年程前に中国の陸地から朝鮮半島へ、そして対馬を経て九州へ、3万5千年程前に台湾から沖縄へそして南の島々を伝って九州へと渡ってきた。

3万年以上前に南の島々を渡ってきた人たちがいるということは、6千年前に九州に住む人たちと沖縄の人たちとの交流があっても驚きではない。

「〇〇土器」と名付けられても、〇〇は発見された遺跡名で、最初に作られたのは他の遺跡かもしれないし、標識遺跡である〇〇遺跡かもしれない。

どこの遺跡かわからないけど、例えば、曽畑式土器は東南アジアから陸路を伝って来た人を祖先に持つ人たちの集団、轟式土器は島々を渡ってきた人を祖先に持つ人たちの集団が作り始めたかも知れない。

定住生活が始まり、土器を作ることが始まり、交流も始まり、それぞれの土器を前にして、先祖から伝わる話をしているうちにお互いに先祖は同じようなところに住んでいたことが分かって、ハグをしたかも知れない。

などなど、素人考えで一人居酒屋談義をするのも縄文を旅で知る楽しみだ。

この日は、お昼前から暑くなった。曽畑貝塚の標柱と貯蔵穴の上にある松橋バイパスとに挟まれた洋食亭でお昼。いただいた黒毛和牛ステーキ御膳で行きの疲れも飛び、次への元気をもらう。

曽畑貝塚から歩いて宇土市立図書館へ。途中、寄り道したので所要時間はわからないけど、JR宇土駅からだと20分程歩いたところにある。

宇土市立図書館の郷土資料室に曽畑式土器は展示してあった。轟式土器は見かけなかった。

(宇土市立図書館)

(郷土資料室)

(曽畑式土器)

1966(昭和41)年、轟貝塚で発掘された石笛が展示してある。

(轟貝塚から出土の石笛)

図書館の近くには宇土市役所があり、正代関の優勝で盛り上がっていた。30日には大関昇進も決まったので、もっと盛り上がっているだろう。

(宇土市役所仮設庁舎 4年前の熊本地震で使えなくなり仮設庁舎で業務されている)

宇土市で開催されたJR九州ウォーキングに参加した時のブログはこちら。宇土のあちこち歩きました。宇土いいところです。

2017年4月15日(土)「蒼土窯」に会う【JR九州網田駅 鉄卓のフォト・ウォーク2017-3】

2020年2月1日(土)「轟水源・貝塚」に会う【JR九州宇土駅 鉄卓のフォト・ウォーク2020-1】

参考本

『縄文土器ガイドブック』(井口直司著、新泉社、2013年)

『豊饒の海の縄文文化・曽畑貝塚』(木崎康弘著、新泉社、2004年)

『新・熊本の歴史1』(「新・熊本の歴史」編集委員会編、熊本日日新聞社、1978年)

『サピエンス日本上陸』(海部陽介著、講談社、2020年)

『DNAでたどる日本人10万年の旅』(崎谷満著、昭和堂、2008年)

大相撲秋場所で優勝し、大関に昇進した正代関の出身地は熊本県宇土市。

熊本市の南に天草へ向かって宇土半島が突き出ている。半島の北側は有明海で南側は八代海が広がる。宇土市は半島の付け根から有明海側にあり、熊本市に隣接している。

織田信長の死後、豊臣秀吉は九州全域に影響力を広げていた島津勢と戦い、勝利し、肥後の北半分を加藤清正、南半分を小西行長に支配させた。小西行長は宇土に城を築き拠点とした。

宇土市には、縄文時代の「曽畑貝塚(そばたかいづか)」がある。

曽畑貝塚は[草創期][早期]【前期】[中期][後期][晩期]と区分される縄文時代の前期から後期への遺跡で、約5500年前に使われていたと思われる土器には「曽畑式土器」の名がつけられている。

縄文土器は、地域、年代、地域、作り方、デザインなどで一くくりできるものを「〇〇土器」と称される。それらを纏めて編年表がつくられる。「〇〇土器」という名前は、最初に見つかった遺跡の名前が付けられることが多い。その遺跡は「標識遺跡」よばれている。曽畑貝塚はそのような標識遺跡の一つである。

『縄文土器ガイドブック』(井口直司著、新泉社、2013年)には、縄文土器の、地域による違い、時代による違い、などについて詳しく記されている。

冒頭の口絵ではカラーで草創期から晩期まで各地で出土した代表的な32の縄文土器が紹介してあり、目を奪われる。その中で口絵3「曽畑式土器」(縄文前期)、口絵4「阿高系式土器」(縄文中期)は、熊本の縄文遺跡の名がつけられた土器である。

JR九州宇土駅東口から国道3号線に出て、右、八代方面へ。すぐに左折、3号線松橋バイパスを歩く。

駅から30分程、左手にレストラン「洋食亭」の看板が見える。看板の手前から「洋食亭」の駐車場の方へ。

(洋食亭の手前から左へ入る)

(曽畑貝塚への矢印がある)

(あ、あそこだとわかる)

50m程のところに「曽畑貝塚」の標柱が建っている。

(標柱)

(説明板)

(貝塚のすぐそば木原山)

(熊本市西部にある金峰山の山並み)

(有明海の先、雲仙の山並み)

曽畑式土器は、棒のようなもので整然と規則的に線を引き、配列された構図が基本で、線が土器全体につけられている。粘土の中に多量の滑石を含んでいる。

「櫛目文式土器」とよばれる中国や朝鮮半島の土器と類似されているのが注目されている。

1923(大正12)年の発掘調査では、カキ、ハマグリ、サルボウ、アカガイなどの貝層が見つかった。

五体分の人骨、磨製石器、打製石斧、敲石、石皿、などの石器。曽畑式土器のほか轟式土器、阿高式土器などの土器も出土した。

1974(昭和49)年、国道3号線松橋バイパスの建設にあたり、貝塚周辺の調査が行われた。縄文前期、後期の層からドングリの貯蔵穴62基やカゴが発見された。今は、この場所の上に松橋バイパスが建設され盛んに車が往来している。

曽畑式土器は、有明海はもちろん、八代海沿い、玄界灘沿い、長崎県、佐賀県、鹿児島県、熊本県など九州山脈の西側を中心に分布している。鹿児島より南は奄美・沖縄まで広がっている。

宇土市には、曽畑貝塚の西、より有明海に近いところに轟貝塚がある。『縄文土器ガイドブック』本文の中にある「表2 縄文土器編年表概略図」では、九州の前期欄には「曽畑式土器」とともに「轟式土器」が記されている。

轟貝塚も前期から続いている遺跡である。近くには轟水源がある。轟水源は,現在まで使用されている上水道として300年以上続く日本最古の轟泉水道の水源である。

(轟貝塚 2020.2.1 JR九州ウォーキングにて)

(轟貝塚 2020.2.1 JR九州ウォーキングにて)

(轟貝塚 2020.2.1 JR九州ウォーキングにて)

(轟水源 2020.2.1 JR九州ウォーキングにて)

轟式土器は、貝殻で引っ掻いたような文様が特徴で、時代の移り変りと共に変化し、轟A式・B式・C式・D式と区別されている。轟式土器も曽畑式土器とほぼ同じ分布をしていて、約6千年前から九州の西側、奄美・沖縄に住む人々が交流していたことがわかる。

私たちの祖先は、アフリカから東南アジアを経て、3万8千年程前に中国の陸地から朝鮮半島へ、そして対馬を経て九州へ、3万5千年程前に台湾から沖縄へそして南の島々を伝って九州へと渡ってきた。

3万年以上前に南の島々を渡ってきた人たちがいるということは、6千年前に九州に住む人たちと沖縄の人たちとの交流があっても驚きではない。

「〇〇土器」と名付けられても、〇〇は発見された遺跡名で、最初に作られたのは他の遺跡かもしれないし、標識遺跡である〇〇遺跡かもしれない。

どこの遺跡かわからないけど、例えば、曽畑式土器は東南アジアから陸路を伝って来た人を祖先に持つ人たちの集団、轟式土器は島々を渡ってきた人を祖先に持つ人たちの集団が作り始めたかも知れない。

定住生活が始まり、土器を作ることが始まり、交流も始まり、それぞれの土器を前にして、先祖から伝わる話をしているうちにお互いに先祖は同じようなところに住んでいたことが分かって、ハグをしたかも知れない。

などなど、素人考えで一人居酒屋談義をするのも縄文を旅で知る楽しみだ。

この日は、お昼前から暑くなった。曽畑貝塚の標柱と貯蔵穴の上にある松橋バイパスとに挟まれた洋食亭でお昼。いただいた黒毛和牛ステーキ御膳で行きの疲れも飛び、次への元気をもらう。

曽畑貝塚から歩いて宇土市立図書館へ。途中、寄り道したので所要時間はわからないけど、JR宇土駅からだと20分程歩いたところにある。

宇土市立図書館の郷土資料室に曽畑式土器は展示してあった。轟式土器は見かけなかった。

(宇土市立図書館)

(郷土資料室)

(曽畑式土器)

1966(昭和41)年、轟貝塚で発掘された石笛が展示してある。

(轟貝塚から出土の石笛)

図書館の近くには宇土市役所があり、正代関の優勝で盛り上がっていた。30日には大関昇進も決まったので、もっと盛り上がっているだろう。

(宇土市役所仮設庁舎 4年前の熊本地震で使えなくなり仮設庁舎で業務されている)

宇土市で開催されたJR九州ウォーキングに参加した時のブログはこちら。宇土のあちこち歩きました。宇土いいところです。

2017年4月15日(土)「蒼土窯」に会う【JR九州網田駅 鉄卓のフォト・ウォーク2017-3】

2020年2月1日(土)「轟水源・貝塚」に会う【JR九州宇土駅 鉄卓のフォト・ウォーク2020-1】

参考本

『縄文土器ガイドブック』(井口直司著、新泉社、2013年)

『豊饒の海の縄文文化・曽畑貝塚』(木崎康弘著、新泉社、2004年)

『新・熊本の歴史1』(「新・熊本の歴史」編集委員会編、熊本日日新聞社、1978年)

『サピエンス日本上陸』(海部陽介著、講談社、2020年)

『DNAでたどる日本人10万年の旅』(崎谷満著、昭和堂、2008年)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます