⇒最初にクリックお願いします

⇒最初にクリックお願いします

2014年11月16日の県知事選の開票が行われた午後8時すぎ、仲井真弘多陣営の幹部は当確に翁長氏の名前が出た瞬間「マスコミにやられた」と呟(つぶや)いたという。

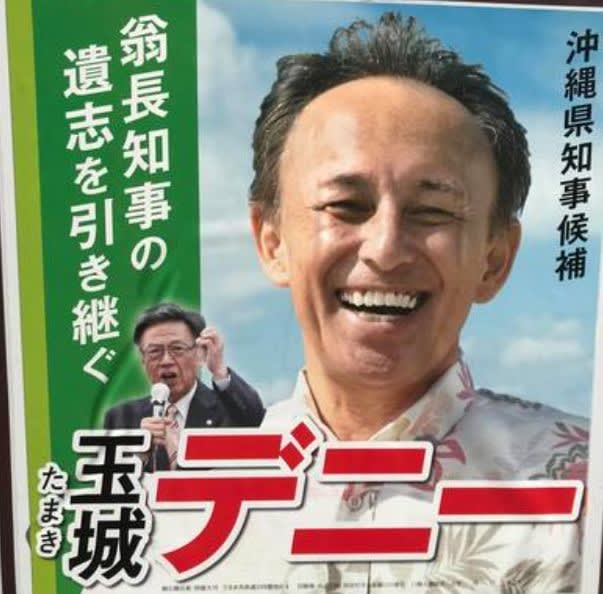

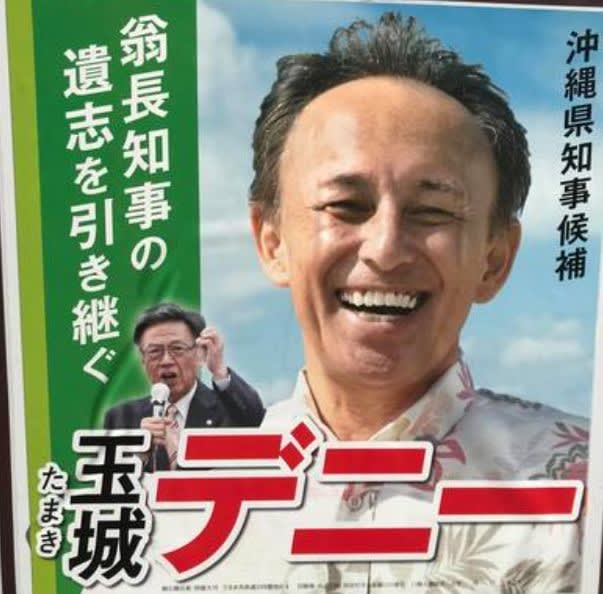

翁長知事の急死に伴い2018年に行われた県知事選は、翁長知事の「遺志を引き継ぐ」を旗印にした玉城デニー氏と佐喜眞元宜野湾市長の対決となった。

では、玉城デニー氏は前知事選同様マスコミの支援で勝利したのか。

デニー知事は故翁長知事の「亡霊」に担がれて当選した。

⇒最初にクリックお願いします

⇒最初にクリックお願いします2014年11月16日の県知事選の開票が行われた午後8時すぎ、仲井真弘多陣営の幹部は当確に翁長氏の名前が出た瞬間「マスコミにやられた」と呟(つぶや)いたという。

翁長知事の急死に伴い2018年に行われた県知事選は、翁長知事の「遺志を引き継ぐ」を旗印にした玉城デニー氏と佐喜眞元宜野湾市長の対決となった。

では、玉城デニー氏は前知事選同様マスコミの支援で勝利したのか。

デニー知事は故翁長知事の「亡霊」に担がれて当選した。

⇒最初にクリックお願いします

⇒最初にクリックお願いします

■沖縄2紙のオスプレイ試乗拒否は県民の知る権利の拒否

戦前、大本営発表が国民の知る権利を奪ったと言われる。 だが実際は大本営発表に更に輪をかけて国民の知る権利を徹底的に奪った張本人は、他でもない朝日新聞を筆頭にした新聞報道である。

沖縄メディアが撒き散らしたオスプレイに関するガセネタにより「沖縄の民意」が作られていく状況を当日記は再三批判してきた。

ところが筆者以外にも、沖縄メディアの捏造報道に切歯扼腕する人物がいた。

在野の沖縄現代史の研究家・橋本勇気氏から「オスプレイ報道の真実」に関する貴重なレポートを入手した。

橋本氏は沖縄メディアにより県民が情報を遮断されている「オスプレイの真実」について、約2年前に遡って作成したレポートを筆者に送ってきた。

橋本氏は沖縄メディアが県民の知る権利を踏みにじったことを怒っているのだ。

本来なら沖縄2紙に投稿し、全ての県民に知って欲しい内容だが、沖縄2紙の「社の方針に合わない」記事が掲載される見込みは皆無に等しい。

仮に掲載されても彼らの都合のいいように内容を歪曲され真実が隠蔽される恐れがある。

そこで県内では比較的読者の多い拙ブログ(毎日のアクセス平均2万人)に掲載して欲しいとアプローチしてきたのだ。

橋本氏はこのレポートが、結果的に沖縄メディアを批判したり、日本政府の煮え切らない対応を批判するような内容になっているが、これは彼が愛する沖縄の将来を考え、日米安全保障の歴史的資料として書き綴った記録であり、それ以外の目的はないとのことである。

本日より3回に分けて沖縄現代史研究家・橋本勇気氏著「オスプレイ沖縄配備の真実」を掲載するが、その予備知識として次の関連資料に目を通しておくことをお勧めする。

③2012年9月30日付沖縄タイムスの記事

本紙搭乗せず 「同機種安全と発信の恐れ」

沖縄タイムス社は20日までに、防衛省が27日に山口県岩国市の米海兵隊岩国航空機で予定していいるオスプレイの体験搭乗に参加しないことを決めた。 本紙記者が試乗することによって県民に同機が安全だという根拠のない情報を発信する恐れがあることなどが理由。 防衛省は沖縄の県政記者クラブに5席分を割り当て、登場希望者を募っている。 21日が締め切り。 マスコミに案内されているのは27日で、搭乗終了後、防衛省が記者にアンケートを実施する。

武富和彦沖縄タイムス編集局長の話 墜落事故が相次ぎ、危険性が指摘されるオスプレイに乗っても、安全性について判断を下すことができない。 本紙記者が試乗することで「オスプレイは安全」という根拠のない情報が県民や読者に発信されるおそれがあるため、搭乗は見送った。(2012年9月30日付沖縄タイムス)

以下は橋本勇気氏のレポートの第一回です。(3回で完結)

★

オスプレイの見学会をめぐる

沖縄の報道とその真実

橋本勇気(沖縄現代史研究家)

2013年2月15日の朝、在沖海兵隊の幹部は、難しい決断に迫られていた。彼らは12名のMV-22オスプレイの一般見学会の実行委員を組織し、2週間に一度集まりを持っていた。

難しい決断とは、予想外に多くの見学者の応募があり、その対応をどうするかであった。

見学者は、実際にオスプレイの機内に入ってパイロットや乗員に直接質問し、ブリーフィングや資料を受け取ることができる。このきめ細かな対応がうけたのか開催を発表してからわずか2日間で応募者は定員の2倍に迫る582名に上った。しかも、締め切りまで六日間も残して、応募者は増える一方である。

問題は定員が300人分しかないということにあった。

見学者を既に案内した300名に限定するか、それとも枠を拡大すべきか。 会議に参加した実行委員全員の意見を聞いたうえで、海兵隊は予定どおり先着300名に絞った。 それ以外の応募者には、6月8・9日に開催(悪天候の場合、次の週末である15・16日に実施)予定の普天間フライトラインフェアへ招待するなどの代替案で対応することにした。 なぜなら、実行委員たちはこの飛行機を見学希望者の全員に見せることに非常な誇りを持っていたからだ。しかしながら、応募者の数は、さらに増え続け、数千人まで膨れ上る可能性があった。 結局、海兵隊は、丁寧な説明や案内が可能な300名の案を選択した。そして締め切りをその日の正午前に繰り上げた。

もう一つ、驚いたことがあった。それは、地元メディアやプロ市民など反基地運動の関係者からの非難だった。これらの組織や団体は米軍の説明には透明性が足らないという批判を繰り返してきた。

日本の国立大学を辞職して2009年に着任したロバート・エルドリッヂ博士は、その透明性を高めるため、あるイベントを提案した。それは2012年の夏に沖縄の親子に向けた一般見学であった。エルドリッヂ博士は当時飛行機の見学や海兵隊の隊員たちとの交流ほど米軍の透明性を高めるものは無いと考えていた。

ところが、地元のメディアは記事や論評そして「読者からの意見」等の常套手段で、オスプレイのファミリーデーの開催に勝手な解釈で難癖をつけてきた。発案した当人であり、その実行委員の一人として、エルドリッジ氏は、イベントの開催前後に地元メディアの極端な偏向報道は、極めて残念なものであると思った。それらの報道は、全く非建設的な主張であったからだ。

本レポートは独自の調査と関係者からの聞き取り取材により、オスプレイの沖縄配備という歴史的な出来事に対する地元メディアの偏向報道を検証するとともに、オスプレイの一般見学会の背景と実施の事実及びそれに対するフィードバックを紹介する目的で書かれた。さらに沖縄社会における報道の役目が責任と信頼を伴い、かつ公正であるべきと地元メディアに呼びかけ、これこそがメディアの本来の役割であると確信し、それが実現されることを心から願って書かれたものである。

オスプレイ機について

周知のように、MV-22Bオスプレイは、海兵隊で約50年間使用されている中型輸送機のCH-46ヘリの代替機として導入され、二つの中隊の交代が無事に2012年の秋と2013年の夏に行われた。オスプレイは、革命的なティルトローター技術を用いてヘリコプターのように垂直離陸をし、航空機のように早く、遠く且つ高く飛ぶことができる。これらの能力を有するため、飛行機が物理的にアクセスできないところに入り、通常のヘリコプターの数倍の量を搭載しながらもより早くより長く飛べる。実際に、CH-46の2倍の速度、3倍の搭載量、そして4倍の距離。さらに、空中給油を受ければ、沖縄を拠点にする第3海兵遠征軍の担当地域のどの場所でもいける。また、MV-22は非常に優れた安全記録を誇っており、海兵隊のなかで、事故率の最も低いものの一つである。そして、極めて実践的なシミュレーターを用いることで、操縦者のスキルを向上するとともに、それによって飛行機を使って訓練を行う回数が減らされるので日々の運用がより静かなものとなり、住民生活への影響は激減している。言い換えれば、より安全、より静かになるため、普天間飛行場周辺の地方自治体との摩擦は少なくなる。

これらのメリットにもかかわらず、バイアスのかかった(あるいは正しい情報をもっていない)メディア、基地反対運動の関係者及びアジェンダをもつ政治家は、MV-22の沖縄配備に反対を表明した。

主要な理由は「安全性」であったが、事実関係に基づいていない意見に対して、ブリーフィング、試乗体験、独立した日本政府による調査、そして、沖縄に配備してからの安全運行の記録などの正確な情報を提供すると、彼らの次の主張は、オスプレイの配備は、日米両政府の沖縄に対する「差別」であり、他の都道府県がMV-22配備を希望しないため、沖縄に「押し付けている」というものに歪曲された。

米国からすれば、これこそがある種の差別である。しかし、これは沖縄の一部の人々が主張する差別ではなく、米軍の最も優秀かつユニークな飛行機であるMV-22Bを優先的に、同盟国の日本に、日本国の安全保障のために配備しようというものだ。言い換えれば、米政府はCH-46シーナイトの代替機として海兵隊の最新鋭飛行機であるMV-22をあえて選んで日本に配備したということだ。しかし、「優先」という言葉は、沖縄のメディアなどが使う「被害者言葉」という表現に合わないため、新聞読者の多くはおそらくこの話を聞かされていない。

残念なことに、2012年夏、日米にとって不可欠なこの航空機団の日本への配備は約二ヶ月遅れていた。那覇国際空港に隣接する米陸軍の那覇軍港へは届かず、MV-22の12機は、考え方の定まらぬ日本政府の依頼で、海兵隊岩国飛行場へ降ろされることになった。既に沖縄に到着した中隊のオスプレイ関係者は、沖縄に配備する前に飛行機の点検や飛行の訓練をするため岩国まで集団的出張せざるを得なかった。その背景として、2012年に海外で2件発生したオスプレイの事故があった。どちらもオスプレイ自体のメカによる事故ではなく人的ミスであり、不運としか言いようのないものであった。そういうこともあって日本政府は同機の安全性について独自に調査をしたかった。その調査によって日本政府は「様々な角度から安全性の検証を行った結果、機体の安全性には特段の申し分もなくMV-22が他の航空機と比べて特に危険と考える根拠は見出し得ない」と判断し、「我が国におけるMV-22の運用について、その安全性は十分に確認されたものだと考える」との結論をMV-22が岩国に着いた2か月後の9月19日に発表した。

沖縄に配備する前に、もう一つのステップが必要という日本政府の依頼で、(2012年)9月27日に、岩国で、約100名の来賓やメディアのために、体験搭乗を行った。試乗前、MV-22の中隊を担当している第一航空団のクリストファー・S・オーウェンス少将(当時)が挨拶をし、その後参加者はオスプレイの性能や安全措置についてのブリーフィングを受けた。ヘリコプター・モードと飛行機モードのオスプレイ二機は、ターミナルビルの直ぐ外で展示されていた。参加者は機内外を案内され、操縦者・乗員に質疑をしてから待機していた別の二機までバスで移動した。そして待機したオスプレイに搭乗し体験飛行をすることができた。

当日は日本語に堪能なエルドリッジ氏が、スライドを和訳し司令官や操縦者らの行うブリーフィングを通訳した。なお、展示では、他にも通訳者がいて、日本語で質問ができ、答えは日本語で聞けた。岩国での展示・体験搭乗において数多くの海兵隊の隊員やアメリカ人と日本人のスタッフの協力があった。防衛省がアンケートを実施したが、その反応はポジティブで、建設的なものであった。

その次の週、数回に分けてオスプレイが岩国から普天間に移動した。エルドリッヂ氏は普天間で待機し、ほぼ各機の到着のたびに防衛局の関係者をエスコートした。彼は、岩国飛行場などを担当している中国四国防衛局の関係者とは緊密な連携をとっていた。

ファミリーデーの企画

気温のみならず政治的にも「暑い」この年の夏、エルドリッヂ氏は「オスプレイのファミリーデー」と呼ばれる一般県民のための見学会の企画を考えた。そして2012年7月そして8月に、同僚や司令官たちにその概要を初めて話した。日米合同委員会の文書(いわゆる「MV-22に関する運用覚書」)作成のため、第3海兵遠征軍及びその隷下の第1海兵航空団のそれぞれの幹部はその時期極めて忙しく、この企画をすぐには実施に移せなかったが、その重要性については理解していた。いつか行うべきであると誰もが考えていた。

この企画を提案したのがエルドリッヂ氏であったというのは皮肉なことである。なぜなら当初彼は海兵隊がオスプレイの一般公開することに反対であったからだ。

理由は簡単だ。

オスプレイは、海兵隊や米国のみならず、日本やアジア太平洋地域における日米同盟の財産であるからだ。そしてこの革命的な飛行機の配備によって大きな防衛上の利益を受けるのは(最終的には購入を決定した)日本側であるので、当然米政府側とりわけ海兵隊がこれを証明するよりも日本政府がこの任に当たるというのが筋である。

正に、歴史家としてエルドリッヂ氏は、MV-22Bの配備をめぐる日本政府の対応が日米同盟全般の対応のテストケースとなるとみていた。そもそも、日米安全保障条約は日本政府(1947年9月、芦田均外相によって)の構想であり、講和後の駐留在日米軍基地の存在も、吉田茂首相によって1950年の春に提言されたものであった。それにもかかわらず日本政府は自国民に対して日米同盟の重要性について説得力のある説明をしてこなかった。 そのため、多くの本国民は、日米同盟は自分たちのものであり、自身の国益に大きく貢献する自覚がないように思われた。

そういうわけで、エルドリッヂ氏は、MV-22Bオスプレイの配備をめぐる国内の広報は日本政府に任せるべきと考え、米政府は日本政府に一任するべきと主張していた。ところが、その一連の過程で少なくとも日本政府が積極的に取り組む気がないと受け取れる二つの出来事を目の当たりにしたエルドリッジ氏は、オスプレイの速やかな配備の展開を懸念するようになった。

第一は、2012年1月中旬、国会議員の二人が沖縄担当大使と防衛局局長を米国南カリフォルニアにあるミラマー海兵隊飛行場にオスプレイ試乗の同行を呼びかけたときのことである。理由は不明だが、これらの高官らは試乗を遠慮するとの返事だったが、エルドリッヂから見ればそれは致命的に誤った判断だった。なぜなら、これでは彼らは、沖縄県民あるいは沖縄の代表らに対して到底正しくオスプレイのことを納得させることができないからだ。仮に説明会を設けても、その講話に対して、「実際に乗ったことがあるかい」と質問されたら、「ノー」としか答えられないことになってしまう。説得力はゼロである。

第二の出来事はその数ヶ月後に起こった。同年5月下旬、公表された米国のオスプレイに関する環境アセスの報告書について、一日かけて防衛省及び沖縄防衛局の関係者のための説明会をキャンプ瑞慶覧内の将校クラブで行った。ワシントンD.C.及びミラマーより専門家を招き、そして在沖海兵隊の関係者も参加した。このように準備をしていたにもかかわらず、日本政府の関係者がその会合の中身や開催されたこと自体をメディアに公開しないでほしいと言ってきた。その二日後、防衛局での定例記者会見でメディアが同局の関係者に、米国側からオスプレイ関係の情報をもらったかという質問があったのだが、その関係者はこれを否定した。これを聞いてエルドリッヂ氏は愕然とした。日本政府の不透明さ、非積極性にうんざりした。今でも、防衛省が発行している『防衛白書』には5月22日に会合を開催した事実は残念ながら紹介されていない。

当時民主党政権下の日本政府が広報活動をほとんどしておらず、行っても限られたものもであり、オスプレイが岩国に到着した7月23日まで十分な効果がなかったことがますます明確となった。そのため、米政府とりわけ海兵隊自らが、基地の周辺住民や地方自治体に直接説明する事が必要となった。

10月上旬にMV-22Bが沖縄へ無事到着後に、中隊が通常な訓練を行い、12月上旬に、本格的な運用の開始ができると発表した。

この前後、メディアがヒステリックになり、厳しい目線で配備や訓練を追っていた。例えば、普天間飛行場周辺のアパートを借り、カメラマンやテレビカメラの撮影が一日中、アパートの部屋や屋上から行われた。近くにある沖縄国際大学の屋上にも少なくとも2、3台のカメラが設置されたようだ。また、メディアのヘリコプターが普天間周辺やその真上を飛び、極めて危険な行動をし、騒音を発生させ、住民や基地の関係者に多大な迷惑をかけていた。また、暴力的な「平和」団体が、凧、風船、レーザーなどの危険なものを使って飛行を妨害することもあったが、これは一歩間違えれば墜落の危険があるもので米兵を殺害しようとするテロとは何ら変わるものではない。又、ゲートの封鎖を行い基地の関係者や警察官に怪我を負わせた。

先述の発表を受け、ファミリーデーの具体的な計画を立てる事となった。クリスマスと正月の連休の前、数回の打ち合わせをした。しかしながら、それでも多忙の為日程調整はスムーズにはいかなかった。 日程で特別決まった日があった訳ではないが、調整は、アジア太平洋地域におけるオスプレイ中隊の訓練日程のテンポと要請のためだ。例えば、12月から2月にかけてグアム、フィリピン及びタイなどに行き、2013年3月の中旬に、日本本土でも訓練を展開した。

今回は、オスプレイの情報を周知徹底するため十分な時間を確保し、参加者にとって行きやすいイベントにしたかった。例えば、平日で開催されれば、海兵隊にとって都合が良いが、仕事を持つ参加者にとっては、不便だろう。それに対して土曜日は、サッカーや野球などのスポーツなどの活動で一般の人々は忙しい日であるようだ。飛行場が基本的に運休の日曜日はベターではあるが、米軍の関係者にとっては、家庭サービスや教会など社会的な義務があるのでこれも難しい。

結局、中隊にとって、日曜日の(2013年)3月3日が、二つの実施可能日のうちの一つであるとの報告を受けた。(その前の可能な日は、2月にあったが、準備や案内のため十分な時間が無かった。)3月3日を逃したら、春の終わり頃か夏初めまで待つ必要が生じかねなかった。

以上を考慮して実施日を決定したが、3月3日は雛祭りで、参加した家族たちにご迷惑をかけた可能性もある。

準備

イベントには複数の司令部と組織が関係していたので、ファミリーデーの詳細を調整するために数回にわたって会議を開いた。イベントそのものは、2011年10月に新たに創設された海兵隊太平洋基地(Marine Corps Installations Pacific)の傘下にある普天間飛行場で行われた。元々の指示は、日本にある米海兵隊(III MEF)の運用部隊である第3海兵遠征軍からだった。そして、III MEFの傘下にある第1海兵航空団の飛行機、操縦者、乗員、そしてその他のメンバーも関係していた。さらに、III MEF及びMCIPACのスタッフや専門家も関わり、そして広報部や各基地の渉外官(日本人)などの支援も欠かせなった。

今回のイベントは、日本人向けのものであったため、出来上がった案内をはじめ、申請書その他の書類の和訳が必要であった。米国の祭日やその他の連休が入ったのだが、結局、2月12日に広報部よりプレスリリースが発信された。

その翌朝、全国のニュースで放送された報道を見て驚いた。その日、偶々観ていたつけていたテレビ報道で事実関係に基づく詳細な内容の告知に感心したのだ。イベントの目的、日程、そして応募方法の全てが分かりやすく紹介されていた。さらに、海兵隊の日本語のウェブサイト(http://www.okinawa.usmc.mil/)も紹介された。おそらく、それまで多くの視聴者は、海兵隊が日本語のHPを持っていたことすら知らなかっただろう。

ところで、この日本語HPは約10年前、まだ研究者であったエルドリッジ氏が、日米沖関係の改善に向けて50項目の政策提言を纏め日本語のウェブサイトを提案したものだ。

現在のHPは同氏の提案を受けて、海兵隊が開設したのだ。米国は実は極めて柔軟な組織であり、その象徴として、多くの提言の実施があるが、日本政府や沖縄のリーダーらはそうではなかったようだ。また、日米沖の関係を一層深化し、地元に対して透明な関係を高めるために、海兵隊はエルドリッヂ氏をスカウトし採用した。オスプレイのファミリーデーは、エルドリッヂ氏が海兵隊に勤めるようになってから発案した数十のアイデアの一つであるが、海兵隊の透明性及び新しい考えを積極的に取り入れるという姿勢に合致していた。

つづく

★第二回予告 「メディアの反応」

⇒最後にクリックお願いします

⇒最後にクリックお願いします