師走も2週間が過ぎ時の流れのはやさを実感します。今月の一日の日曜日の早朝に放送されていたNHKの「こころの時代~宗教・人生~」で放送されてた鈴木大拙さんを語った「いま・ここを生きる 鈴木大拙の生と死から」に映し出されていたある画面を思いだしました。

(NHK「こころの時代~宗教・人生~」から)

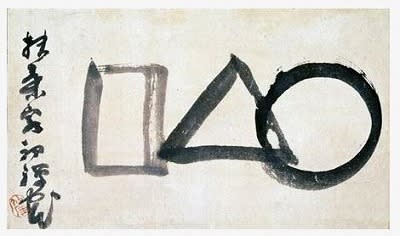

「△□〇」が描かれていて不思議な墨跡です。

(NHK「こころの時代~宗教・人生~」から)

禅が好きな人ならばこれが「博多の仙さん」仙義梵(せんがい・ぎぼんが)和尚が描いたという禅画「△□〇」を大拙先生が自分自身の体得として描かれたものではないかと思う人もいるかもしれません。

何を意味するのか、五輪塔にも似た形で仏教的な匂いはしますが華厳思想で解釈する人もおりますが、個人的には意味不明です。フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』等のサイトには、

仙義梵は、寛延3年(1750年) - 天保8年(1837年)は江戸時代の臨済宗古月派の禅僧、画家。禅味溢れる絵画で知られる。

美濃国武儀郡で生まれ、月船禅彗に師事。博多の聖福寺の住持を二十年務め、多くの洒脱・飄逸な絵画(禅画)を残す。東京の出光美術館は仙の絵のコレクションで知られている。

人々から「博多の仙さん」と慕われ、請われれば誰にでも絵を描き、生涯で二千点にのぼる作品を残した。だが、仙の作品に一点だけ全く質の違ったものがある。〇と△と□だけを描いた絵である。仙の作品の中で添え書きがないのは、これ一点だけである。この一見奇妙な絵は何を意味するのか?そこには、一生をかけて禅を究めようとした仙の深い思いが込められていたのではないか。豪放磊落に見えながら、己にあくまで厳しくあろうとした禅僧仙。その一方で、石ころや貝殻など、広く博物学にも興味を持ち、旅が好きだった。

(仙和尚の墨跡)

などと紹介されています。「仙の作品の中で添え書きがない唯一の作品」がこの「△□〇」で大拙先生は、□と△を重ね〇をその下に描いています。

話は2ヶ月ほど前の話になりますが、

「はじめの自分」のコーリング[2013年10月23日]

http://blog.goo.ne.jp/sinanodaimon/e/bce8137f8917cdda43f1405b6fc95334

で伊那谷の老子こと加島祥造さんのことを書きました。この加島さんが今月ポプラ新書から『わたしが人生について語るなら』を出されています。この本は末葉の解説によると2010年に児童向けに刊行された「未来のおとなへ語る 私が人生について語るなら」を新書化したしたもので、わかりやすく、またある意味自分よりも自分自身に近い人の語りの印象を受けました。

「△□〇」の話にもどりますが、加島さんのこの本の「はじめに」にこの仙和尚の「△□〇」の墨跡の話がに書かれていました。

3年前に板橋興宗(禅宗の僧侶)さんとの対談の際にこの図の意味を尋ねたが板橋さん自身も明解な答えがない様子で自己流の解説を紹介しています。

「尖がらず(△)、角ばらず(□)、転がっていく(〇)」

△は、学校教育や社会の影響から、ときに攻撃的な、鋭いものを持つ状態。

□は、社会の角ばった枠組みにきっちり収まって、それなりに安定を保った状態。

〇は角が取れて、ある意味では不安定ですが、自由にどこへでも転がっていく可能性を秘めている状態。

とし青年期、壮年期そして老年期(60代から)を表わし加島さんご自身の人生と重ねられていました。

生まれたばかりの赤ん坊はすべて、○の状態、一切の角はなく、やわらかでまるみを帯びていて、無抵抗、そして満ち足りている。成長するにつれて、社会から影響を受けて競争心が起こり、強い自我を持つようになり、△や□の情動がつくられていく。常に社会に適応して生きようとする。

との解説が続き、「〇△□〇」と最初に赤ちゃん頃の○自覚以前の墨跡の余白に置きます。

マタイ伝には「赤子の如くならずば御国に入るを得ず」という言葉があります。人は柔らかい円に生まれ、自我や分別心を持つようになり角をもつようになる。四角四面の場に働き、囲いの枠の則を越えることはできないものとぎこちなく転がる。

角があたると痛いものですが、こわい経験、やわい経験に動き止まりをくり返し角を摩耗して行く。自我を意識し自我の重荷を背負うことは、人の世の定め。

人間の避けることのできない普遍的運命で、それを人間の性(さが)と呼ばれてきました。

赤ちゃんの心(赤心)からいつの間にか離反し決別し、角ある人生を歩みながらまた丸さを帯びなめらかな歩みに落ちついて行く。

人それぞれの受け取り方があるようで、私は加島さんの解釈を受けとりながら、このように思いました。普遍的運命、宿命に角が取れる直感と反省があり自覚へと進む、進むという歩みは止まることはなく平等に人々の前に現れ自由意志で、まさに手作りの真球を作り出して行く。最後の一息で逝くになる。その全体が人間の性(さが)と呼ばれるのではないかと思うのです。

最近は、

対称性の崩れ・自然と真球・離接的偶然[2013年10月19日]

http://blog.goo.ne.jp/sinanodaimon/e/6521e1fdd6708e97c4c51a6351d47d0d

で○を扱い、

中房川の球体の石[2013年12月03日]

http://blog.goo.ne.jp/sinanodaimon/e/d5e111206188716d34275e7fb60f5820

でも○の自然石について書いていました。これもまた偶然です。

哲学者の山田邦男先生は、金子みすゞの次の詩から無我なる自我として生きることを語ります。

『わたしと小鳥とすずと』(金子みすゞ)

わたしが両手をひろげても、

お空はちっともとべないが、

とべる小鳥はわたしのように、

地面(じべた)をはやくは走れない。

わたしがからだをゆすっても、

きれいな音はでないけど、

あの鳴るすずはわたしのように

たくさんなうたは知らないよ。

すずと、小鳥と。それからわたし、

みんなちがって、みんあいい。

「人間は、みすゞが歌ったような幼児の世界にいつのまでも生きることができない。それゆえ、人間の理想は、そのような幼児の世界に大人として生きるということであろう。このことは、弁証法的に言えば、幼児の無我が即自的、大人の自我が対自的であるのに対して、この両者の止揚として即自且対自的に、無我なる自我として生きることである。・・・私たちの内には自分を超えたもの(無我・大きないのち)が自分(自我・小さないのち)として働いている。自分を超えたものとは自分以外のすべて、すなわち、自分の周囲の存在する人や物や社会や自然、あるいは世界や宇宙、さらに宗教で神や仏と言われてきたもの、そのような存在するものの全体である。」

<『<自分>のありか』世界思想社・「はじめに」から>

過去にもこの話を書いたのですが、師走のこの時に至りまたこのように語るいくらかの止揚にあるとは思います。