その違いは廣松渉氏、吉田宏哲氏その他複雑系科学者がもつ思考の基盤と日本民俗学、国文学の人々との間で現れるほか、さらに民俗学や日本精神史、日本文学に造詣が深くとも近代的な西洋教育等により合理的、論理的さらに科学的な志向性が強いと「やまと言葉の思考」の人たちと結論的には類似しても「もの・こと」論は逆転しているように思える。

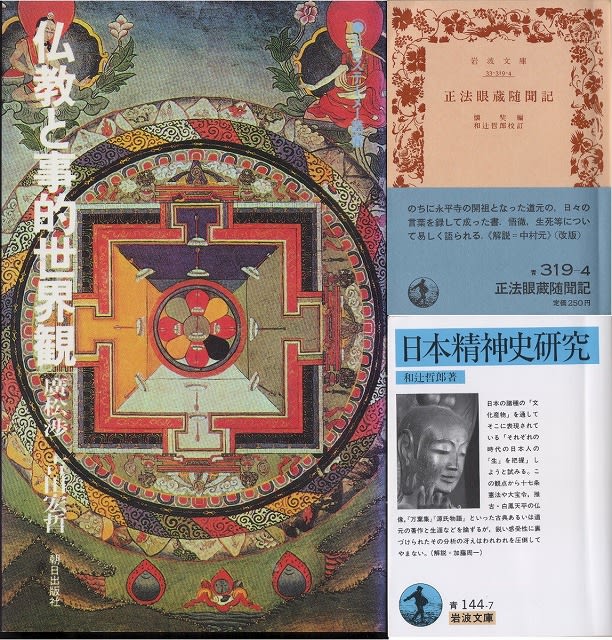

その中で廣松渉・吉田宏哲両氏の対談集の場合は読むと解るが最たるものである。

廣松渉氏は、西洋的思考法型の典型であり、吉田宏哲氏は密教学の大家でその宗教観から当然の帰結と思う。

ここで前にもブログでアップした「やまとことばの思考」について、国文学者の中西進先生の本(『日本語の力』集英社文庫)から引用したい。

哲学者・和辻哲郎が残した多くの業績の中でも、もっとも注目すべきもののひとつに、やまとことばによる哲学的思考がある。たとえば和辻は日本語と哲学の問題においても、日本語が学的概念の表示として用いられることが少ないのは、理論的方向における発展の可能性をただ可能性としてのみ内臓していたことを示すのにすぎないのだといい。日本語・・・・本来のやまとことばによる考察を試みた(『続日本精神史研究』)。

そこで大きくとり上げたのは、「こと」と「もの」であり、「こと」は動作や状態がそれとしてあることを示し、「もの」はたとえば「動くもの」といった場合、ものの動作としてものをその中身において増大するととく。

従来は学術語として不適当だとされてやまとことばを、積極的にとり上げた和辻の研究は、もちろん本居宣長などの先人をなしとしないが、先駆的なものといわなければならないだろう。ちなみにこの論文は、1929年の執筆である。

そして和辻が開発したこの道は、りっぱに開拓者としての役割をはたし、後継者によって発展させられている。

たとえば言語学者池上嘉彦は、固体に焦点を当てて表現する場合と出来事に全体として捉えて表現する場合とに区別し前者をモノ的向、後者をコト指向的な捉え方だという(『<する>と<なる>の言語学』)。

これは和辻が見てとった、それとしてあることをさす「こと」と、増大を中味とする「もの」との区別と、矛盾しない。むしろその発展的な考察といってよいであろう。

さらにまた、英語学者安西雄はこれを日本語と英語との区別にも応用できるとし、英語はコトタイプ、日本語はモノタイプだという。英語は名詞中心であり、日本語は動詞中心であることも実証的に説明しており、これまた、説得性のある論である(『英語の発展』)。

以上の長い引用となったが、これが「やまとことばの思考」である。

次に語りたいのは、和辻哲郎先生についてである。

和辻先生の宗教観にも「やまとことばの思考」をみることができる。昨日掲出したブログに「正法眼蔵随聞記 岩波文庫 和辻哲郎校訂」と本名を書いたが、この文庫のあとがきに宗教学者中村元先生が次のように書いている。

道元が単にわが国の曹洞宗の開祖としてではなく、わが国の生んだ偉大な思想家として一般に知られるようになったのは、和辻哲郎博士の力によるところが大きく、そして道元の人物像がくっきり浮かび上がってきたのは、この「正法眼蔵随聞記」の岩波文庫本による点が多い。

和辻先生は、道元の思想および人格にひかれ、「沙門道元」という論文を、大正九年から十二年にわたってまとめ、その初めの部分すなわち約三分の二を雑誌『新小説』に連載し、残りを当時創刊された『思想』誌に掲載されたのである。それが発表直後にどれだけの影響を及ぼしたか、よく解らないが、この論文がやがて『日本精神史研究』(岩波書店、大正十五年十月刊行)のうちにおさめられて刊行されるとともに、道元という思想家・宗教家が一般に非常に注目されるようになった。

と和辻先生に言及しているので、ここに至って和辻先生の次の宗教観を紹介したい。これは上記の中村先生の文章にある「日本精神史研究」ある。

・・・・観察によって自分は、宗教的真理がただ特殊な形にのみのよって現されるという。一切の宗教は、この絶対の真理を直感した特殊な人格のまわりに、この真理を願望する無数の心を吸い寄せ、そこにその時代特殊の色をつけつつ結晶したものである。・・<中略>・・・・既成の宗教を特殊な形と見、その宗教の内に歴史的開展を認めることは、畢竟宗教を歴史的に取り扱うことである。我々はこの態度のゆえにいずれかの一つの宗教に帰依することはできぬ。しかしいずれの宗教に対してもその永遠に対して神的なる価値を看過しようとはしない。いわんや一切のものの根源たる究竟の真理を文化体系に服属せしむるのではない。もし我々が既成の宗教のいずれかにおいて一切のものの根柢たる絶対の真理を受けることができれば、その時我々にとってこの宗教は「特殊な形」ではなくなり、一切の歴史的開展は無意味になるであろう。しかし我々が既成の宗教のいずれにも特殊な形に現われた真理を認め、しかもそのいずれにも現わしつくされていない「ある者」を求めるならば、我々は宗教の歴史的理解によってこの「ある者」を慕い行くことになる。

この和辻先生の既成の宗教における特殊な人格とは、キリスト教においては「神」、仏教における「仏」を意味する(文中では親鸞の仏)。

さらに和辻先生は「沙門道元」を書くについて次のように語る。

・・・・自分が絶対の真理を体得していないのは事実である。体得していないからこそ探求しているのである。そうして探求者がその探求の記録を書くことは、彼自身にとって最も自然なことである。自分は自ら待たざるを真理を人に与えようとはしない。自分は自分の受けた感動をただ自分の感動として書く。この意味で自分は越権ことはしないはずである。また自分が文化史的理解のために道元を使おうとすることも、人類の歴史のうちに真理への道を探ろうとするものにとっては、当然のことでなくてはならぬ。あらゆる既成の宗教を特殊な形と認めるものには、宗教もまた人類の歴史の一部である(『日本精神史研究 岩波文庫 沙門道元』)。

和辻先生の病臥の最後について書かれた本がある。「自敍傳の試み 中央公論」から出版されたもので、そのあとがきで妻の照さんが語るには雑誌『心』に載せた「阿毘達磨論について」から「法華経の考察」までの一連の原稿を気にしていたとのことで、和辻先生は仏教について最後まで関心を寄せていたようである。

上記文中において親鸞の仏と書いたが、現在の親鸞の教え説く宗派を語るものではない。

ここで和辻先生と同大正期の親鸞研究家である柳宗悦先生について若干言及するが、私は柳先生は、和辻先生と同じ「やまとことばの思考」者なのではないかと思う。

柳先生の著書に「宗教とその真理 大正八年」という本がある。今ここでは詳細を書かないが、その中の「宗教的究竟語」の小論は「即如」を導き出す論理である。

この「即如」という言葉は、和辻先生の「ある者」の考えに至る思考と同一の思考を経由してる。

この柳先生の本は、私の好きなマイスター・エックハルトも登場する本で、吉本隆明氏の「最後の親鸞」を読む前に読んでおくと吉本氏の志向性を知りたい人には参考になるように思う。

今日もまた専門家からすれば支離滅裂な文章を書いてしまった。

私は、学者でも在野の哲学者、宗教者でもない。単なる好き者である。

今回は、廣松渉氏らの「仏教と事的世界観」に対抗するわけではないが、仏教を考える上においては、「仏教と『もの的世界観』」というものが重要に思えたので掲出した。