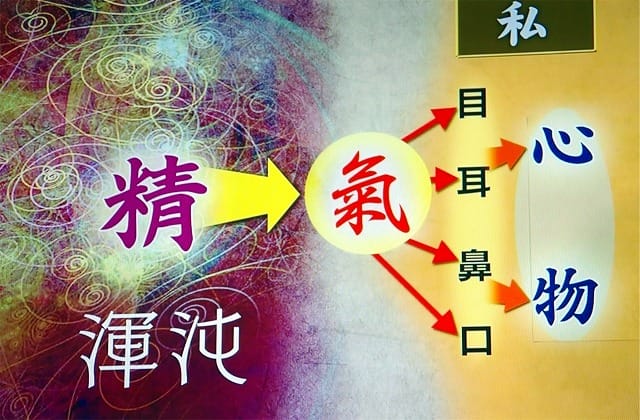

前回Eテレ100分de名著『荘子』の一枚のパネルを紹介しましたが、私個人の理解では、このパネルは人間は現象を自己の持つ感覚器の目・耳・鼻・口というフィルターを通して認識し、そこに喜怒哀楽(心)の世界(物)を構築していることを表わしているように見えました。

玄侑宗久さんは、ここで「神(こころ)」を語っています。

世界のエネルギーを中国人は一番荒々しい状態を「静(せい)」という言葉で考えた。それがもう少し純化され細かくなると「気(き)」というものになって、こういうものを人は目・耳・鼻・口という感覚器を通して喜怒哀楽を感じたり、あるいは物というものは、この感覚器を通して我々の中に出来るんだというふうに認識している。

渾沌の話でも出てきましたけれども感覚器というものは既に「私」に染まっているわけです。「私」の制約を強く受けているので非常に勝手な物、ですがこれ(感覚器)を通さないで「精」が直接感じられたら万物は斉同になるです。

私の中に発生している心や物、自己の持つ価値観に左右され生れているこの心や物は信用のおけないものなので直に「精」「渾沌」の領域に通じられないか・・・私を無くすために例えば坐禅をしたり道教の修行法があったり瞑想したりする行(ぎょう)をすることでことで「神(こころ)」になる。

精から気・・・これが更に純化され・・・もっとエッセンシャルなエネルギーが「神(しん・こころ)」・・なる。

という解説、これが荘周の『荘子』の説く万物斉同の思想のようです。

(Eテレ100分de名著『荘子』最終回から)

「神」という言葉を目にその解説を聞くと般若心経の「大神咒 大明咒 無上咒」という今日の終盤に登場する、ほんとうに力あるものは何か、それは般若の「さとり」であるというマントラ(真言)を思い出します。

「大神咒(だいじんしゅう)」

と読むのですが、その神の意味するところが納得できます。

玄侑さんは上記にも書きましたが、「エッセンシャルなエネルギーが「神(しん・こころ)」と言われました。

エッセンシャル:研究社のサイト辞書によれば、

1a欠くことのできない,必須の,非常に重要な.

b【叙述的用法の形容詞】 〔+前+(代)名〕〔…に〕ぜひ必要で 〔to,for〕

2【限定用法の形容詞】 本質の,本質的な.

3【限定用法の形容詞】 (比較なし) 精[エキス]の,精を集めた.

と意味のようです。玄侑さんの知識においてこの言葉が使われ、そう語るのと聞きフランクルの次の言葉を思い出します。

<V・E・フランクル著『制約されざる人間』(春秋社・山田邦男監訳)から>

認識する精神的存在者(精神的に在る者)は、他の存在者の「もとに在る」限りにおいてのみ、その可能性に応じて、認識される他の存在者を「持つ」、と。しかし今や、このような実存的認識の場合には、この「持つ」の意味するところは、本質的認識の場合の「持つ」、すなわちフッサールの現象学的本質直観の場合における「持つ」とは本質的に異なっています。なぜなら、フッサールの本質直観の場合、この「持つ」がそのつど意味しているのは、まさに本質を持つ(Haben)、エッセンティア(本質)を持つこと、単なる相在を持つことだからであります。これに対して、実存的認識の際立った特徴は、その単なるエッセンティア、単なる本質を持つこと以上のものであることにあります。つまり、実存的認識とは、単に本質を「持ち合わせている(an-wesen)」こと以上のものなのです。

実存的に認識するということとは認識されるものを持ち合せていることではなく、認識するものがそのもとに在るということであります。したがって、本質的認識と実存的認識との相違は、次の点にあるということができます。-----本質とは、精神的存在者によって本質的に認識されることによって、実存が「持ち合わせている」ものであり、実存とは、他の存在者を実存的に認識しつつ、その存在者の「もとに在る」ことである、と。

<以上上記書p67-p68から>

裸的実存としては何も持たない。私は空気のようなその時々の風のよう・・・。

「もとに在る」と着飾りが万物斉同の思想にも触れそういうものかと思うのです。

「エッセンシャルなエネルギーが「神(しん・こころ)」

の「エネルギー」という言葉、かつてブログに、

形相(エイドス)が素材と結びついて現実化した個物をアリストテレスの形而上学では現実態(エネルゲイヤ)と言いますが、エネルギーという言葉はこの「エネルゲイヤ」が語源です。

と書いたことがあります。

元をたどればですがエッセンシャルもエネルギーも全てが存在につながり、万物斉同はある意味、存在の驚きの気づきです。フランクルは、

「精神がもとに在ること」(Bei-sein・バイザイン)

をその思想の中で述べます。

移ろいゆく存在の中にしか、私なるものがあるだけ。ハイデガーは、そんな人間を現存在(Dasein・ダーザイン)と呼び、フランクルの「もとに在ること」(Bai-sein・バイザイン)と言うのです。

このくらいで話を止めておけばよいのですが、「もとにあること」という言葉にマイスター・エックハルトを思い出さないわけにはいきません。

<『神の慰めの書』(相原信作訳・講談社学術文庫)から>

・・・神は実に私自身よりももっと私に近いというべきである。私自身の存在ということも、神が私に近く現存し給うことそのことにかかっている。私自身のみならず、一個の石、ひと切れの木片にとっても神は近く在し給う。ただこれらのものはそれを知らないだけである。

<以上上記書p294から)

「私自身の存在ということも、神が私に近く現存し給うことそのことにかかっている。」

というエックハルトの言葉に神秘主義者を思う人もいますが、本来神秘を神妙と見ればその意味もまた別世界を現わします。

Eテレ100分de名著『荘子』第四回最終から

Eテレ100分de名著『荘子』第四回最終から