昨日一冊の絵本と出会いました。版画・文降幡えつ子『わいこっぼがもどってきた』という絵本で父親の戦争体験と傷跡を語るもので、戦争の悲惨さを語るものと解せばそうなのですが、作者と直接会話をし、私の人生に父の人生、その足跡を残そうという実存的無意識の愛の語りを感じました。

このような出会いもあり、「人は人生に何を残すのか」という迷題が湧き現代世相とともに少々語り綴りたいと思います。

最近特に思うのは「真実」という言葉の意味を求め、「真実が見えてこない」「嘘を言っている」「隠している」「改ざんしている」「自分を正当化している」という言葉が飛び交っています。

マスコミが言うまでもなくどう考えても「真実」ではないことが隠されまくって、市井の民衆では事態を変えることはできず、だからと言って地位の高い人がどうにかできる、というよりも当事者ならばどうにもならない事態が推移しています。

このような事態が解消することは疑問で、そもそも解消を要求したところで「何が変わるのか」という疑問が次に次と湧いてきます。釈尊が弟子の「死について」、毒矢の偈で応えたように毒矢を射った犯人捜しよりも、先に矢を抜く方が得策ではなかろうか、という話で、死については語らず(無記)、それよりも先に心得おくことべき何事かがあろうという示唆を思い出します。

そのような現実の今中に感ずるのは、彼らは人生に何を残そうとしているのだろうか。という問いです。

私がそのように問うのですが、逆思考で「彼らはこの世に何を残そうとしているのか」という話で、そこに足跡という別言語が浮かびますが。足跡として形あるものをこの世に置くという意味ではありません。

形のない、形而上学的な概念でしかつかめないもの、あえてそれを言葉にするならば「魂」と呼べるでしょうか。

魂の叫び、本来的自己などはないといってしまえば、全て霧散してしてしまいますが、実存的無意識の湧きあがりに、問いをもつならば、

「私はどこから来て、どこへ行こうとしているのか」

というなると思います。

旧約聖書の詩編に

旧約聖書の詩編に

「地にては旅人また宿れるもの」

という言葉がありますが、地に立つ私は人生の旅人で、そこに宿り、何事かを成す存在」と私は解しています。

画家のゴーギャンには、

「われわれはどこから来たのか、われわれは何であるのか、われわれはどこへ行くのか。」

という名画のタイトルがあります。

京都大学教授(哲学・美学専攻)篠原資明(しのはら・もとあき)先生は、この言葉の生成(われわれはどこから来たのか)と存在(われわれは何であるのか、われわれはどこへ行くのか)は哲学の最重要課題として、19世紀の科学革命の成果を取り入れながら、このテーマについて根本的な問題提起を行った『ベルグソン』の入門書(岩波新書)を書いています。

この文章がいうところの「われわれ」は複数形ですが、実際はそれぞれが別々の誕生であり、それぞれ別々の歩みをし、それぞれに別の死に時と、死に場所があります。

有胎盤類の私たちは、生まれとともに母から息を引き受け、呼吸そのものを与えられ、生き、一生の終息、息が終わると書きますが、その息を引き受けるわけですからそこにそれを受け取る「主(ぬし)」が存在します。

母から息を引き受け、何者かが引き取る。それが人の一生

いったい「何者」が引き取るのでしょう。単純に「私」と応えそうですが、細胞の塊に「われ思うゆえにわれあり」が自覚されるわけもなく。これほど不思議なことはありません。

いったい「何者」が引き取るのでしょう。単純に「私」と応えそうですが、細胞の塊に「われ思うゆえにわれあり」が自覚されるわけもなく。これほど不思議なことはありません。

主はなく、息を引き受ける、引き取ってくれる人が示されないのに誰も不思議に思いません。

日本語以外に「息を引き取る」などという言語があるかどうかわかりませんが、引き受けたのは私に間違いありませんが、引き取ってくれれるのは私ではありません。

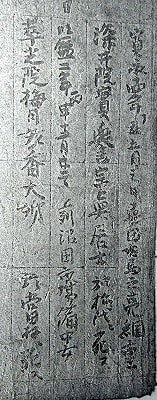

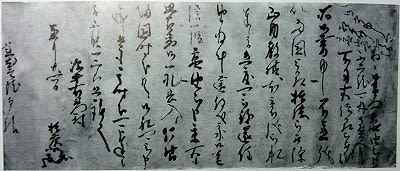

西田幾多郎先生の昭和18年8月24日の書簡に

日本語以外に「息を引き取る」などという言語があるかどうかわかりませんが、引き受けたのは私に間違いありませんが、引き取ってくれれるのは私ではありません。

西田幾多郎先生の昭和18年8月24日の書簡に

私は今秋風と共に胸中誠に涼しきものがある様です。深き自己自身に沈潜して静寂なる無限の喜を感じます。百世人知る可、知らざるも亦可、斯くして静かに死んで行きたいとおもいます・・・・君も一つ死んでこれがよくもあしくも「私が生命の所だ」と云って神の前に出すものをお書きなさい。

という文章があります。

>「私が生命の所だ」と云って神の前に出すものをお書きなさい。<

ニーチェを待たず、神の存在は先の無記とし語らず概念の把握で念頭に置き「私が生命の所だ」の解します。

『善の研究』の序にふと見落としてしまう大事な言葉があります。なぜ同書の四編が「宗教」となっているか、

>哲学の終結と考えている宗教<

にこう書かれています。「再版の序」に、

「純粋経験を唯一の実在として・・・・個人あって経験あるにあらず、経験あって個人あるのである、・・・・」

とあります。「個人」をどう解するか。

「純粋経験を唯一の実在として・・・・個人あって経験あるにあらず、経験あって個人あるのである、・・・・」

とあります。「個人」をどう解するか。

経験が「私が生命の所だ」を作る。

空気を吸うて吐くという能動の初源、いのちを受動し、生命を育む。

息する中に見つけたもの、経験から得たもの、それをただ現わすだけで所となります。

息を引き受け、引き継ぐ、生かされて生きることが分かる人は、ありのままの姿でよいと思います。

息を引き受け、引き継ぐ、生かされて生きることが分かる人は、ありのままの姿でよいと思います。

息は呼吸だけではありません。息を吹きかけることは生を与えることでもあります。生を与えるとは道を示すことでもあり。

道を示す人は、他人を無視することがないからです。マザー・テレサは次の言葉を残しています。

「愛に相対するのは憎しみではなく、無視することである」

「真実」というありのままのことを無視つづける。その神経は傷んでいるとしか思えません。人生から期待され問われているのはご本人だけです。