九鬼周造『「いき」の構造』の「二 いきの外延的構造」では、「いき」に関係を有する意味の言葉として、「上品」「派手」「渋味」などが掲げられ「いき」の外延的構造が明らかにされていきます、が難しい(九鬼周造著『「いき」の構造』全注釈藤田正勝・講談社学術文庫・以下同・p60)。しかしテレビ番組は視覚化しわかりやすく解説されていきます。

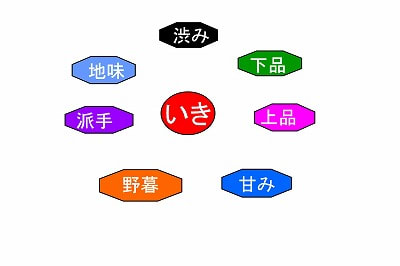

番組「100分de日本人論」ではは次のように図解化されていました。

(著書の「三 「いき」の外延的構造」の中でこの図を使い詳細に語られています)

ここから各講師の話、伊集院光さんの感性の豊かさで番組は進行していきます。

【中沢新一】 何かは何かであるということを言わないで、何かの意味は常に他のものとの関係性で出てくる。ずらしたところにはじめて何か意味が浮かび上がってくるというのをこの哲学書(『「いき」の構造』)は実践している。

【伊集院光】 感覚的に生きている女子高生とかの方がぜんぜん感じ取れる、ぼくらは「きもカワ(きもち悪い+カワイイ)」というので「これもきもカワ」というと「それは気持ちが悪い」といい「おまえら気持ち悪いのが好きじゃないの」というと「いやわたしはきもカワが好きで・・」という。今度はかわいいのを持って行くと「そんな子どもっぽいものは持てない」となる。日本人の特に感覚的な子たち、若い世代には流れているような気がするのですが。・・・・

現代ならば、

このような言葉の中に「いき」があるのかも知れない。現代の「いき」の言葉はいろいろな言葉を組み合わせることで微妙な価値を表現している。

【伊集院光】ぼくが一番好きなのは「激おこぷんぷん丸」の使い方で、怒ってんですもんね。ぷんぷん丸。だけれども激怒はしていないんですね。

【中沢新一】「激おこ」ていいよね。

「激怒している状態を表わす女子高生言葉」として伊集院さんから紹介された「激おこぷんぷん丸」

【伊集院光】「ぶっ殺してやりたい」という言葉には何ら「いき」さもないっじゃないですか、「腹が立った、あの人とは二度と口を利かない。」には面白さもなく、野暮ったい言葉だし、だけど「激おこぷんぷん丸」で本当に怒っているというのはすごいことだと思う。

【竹内陶子】うまく「ずらして」いるんですね。

【中沢新一】ネットの中にはそういう、ある意味で今の「いき」がどうやって出てくるかということを感じる。

【伊集院光】感覚的にこの位置なんだという言葉を・・・・

【中沢新一】正確に出してくるというのが、ぼくは見てびっくりすることがある。

【斎藤 環】いい塩梅の言葉は残っていく、支持を受けて。ネットには確かにそういう空間がある。

【松岡正剛】「いまかわいい」「キモカワイイ」にも出ていますし、どんな人にも例えば髪をすいたりして「これだな」というところがありますね。それから紙をすいていくときもどこかで止める必要があります。土をすいていてもどこかでこれ以上耕さない方がいい・・・こう止まっていくところにこれでいいと思えるものがあると思う。「いき」とは動いているんだけれども沢山のものを梳いてきて「ここでいい」というところにズーット次々に立ち現れてくるものだと思う。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

上記の後、なぜ九鬼周造はこのような「いき」の研究に進んだのかという、ブログ「100分de日本人論」・第一章「日本の美学」(1-1)で若干触れた「境遇、宿命」のの話に入り、最後は上記に松岡正剛さんの「梳(す)き」のまとめとなります。

伊集院さんの「激おこぷんぷん丸」という最近の若い人のネットなどで交わされる言葉の提示には、九鬼周造の『「いき」の構造』が現代に通じる哲学であることを如実に示している。番組の最初を飾る「梳(す)き」の話し<第一章「日本の美学」>は多くを私に語っており、<第二章「日本人の感受性」作家(芥川賞)赤坂真理>には当分進めません。

九鬼周造の「境遇、宿命」が語られ『「いき」の構造』の成立は、松岡正剛さんによると「裂け目、ずらされた世界のなかから降ってきたのかな・・・」とのこと。それに「芸者、遊女の宿命、苦界の世界についての思いというものが段々と重なって、最後京都帝大に行ったときには祇園の芸者さんをもらって、祇園から人力車で京都帝大に通った。」という話はリアルな人生です。

【伊集院光】自分自身の存在がいわゆる世間のピシッとした所にハマっていない、あいまいな問題だけれど認めてほしい・・・・。

【松岡正剛】「あいまいで暗示的なものでいいんだ。」と、そこも追及できるんだということを引き受けたのだと思う。

<『「いき」の構造』から見えてくる日本人論>

結論「日本数寄(にほんすき)」

【松岡正剛】「日本数寄」にしました。数寄屋づくりの数寄ですが、髪を梳くとか、ペーパーを漉くとか、土を鋤く、風がすく、透き通るとか、それから好む、好奇心を持つというのがみんな「数寄」という言葉なんですね。「いき」と「すき」は、私は本当は近いと思っているんです。つまり「いき」も「わび」も「さび」も全部この「数寄」に向かっていると思うのです。この「数寄」に何か「いき」の構造というものを受けたいというか、私は今日の「いき」は海外のものも含めてどんどん「漉いて」いけばいいと思う。決して日本だけの日本人論だけでなくいろいろなところに伝わっていく、「日本人論」というかどうかを超えても語っていける、今、クールと言いますがそれに近いものにして行った方がいいのではないかと思っている。

番組ではこの章最後の言葉として『「いき」の構造』の序文の言葉が紹介されます。

「いき」とは畢竟(ひっきょう)わが民族に独自な「生き」かたの一つではあるまいか(p9)。