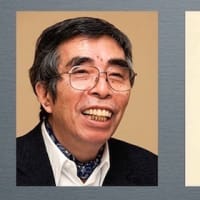

私が小さい頃ですから、昭和30年ちょっと過ぎまで、父親とよく聞いていたNHKラジオの番組に「とんち教室」というのがありました。こんな画像が残っています。

「とんち」なんて、今じゃほぼ死語ですけど、「笑点」(日テレ系)の「大喜利」のラジオ版、というのが、手っ取り早い説明になるでしょうか。

昭和24年の放送開始から、番組終了までの20年間、教室のセンセイ役をお務めになったのが、青木一雄アナウンサーです。

センセイからの課題に答える生徒さん役は、ずいぶん入れ替わったようですが、私の頃だと、石黒敬七さん(柔道家)、長崎抜天さん(漫画家)、三味線豊吉さん、落語家の春風亭柳橋さんなどの名前を覚えています。

学校ですから、宿題(聴取者(PTA)への課題)が出たり、修学旅行と称する地方での公開録音があったりと、「当時の」NHKとしては、ずいぶんノリのいい、画期的な番組でしたね。毎年、生徒の皆さんが、「落第」して、番組が続く、というのも恒例でした。

さて、その青木センセイがお書きになった「「とんち教室」の時代」(1999年 展望社)という本があります。教室での名答、珍答、奇答などを、当時の世相と重ね合わせて紹介したものです。

この本を懐かしく読みながら、思ったのは、日本古来の「言葉遊び」の伝統です。様々な「言葉遊び」を切り口に、上質な「とんち」の世界にご案内しようと思います。

まずは、<なぞかけ>です。同音異義語が多い日本語の特徴を活かした遊びで、全く関係なさそうなものを、「かけ言葉」で無理やりつなげてしまうのが、王道といえます。とんち教室でも、定番です。

公衆電話とかけて、共布(ともぎれ)の少ない洋服のやぶれと解く。

そのこころは・・・あまり長いとツギ(次、継ぎ)が困る

うちのお父さんとかけて、停電の時のローソクと解く。

そのこころは・・・一本(ローソク、晩酌)つけると明るくなる。

花火大会とかけて、眼鏡と解く。

そのこころは・・・オトシテ(落として、音して)からでは見えない。

節分の豆まきとかけて、新婚早々の奥さんと解く。

そのこころは、初めのうちは声が出ないが、馴れてくるとだんだん大きくなる。

洋服の継ぎといい、停電といい、時代を感じさせます。最後の作品は、見ようによっては、アブナいですけど・・・

さて、「解く」ほうを先に答えさせておいて、あとから、「かける」ほうを出して、ツジツマ合わせをさせる<やりくりなぞかけ>という難易度が非常に高いのがあります。

四国松山での公開録音で、春風亭柳橋師匠が解いたのは、「古いズボン」

で、会場から出た「かける」ものは、場所柄、「瀬戸内海」。さて、どうする?

師匠のこころは・・・・「ツギツギ(次々、継ぎ継ぎ)にシマ(島、縞)が見える」という見事なもの。会場からの大拍手も当然でしょうね。さすが落語家!

大喜利でも時々やってますが、<折句>というのがあります。俳句の五・七・五のアタマに、指定された3文字を配置するもの。シバリをかけた俳句、というか川柳作りというわけです。なにはともあれ、作品を。

「すいか」の折句をふたつ。

スカートは いまになくなる かもしれぬ

スルメとは 烏賊(いか)を干したる 戒名か

「すすき」では

すばらしい スタイル顔が 気に入らず

「おとそ」で

おごらされ トイレで蟇口(がまぐち) そっと見る

お題と、中味のギャップを楽しむお遊びと言えそうですね。ハードルも高くはなさそう。

と、2つの遊びを紹介したところで、かなりの長さになりました。まだまだご紹介したい遊びがありますので、いずれ続編をお送りするつもりです。ご期待ください。それでは、次回をお楽しみに。

<追記>続編(第291回)と続々編(第312回)も合わせてお楽しみください。