(財)海音寺潮五郎記念館は、昨年暮れをもって解散しましたが、

最後の事業として取り組んでいた「海音寺潮五郎 未刊作品集」がようやく出来上がり、

これをもって、財団としてのすべてが終了いたしました。

この未刊作品集に収められている作品は、戦前、戦後まもなくの作品で、

雑誌、新聞などに発表されながら、書籍として刊行されていないものです。

記念館では、発表されたことが分かっていながら、原稿、切抜きがないため内容不明な作品を、

国会図書館や日本近代文学館などで調べて集めてきました。

ついに見つけられなかったものもあります。

本人が生前あえて刊行しなかった作品ですから、本人にとって不本意な作品もあるとは思いますが、

色々な雑誌に何度も再録されている、興味深い作品もあります。

これらの作品は、一般にはまず読むことが出来ません。

そこで、海音寺潮五郎を多くの方に、少しでも知っていただくために、活字として遺すことを、

記念館最後の事業としたわけです。

第1巻:

「仇討ごよみ」

「ままならず」

「空腹武士道」

「薩摩の月」

「慈善」

「蟻の塔」

「大唐一代男」

「運命の川」

「大島逸平」

「牢獄の英雄(大島逸平)」

「いつか夜は明ける」 |

第2巻:

「関の扉」

「火術伝来記」

「白雲の上」

「血にぬれた悲恋」

「霽れゆく霧」

「御醍院父子-薩南の恋」

「秋風道」

「めぐり逢い」

「三日月小僧」

「さんざ時雨」

「鳥も通わぬ」

「豪勇一代」 |

第3巻:

「いなずま」

「江戸のたそがれ」

「金(かね)」

「大義の道」

「日薩草子」

「浪人と花簪」

「薩摩士道記」

「因州ばなし」

「旗本愛怨記」

「生きる道」

「天に沖す」 |

第4巻:

「桐野利秋・第一部」

「桐野利秋・第二部」 |

市販はされていませんが、寄贈先の図書館で読むことが出来ます。

寄贈先のリストはブログ 海音寺潮五郎応援サイト~塵壺(ちりつぼ)~の次の記事に掲載されています。

興味のある方は、ぜひ問い合わせてみて下さい。

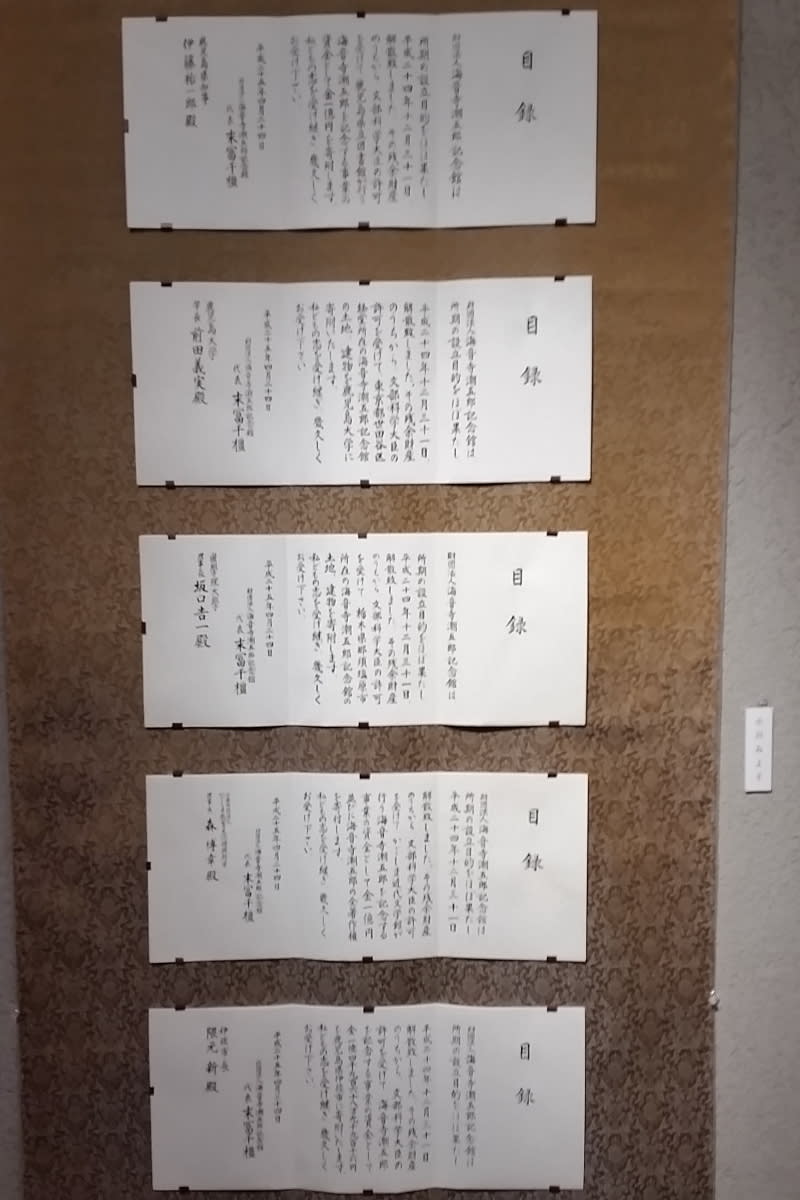

「海音寺潮五郎 未刊作品集」

「海音寺潮五郎 未刊作品集」

「

「

クリック大画像

クリック大画像

>

>