11月1日は社会福祉施設防災の日でした。ラポーレでもこの日にちなんで総合防災訓練を実施しました。

東海地震がくるくると言われていますが、最近では静岡以外の場所での地震が多く、

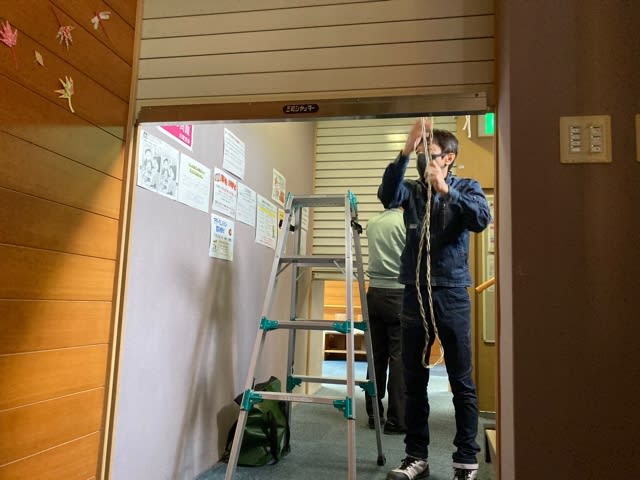

年に一度の定期的な消防設備点検。シャッターと防火扉の点検を行いました。

静岡県では、毎年11月1日を「社会福祉施設防災の日」とし、

県下の社会福祉施設において一斉に防災訓練を実施しています。

ラポーレでも1日の午前中に防災訓練を行いましたよ~

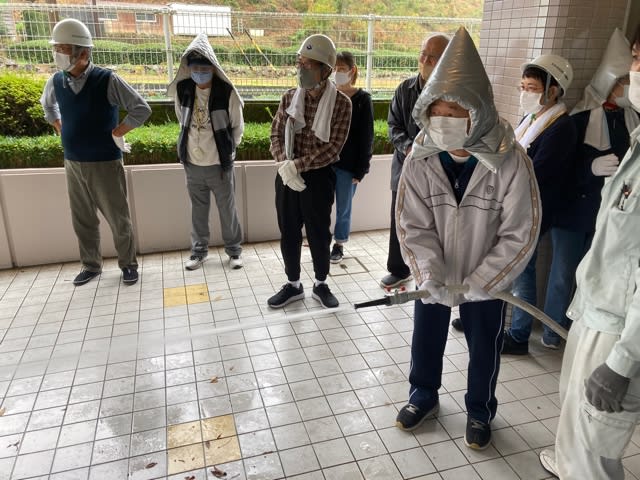

こちらは消火器の訓練の様子。

鈴与技研さんに使い方や使用の状況などを教わりながら実際に皆さんでやってみます!

災害時は男性の皆様も大切な戦力ですから、ぜひぜひこういった機会に消火器に触ってみてください!

ただし、消火器は初期消火の段階であって、背丈ほどの火になったら迷わず逃げてくださいね!!

エレベーター前には散水ホースもありこちらの使い方もレクチャーして頂きました。

消防車の物と比べるともっと細いホースですが、それでもかなりのパワーを出せるので

強力に消火活動ができる設備も整っているのですね

これから乾燥してくる季節になりますので、皆様火の取り扱いは十分注意してくださいね

9月1日は防災の日。

毎年この日に合わせてラポーレ駿河でも総合防災訓練を開催しています。

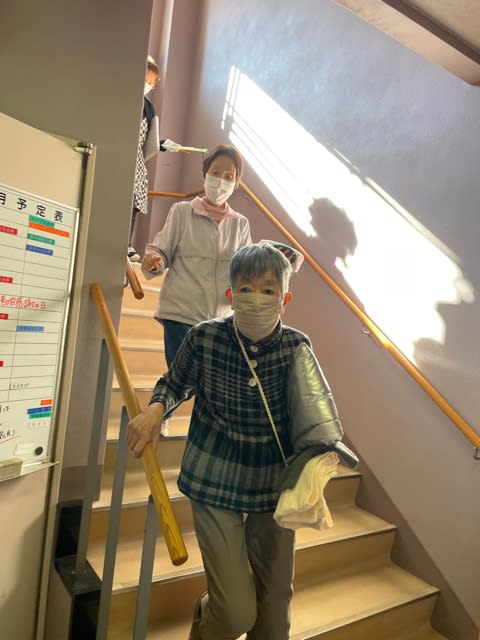

地震が発生、その後二次災害で火災が起こり、その後避難を実施。

一連の流れの中で、情報伝達訓練、消火訓練、避難訓練などの様々な要素を

盛り込んで開催するわけです。

ご入居者がすべきこと

地震発生時:とにかく自分の身を守る!

自分が怪我をしてしまったら、要救助者になってしまいます。

苦渋の決断ですが目の前の困った方の応援はひとまず置いておいて、自分が

助かってから互助、お互いに助け合うことが大切です。

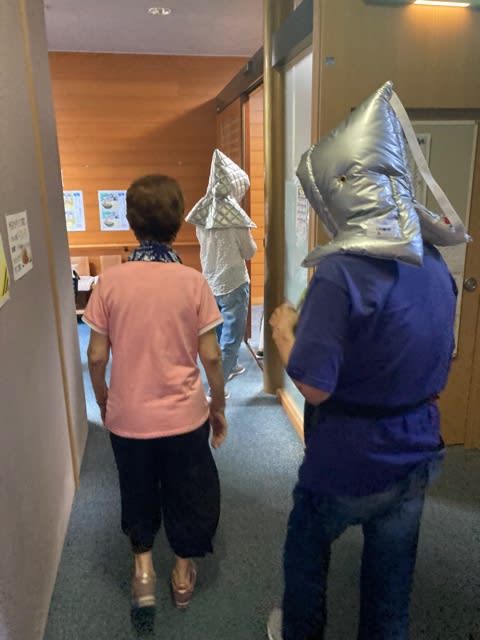

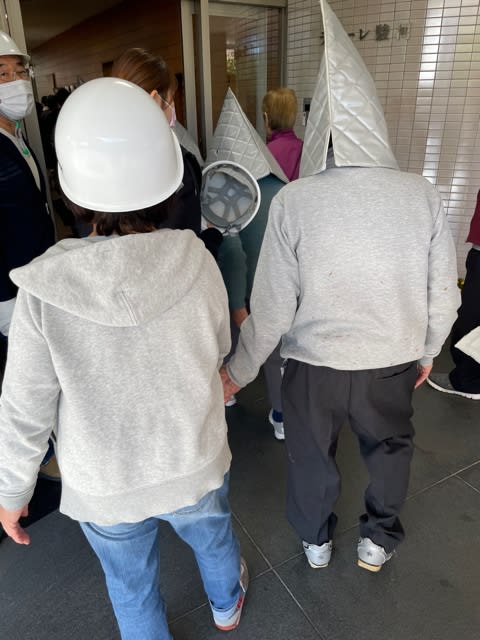

避難時:防災ずきんや軍手、タオルなど身の安全を守るための格好で

指示に従ってスムーズに避難すること。貴重品の持ち出しなどももちろん

大切なことですが、避難時に怪我をしてしまうことが一番避けたいです。

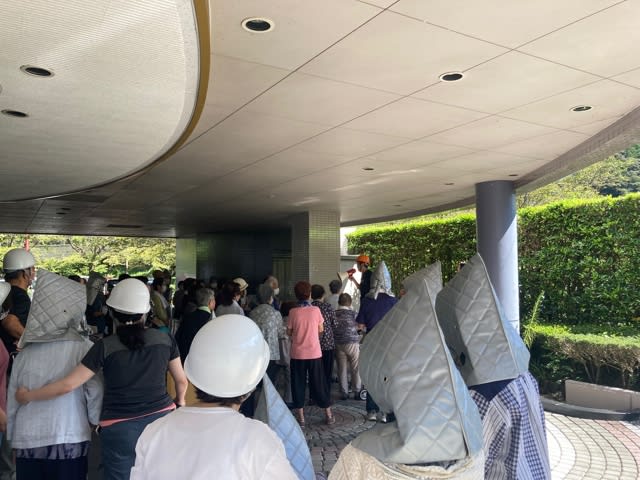

長年ラポーレ駿河で生活されている方は、避難訓練はかなりスムーズに

行えているようです。

また、町内連絡員さんが点呼や集合場所の表示など、私たち職員では手の

回らないところまで配慮して動いてくださいました。

最近では、東海地震の「警戒宣言」等の科学的な根拠に基づく予知情報が

あまりあてにならない?などという話が出てきていますが、

「地震だ!さあにげろ!」ではなく、状況を見ながら適切な判断をしていく

ことがなかなか大切なんですね。

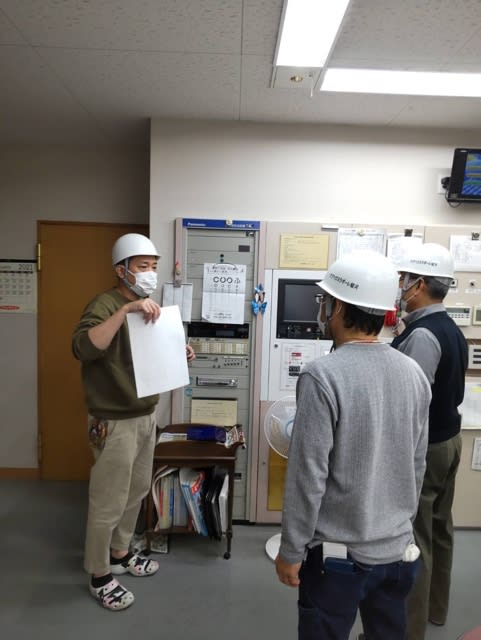

今回は、避難訓練終了後にご入居者には食堂に集まっていただき、

災害時の避難や心得、普段の備えなどを講義形式で話をさせていただきました。

「災害対策」はこれだけにとどまらず、被災後の生活や、サービスが元通り

提供できるように回復させるための計画が求められています。

ラポーレ駿河でも少しずつではありますがこういった計画の策定や対策に

検討を重ねてまいります。

なかなか難しい・・・けれど大切な課題ですね~。

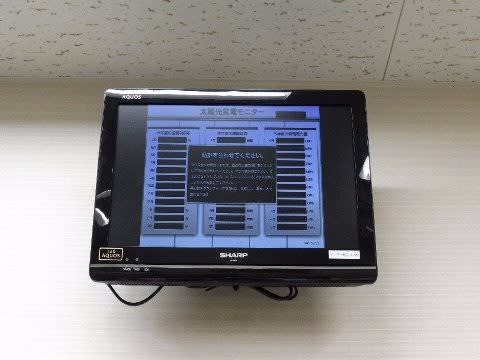

ラポーレ駿河での文字通り重要な足となるエレベーター。

年に何度も点検をし、必要な保守も実施しながら

きちんと動作するように管理しています。

先日も保守のためのメンテナンス工事を実施しましたが、

そのついでにエレベーターに閉じ込められた時の救出方法

について講習を受けました。

ところでそもそもエレベーターってどれだけ安全なの?

安全機能その1 停電しても事務所と中の人と会話ができます。

事務所にはエレベーター内の人と通話するための設備があり、停電時も通話可能です。

安全機能その2 業者が常に監視しています。

エレベーター専用に電話線がひかれており、24時間常に業者が監視しています。

不具合があればすぐに業者側でも対応ができます。

安全機能その3 停電したら最寄りの階で停止、扉が開きます。

機能的に閉じ込められることが無いように、予備電源を使って中の人を出すまで

エレベーターは働いてくれます。

これだけの機能がついていれば、何も心配することはないですね。

とはいっても相手は機械。万が一中に閉じ込められた時には、最終的には

人の手で救助する方法も心得ておく必要があります。

業者さんの講習を受けながら、実際にデモンストレーションもやって

みました。

いつも使うエレベーターも、こうして改めてその機能を確認すると

ほんとに便利な文明だな~。と感心してしまいます。

安全に便利に、引き続きご活用くださいませ♪

今回の台風はゆっくりいでぇ~雨が多いと言うことでした。

ありがたいことに、ラポーレ自体は台風の被害は無かったのですが・・・

夜の19時過ぎから23時に掛けて5回も停電がありました。

ラポ―レは夕食の時間でしたが、みなさん慣れたもので?

何事も無かったように食事を~お風呂も

どおってことは無いのよぉぉ、そんな話声がぁぁ

エレベーターも止まっても最寄りの階で降りれるからと~平気で乗っていきました。

まぁ、ありがたいですが。。。

何事も無く済んでよかったです

22日午前5時56分ごろ、福島、茨城、栃木の3県で震度5弱の地震があった。気象庁によると、震源地は福島県沖で、震源の深さは約10キロ。地震の規模はマグニチュード(M)7・3と推定される。

気象庁は午前6時2分、福島県に津波警報を出した。福島県の相馬市で90センチ、いわき市小名浜で60センチ、茨城県大洗町で50センチの津波を観測した。岩手、宮城両県でも30センチが観測された。

電力各社と日本原子力発電によると、福島第2原発3号機の使用済み核燃料プールの冷却設備が停止している。福島県の福島第1原発に新たな異常はない。

しばらくの間は地震に気を付けないといけません!!

静岡付近は雨風が大したことなく台風は過ぎ去りました。

藁科川の水量も多少増えた程度・・・

画像は17時半で、雨は小降りでした。

ラポーレ隣の「西側川」はほとんど水かさ増えずで安心しました。

数年前の台風では水位が半分以上になったと???記憶してますが???

このような細めの川が奥からの材木や土砂で氾濫することもあるかも?

まぁ、あれこれと想定すればキリが無いけど・・・

水害緊急対策はしっかりと立ててます!

昨日の台風は朝の時間少し雨風が強い程度で終わりましたが・・・

山間地一帯には緊急避難準備警報が鳴り響きぃ~びっくりしました。

岩手の豪雨のこともあり行政は少しデリケートらなっているのかなっと?

酷い降りだったのは15分程度でした。

建物に雨漏りも無かったし・・・

川の増水もほとんど無く無事に台風通り過ぎました。

少し予想よりも長く夕方まで小雨が降り続いたですね~

午後は晴れの予報だったのに・・・

そして、夜の遅い時間帯に某マスコミからFAXが届いてました。

隣りの特養には、午後に国営放送から避難状況についての問い合わせがありました。

各マスコミ関係社、情報収集大変ですね

朝に問い合わせの電話が・・・

避難準備はしたのか?

具体策は?

災害のマニュアルはどうなっているか?

等々、あれこれと世間話も含めて数分アンケート対応を行いました。

ネットやアプリで雨雲情報確認したり、外出スタッフにはすべて携帯持参なので緊急事態があればバッチリ

6階から川の状況も確認できるし、地元や奥に住んでいるスタッフや水防団とのやり取りも可能です。

建物6階なので「よほど」の事態が発生しない限り避難は大丈夫です。

ただ、最近は何時どこで何が起こるか予測不可能になっています。

異常気象だけで済ませずに、様々な対策を立てて安心して生活できるように対策をしています。

ご安心ください