2014年12月29日(月)

明日、というか、あと1時間半もすれば、不肖私めの誕生日でございます。

昨年は銀座でお祝いしてもらいましたけど、今年はどうかなあ?

思うに、一年経つのは実に早いもんですなあ(シミジミ)。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

たびら平戸口駅から再び列車に揺られ、40分ほどかかる松浦駅を目指します。

電源開発松浦火力発電所と黒潮湾→

隣にある九州電力松浦発電所と併せ、日本でも最大級の火力発電所。

海の駅松浦海のふるさと館→

平成17年にオープン。海に近いので海産物が買えるのは分かるのですが、それ以外にメロンの最高品種のアールスメロンも特産品。

松浦駅→

↓駅から少し歩いた所にある駅前通りと国道204号線との交差点

この国道とそれに通じる路地に商店が立ち並んでいます。

↓交差点から西側の界隈

風になびく千切れてボロボロの懸垂幕があはれ。

↓住んでいそうだし、お店もやっていそうだけど・・・。傾いているよな?、大丈夫なんかいな?

↓品数は充実のしもた屋。意外とマニアが大ヨダレ垂らしそうなお宝あるかも。

東側はさらに輪をかけての寂れっぷり→

上の写真奥に見える標識の交差点にある看板→

知りませんでしたが、サバも日本一であるといいます。

青魚には目がない私にとっては非常に魅力的な町でありますなあ。

(467)長崎県松浦市役所→

平戸の時にも触れた源平合戦や蒙古襲来時に活躍した松浦(まつら)党の発祥地がここ。

そして明治時代には石炭採掘で繁栄するも、戦後には衰退。

さて、ここ松浦市観光は車がどうしても不可欠。

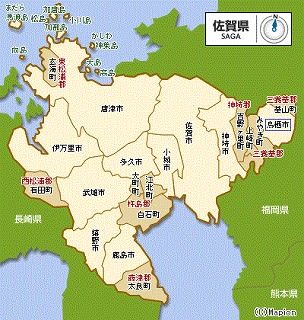

伊万里湾に浮かぶ、元寇の折りの元軍の終焉地と云われる鷹島(場所は下の地図を見てね)では、最近元軍の船底が見つかった我が国初の海底国史跡「鷹島神崎遺跡」がありますし、モンゴル遊牧民の生活を味わえる「鷹島モンゴル村」があります。

同じく福島には「日本の棚田百選」の一つ、土谷(どや)棚田があり、田植えの頃の黄昏時がとっても素晴らしいらしい。

「どや」だけに、どや!って感じの風景なんだろうな、きっと。

そういう訳で、今回はトコトコ歩きによる市街地巡りで松浦市は終わりにします。

志佐川の「庄野橋」下流側→

橋より市街地を見る→

歩いている人に稀にしか会わなくても、走っている車はイヤでも絶対に会える。

地方へ行くと、これが寧ろ当たり前の光景。なんとも嘆かわしいことではないか・・・。

↓また列車に乗り、伊万里湾を眺めながら佐賀県に突入。

伊万里市の楠久(くすく)駅→

こんな田舎駅に降りて、ドーすんだ? とうとう血迷ったかワレ・・・!?。

にほんブログ村

にほんブログ村  街並み巡り ブログランキングへ

街並み巡り ブログランキングへ

参考・カッコしてあるのはこれまで行った所→

明日、というか、あと1時間半もすれば、不肖私めの誕生日でございます。

昨年は銀座でお祝いしてもらいましたけど、今年はどうかなあ?

思うに、一年経つのは実に早いもんですなあ(シミジミ)。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

たびら平戸口駅から再び列車に揺られ、40分ほどかかる松浦駅を目指します。

電源開発松浦火力発電所と黒潮湾→

隣にある九州電力松浦発電所と併せ、日本でも最大級の火力発電所。

海の駅松浦海のふるさと館→

平成17年にオープン。海に近いので海産物が買えるのは分かるのですが、それ以外にメロンの最高品種のアールスメロンも特産品。

松浦駅→

↓駅から少し歩いた所にある駅前通りと国道204号線との交差点

この国道とそれに通じる路地に商店が立ち並んでいます。

↓交差点から西側の界隈

風になびく千切れてボロボロの懸垂幕があはれ。

↓住んでいそうだし、お店もやっていそうだけど・・・。傾いているよな?、大丈夫なんかいな?

↓品数は充実のしもた屋。意外とマニアが大ヨダレ垂らしそうなお宝あるかも。

東側はさらに輪をかけての寂れっぷり→

上の写真奥に見える標識の交差点にある看板→

知りませんでしたが、サバも日本一であるといいます。

青魚には目がない私にとっては非常に魅力的な町でありますなあ。

(467)長崎県松浦市役所→

平戸の時にも触れた源平合戦や蒙古襲来時に活躍した松浦(まつら)党の発祥地がここ。

そして明治時代には石炭採掘で繁栄するも、戦後には衰退。

さて、ここ松浦市観光は車がどうしても不可欠。

伊万里湾に浮かぶ、元寇の折りの元軍の終焉地と云われる鷹島(場所は下の地図を見てね)では、最近元軍の船底が見つかった我が国初の海底国史跡「鷹島神崎遺跡」がありますし、モンゴル遊牧民の生活を味わえる「鷹島モンゴル村」があります。

同じく福島には「日本の棚田百選」の一つ、土谷(どや)棚田があり、田植えの頃の黄昏時がとっても素晴らしいらしい。

「どや」だけに、どや!って感じの風景なんだろうな、きっと。

そういう訳で、今回はトコトコ歩きによる市街地巡りで松浦市は終わりにします。

志佐川の「庄野橋」下流側→

橋より市街地を見る→

歩いている人に稀にしか会わなくても、走っている車はイヤでも絶対に会える。

地方へ行くと、これが寧ろ当たり前の光景。なんとも嘆かわしいことではないか・・・。

↓また列車に乗り、伊万里湾を眺めながら佐賀県に突入。

伊万里市の楠久(くすく)駅→

こんな田舎駅に降りて、ドーすんだ? とうとう血迷ったかワレ・・・!?。

参考・カッコしてあるのはこれまで行った所→