***この製作記は2008年5月から2010年3月にかけて、

本サイトへアップしたものです。当ブログに移転の上掲載を継続します。

なお、完結済み製作記の為今後の新規更新はしません。2011.10.02***

■小田急2600形非冷房車(2008~2010年版)製作記その6 仕切り直し編3■

2010年2月1日

今更ながら、新年明けて初の更新です。

ダラダラと製作を続けているうちに、とうとう材料を

買ってから3年目になってしまいました・・・(´ω`;)

さて、相変わらずといった感じの前面ですが、

前回の更新で載せた画像を見て、正面連結器の

高さが低すぎるのと、パーティングラインを削り忘れて

いる事に気づいた為、その辺に多少手を入れています。

あと、これは既にブログに書きましたが、前面だけガラス

を入れました。GMキットに入ってる塩ビシート(今回は

5000キットの分厚いやつじゃなくて、普通の薄いのを

使用)を開口部の大きさピッタリに切り出して、糸を引か

せたゴム系接着剤をそのシートの断面にのせていって、

ツライチになるよう嵌め込んだものです。

今回はHゴムが灰色なので省略しましたが、黒Hゴムの

場合は予め断面に黒を塗っておくとか、嵌め込んだ後

ガラス~Hゴムの間に薄めた黒を流し込むとかしないと

断面の白さが目立ちます。ワイパーはクロポのFM手すり

に入ってるもので、運転席側が長いもの、助手席側が短い

ものとしてあります。実車は運転席側を中心に、アイボリー

や紺(?)に塗られたものなどもあったようですが、資料が

揃わないのでまとめて無塗装の銀色としてあります。

上の画像でも微妙に映っているように、運転席の仕切りを

取り付けました。確か0.3mm厚のプラ板を加工したもので、

3000形3272Fの時と同じように客室側にプラ棒を当てて

垂直に立つようにしてあります。

手すりは最初やるつもりなどなかったのですが、下でご紹介

する運転席の機器などを作ってるうちにCPのFM系手すり

(の長い方の乗務員扉脇手すり)が仕切りの窓の幅とそこ

そこ合う事がわかって、付けてみました。色が暗いと目立た

ないので、これは床・仕切りをまとめて淡緑に塗装したあと、

この手すりにだけ明るい銀色を差して目立たせようかと考え

ています。

しかしあれですね・・・外に出る部分じゃないって事で相当

気が緩んでたようで、雑な工作です('A`;)

案外よく見える運転室の中を作りこもうと思い、運転席側

には仕切りの壁+運転台本体、助手席側にはボックス状の

物体を付けることにしました。前者は右の画像で、GMの

18m級先頭用の汎用床板ランナーに入っているものをほぼ

そのまま使い、後者はプラ板で適当に組み立てた後、

手すり(妻面ステップ用に用意したトレジャー301系用のうち

乗務員扉脇の手すり)を付けたものです。

どちらもGM41番(伊豆急ペールブルー)を筆塗りしてあり

ますが、出来上がったものを見てみるともうちょっと明るい色

のほうが良かったようです。

運転台本体は最初そのまま取り付けたのですが、結構外から

見えるためメーター類を再現しました。台そのものの形が実車

とは若干異なるので、メーターの数なども適当に調整してあり

ます。メーターそのものは白いステッカーを丸く切っただけの

ものです。

仕切り壁の窓は、実車だとHゴム支持でガラスが入っているの

ですが、下手に色を差すとうるさくなりすぎると考えてそのまま

にしてあります。

車体に組み込むとこんな感じ。案外見えますでしょ?(・ω・)

上から見ても・・・見える(・∀・b

このあと仕切りとかを淡緑に塗り終わったら、運転席のイスも

付けます。客室のロングシートも作っていますが、ようやく

構造を決めて一個試作した段階なので、6両分全部を量産

し終わるには当分時間が掛かりそうです・・・。

今回は久々にドアステッカーも貼ってみようと、インレタを

買ってきたので、1箇所試してみました。

1960年代から70年代後半頃(?)までは80年代の楕円形

ステッカーより更に前、すなわち現在のグレー印刷のものから

数えて3世代前となる「地が透明・印刷は白中心」という

ステッカーを使っていたようで、今回は“くろま屋”の私鉄用

ドアステッカーを使ってみました。画像はアホなことに背景に

青い紙を立てて撮ってしまったのでわかりにくいんですが、

インレタそのものに地色はなく、透明なガラスに白印刷のみ

のステッカーが貼られた様子を再現しています。

ちなみに右側に一個余分に転写してあるのは、かつて通常の

ドアステッカーの一段上に貼られていた、南新宿駅でのドア

締め切り扱いを表示するステッカーの再現を試みたものです。

実車は恐らく1967年の6連化~1973年の南新宿駅移設まで

の間、(各種画像を見比べた結果の推測では)新宿方先頭の

山側、小田原方先頭の海側・・・すなわち南新宿駅で開閉する

側の面のドアに貼られていたようで、案外目立ちます。

実物は文字だけなので、この模型のようにドアステッカーを

そのまま流用すると手の模様やら何やらで大袈裟になりすぎ

るのですが、雰囲気は出てるかな~なんて・・・。

ちなみにこのステッカーはドア両脇の戸袋窓にも貼られていた

みたいなので、これも再現しようと思います。

少し前のブログでも書いたように、妻面にはクロポの幅広幌を

少し切り詰めて取り付けました。詳しい工程(ってほどのもん

でもないけど)はブログをご参照下さい。高さ方向はピッタリ

なので、幅だけ詰めれば使えます。今回は切り継ぎ部分の

補強も兼ねてプラ板で渡り板を付けてみました。

色は適当に塗ったらこんな風になりましたが、どうかな・・・?

デハ2600・2800の床下機器並べがほぼ終わりました。

これは前回載せた抵抗器側とは反対側、主制御器が付く側

(海側)で、やや左よりの長い機械がたぶん主制御器。

これは鉄コレの相鉄6000から持ってきた。その隣、真ん中に

あるのがたぶん断流器で、これはGMのNo.7(東武8000あたり

のやつ)の適当な箱の表面に、新Bの断流器のギザギザだけ

切り取ってきて貼り付けたものです。実車もギザギザだけ一段

出っ張ってるので案外それっぽくなったんじゃないかな~なんて。

他はよく知らないので省略しますが、中間車は各車1箇所ずつ

昇降ステップが付くみたいなので、これが付く部分の機器は

やや引っ込み気味になるように取り付け、その機器のベースを

介してタヴァサの新型国電用ステップをぶら下げてあります。

---

2010年2月11日

3両あるM車のうち、真ん中に挟まるデハ2712で、

今回の模型ではこの車両に使い慣れたGM製動力を

組み込んであります。シンプルな構造や補修部品の

入手性など、敢えてコレを選ぶ理由は幾つかありま

すが、個人的にポイント高いのは床下機器並べの

やりやすさです。車内がダイキャストで埋まろうとも、

床下を自由に使えるほうが嬉しいんですね。モーター

カバーに無理やり浅い彫刻で再現された床下機器

のほうが許せないのです。少数派の意見かもしれ

ませんけれども・・・。

さて、それを生かして並べた床下機器、こっち側(海側)

は真横からの写真があったのでそこそこ正確だと思い

ます。MGが2基ぶら下がっているのが目立ちますね。

クーラーが載ってからは確かコレがTcに移設された

ため、5000のM1みたいにスッキリした床下になった

ようです。模型ではGMの4055B(阪急2800用らしい)

に含まれる物の両脇を切り詰めて短くしたもので再現

しました。一番左の箱はGMの「N」ランナーから持って

きていますが、もうちょっと横長なほうが似るかな。

今回は編成全体にわたって割と新しい金型の機器が

多く、以前作った車より幾らかシャープな床下になった

ように思います。

反対側(山側)。動力車の床下機器表現について注文を付けて

おいてあれですが、こっち側はあまり自信がないです。

どうしても非冷房時代の鮮明な写真が見つからなくて、

辛うじて見つかった山側からの編成写真に小さく写った

当該部分とニラメッコしながらの工作となりました。

編成の丁度真ん中あたりに来る車なので、どれも写りが

小さくて苦労しましたね。

こっち側も割と新しい金型の機器を多用していて、

たぶん新A~Cあたりがメインなんじゃないかなと・・・。

空気溜め的なのだけ6番の小さいほうを使ったと思います。

サハ2762です。全体を写せばいいのに、ステップが思いの

ほか目立ったのが嬉しくてそこしか写してない。

気が向いたらサハだけ後日側面写真を追加するかも。

機器少ないですけどね・・・。

色々写真を見比べた感じ、サハは非冷房車~冷房車の間に

大きな違いはないっぽいです。どっちも機器が少ない。

前述のステップは他の車みたいに機器の台座を介して取り

付ける事が出来ないため、ステップの為にわざわざプラ板で

取り付け台座を設けることとなりました。

以前載せたデハ2600・2800の海側です。塗るとこんな感じに~

結構無茶をした気がする断流器が案外うまくまとまってくれて

ホッとした一方で、主制御器はわざわざ相鉄から持ってきた割に

今ひとつかな。何かが違う。

---

2010年2月25日

以前書いてたデハ2600・2800の山側の抵抗器と

分流コイルの碍子です。張り切って再現した割には

色差しが下手だったり白が目立ちすぎたりで今ひとつ。

碍子に色を差すついでにところどころ機器表面にも

ちょこちょこ白を入れて、機器の表記を再現してみました。

台車の住友マークも、昔の写真を見た限りでは若干周りと

違う色なので(モノクロなので明確な色はわからず)、

白を差してあります。

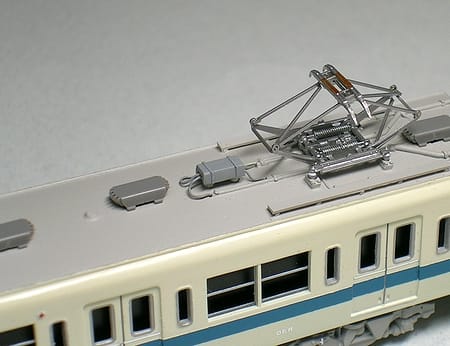

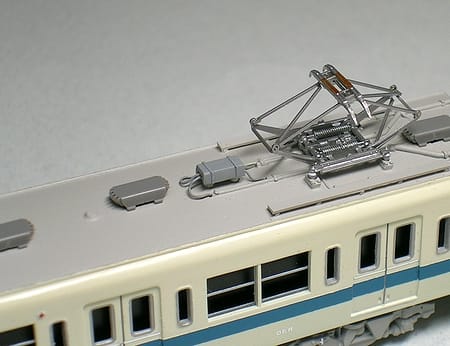

めんどくさくて長い事先延ばしにしていたヒューズですが、

さすがにそろそろ残り作業が少なくなってきたので、

手を付けました。ボックス自体はキットに入っているパーツを

使いましたが、変形しまくりで凄い事になっているので、

全体をヤスリで削って形を整えてあります。屋根への固定も

接着剤だけでは相当不安なので、ボックスの脚と屋根板に

穴を開けて、0.4mmの真鍮線を介して取り付けるようにしました。

そのほか、プラペーパーを細切りにしたやつで帯状の出っ張り

を再現してあります。最初は形状的に近い東急7000用の流用

で済ませようかとも思いましたが、出来上がったものを見ると

やはり一手間かけてよかったなぁと思います。

ボックス全体が若干大きいですが、太めに再現した配管との

バランス的には却って良かったのでは、と納得しています。

脚だけはさすがに太すぎて美しくないですけどね・・・。

ボックスから延びる配管は他よりひとまわり細くなるので、

0.2mmの真鍮線で作りました。これもただ付けただけだと

絶対強度不足になるので、ボックス側と屋根板側双方に

穴を開け、差し込む構造にしてあります。実物とは異なる

構造ですが、案外目立ちませんでしょ?完璧にやろうと

したら太い方の配管に真鍮パイプを使うしかないと思います。

車体に関してはもうガラス貼りくらいしかやる事が無いのですが、

めんどくさくて手を出しあぐねています。ドアステッカーを貼るのも

気が重い・・・。

とりあえず一足先に乗務員扉だけガラスを入れました。

いつものように窓枠はGMのアルミ箔ステッカー、

文字はジオマトのインレタです。

---

2010年3月28日

めんどくささから先延ばしにしていた窓ガラス貼りですが、

これをやらない事には完成しないのでようやく取り掛かりました。

全部貼り終わるまで一週間以上かかった気がする(´∀`;)

今回はドアステッカーのインレタ転写もあったので、尚更手間が

かかったっていうのはあるんですけどね・・・。

使った材料は戸袋窓が小田急5000形キットに入ってるサッシ

印刷窓、それ以外が塩ビシートです。塩ビの部分は普段なら

タミヤの透明プラ板を使うんですが、傷が入りやすい事と、

今回たまたま手持ち品に傷の少ないものがなかった為、

久々に塩ビを使ってみました。これはこれでホコリが付きやす

くて、一長一短な気がするんですけれども・・・。

ちなみに戸袋窓に使うこの印刷窓は、これまでサッシの

左右(元々戸袋窓に使う用の部分)だけを使って残りを

捨ててましたが、実はご覧のようにサッシの印刷に沿って

分割すればそれぞれ側板の戸袋窓より一回り大きくなる事が

判明しました。ようは、今まで捨ててた分も充分戸袋窓用

として使用できるという訳で、印刷窓の消費ペースが一気に

減りました・・・。いままで勿体無い事をしていましたね。

ガラスを貼り終わった後は、久々にロングシートなんてものを

作っていました。モリタあたりからホワイトメタルのパーツが

出ていた気がしますが、原則として今後作る電車は全部

ロングシート完備にする予定なので、経済性を重視して全部

自作としました。

背もたれが0.5mm厚のプラ板、座面部分が1.2mm厚のプラ板

で、それぞれを必要な長さに切った後、タミヤセメントで組み立

ててあります。色はGM22番に何色かを混ぜた紺色で、窓越し

でも見えやすいよう実物のイメージよりやや明るめの色合いと

してあります。取り付けにあたっては細かい採寸は行なわず、

窓越しに見て適当な高さに付くよう作業しました。

蹴込板の部分を塗り分けたりしてないので、シート単体で

見るとショボいですが、窓越しに見るとまぁまぁ、なんじゃ

ないでしょうか。赤とかオレンジのシートを使った電車なら

尚更効果的だと思います。

先頭部分も仕上げました。新たにジャンパケーブルやエア

ホース類を付けてあります。細かい作り方は今回の更新と

同時公開の紹介ページに書きましたが、かなり強度重視の

作りになっています。たぶんやたらな事では壊れないはず。

地味に種別幕も印刷の粗さに耐えかねて鳳車輌のやつに

貼り替えてありますが、貼った場所が元々立体感に乏しす

ぎるパーツだけに、窓の中に幕が入っているようには見え

ませんね。残念。

こんな感じでようやく完成しました。

今回はサボり期間と仕上げ期間がとにかく長かったですね。

普段なら塗った後はサクサク進むはずなんですが、今回は

半年近くかかってる。“その2”以降が長いこと長いこと(笑)

正直かけた時間に見合う出来だとは到底思えなくて、反省

とか後悔の多い品物になってしまいましたが、久々に全力

で作った事もあって中々楽しかったです。

****************************************

長い事作りたかった電車たちの並び。

実はどっちも着工時期は大して変わらないんですが、完成時期は1年近く違ってしまった(・∀・;)

ホントに長かったなぁ・・・サボり期間がw

まさか3度も車体を作り直すとも思わなかったし・・・ほんとよく完成したもんだと思います(´,_>`)

長い長い製作記、お付き合いいただきましてありがとうございました。

完成した車両は本サイト(http://obakyu.s53.xrea.com/)の

展示室で公開中です。

本サイトへアップしたものです。当ブログに移転の上掲載を継続します。

なお、完結済み製作記の為今後の新規更新はしません。2011.10.02***

■小田急2600形非冷房車(2008~2010年版)製作記その6 仕切り直し編3■

2010年2月1日

今更ながら、新年明けて初の更新です。

ダラダラと製作を続けているうちに、とうとう材料を

買ってから3年目になってしまいました・・・(´ω`;)

さて、相変わらずといった感じの前面ですが、

前回の更新で載せた画像を見て、正面連結器の

高さが低すぎるのと、パーティングラインを削り忘れて

いる事に気づいた為、その辺に多少手を入れています。

あと、これは既にブログに書きましたが、前面だけガラス

を入れました。GMキットに入ってる塩ビシート(今回は

5000キットの分厚いやつじゃなくて、普通の薄いのを

使用)を開口部の大きさピッタリに切り出して、糸を引か

せたゴム系接着剤をそのシートの断面にのせていって、

ツライチになるよう嵌め込んだものです。

今回はHゴムが灰色なので省略しましたが、黒Hゴムの

場合は予め断面に黒を塗っておくとか、嵌め込んだ後

ガラス~Hゴムの間に薄めた黒を流し込むとかしないと

断面の白さが目立ちます。ワイパーはクロポのFM手すり

に入ってるもので、運転席側が長いもの、助手席側が短い

ものとしてあります。実車は運転席側を中心に、アイボリー

や紺(?)に塗られたものなどもあったようですが、資料が

揃わないのでまとめて無塗装の銀色としてあります。

上の画像でも微妙に映っているように、運転席の仕切りを

取り付けました。確か0.3mm厚のプラ板を加工したもので、

3000形3272Fの時と同じように客室側にプラ棒を当てて

垂直に立つようにしてあります。

手すりは最初やるつもりなどなかったのですが、下でご紹介

する運転席の機器などを作ってるうちにCPのFM系手すり

(の長い方の乗務員扉脇手すり)が仕切りの窓の幅とそこ

そこ合う事がわかって、付けてみました。色が暗いと目立た

ないので、これは床・仕切りをまとめて淡緑に塗装したあと、

この手すりにだけ明るい銀色を差して目立たせようかと考え

ています。

しかしあれですね・・・外に出る部分じゃないって事で相当

気が緩んでたようで、雑な工作です('A`;)

案外よく見える運転室の中を作りこもうと思い、運転席側

には仕切りの壁+運転台本体、助手席側にはボックス状の

物体を付けることにしました。前者は右の画像で、GMの

18m級先頭用の汎用床板ランナーに入っているものをほぼ

そのまま使い、後者はプラ板で適当に組み立てた後、

手すり(妻面ステップ用に用意したトレジャー301系用のうち

乗務員扉脇の手すり)を付けたものです。

どちらもGM41番(伊豆急ペールブルー)を筆塗りしてあり

ますが、出来上がったものを見てみるともうちょっと明るい色

のほうが良かったようです。

運転台本体は最初そのまま取り付けたのですが、結構外から

見えるためメーター類を再現しました。台そのものの形が実車

とは若干異なるので、メーターの数なども適当に調整してあり

ます。メーターそのものは白いステッカーを丸く切っただけの

ものです。

仕切り壁の窓は、実車だとHゴム支持でガラスが入っているの

ですが、下手に色を差すとうるさくなりすぎると考えてそのまま

にしてあります。

車体に組み込むとこんな感じ。案外見えますでしょ?(・ω・)

上から見ても・・・見える(・∀・b

このあと仕切りとかを淡緑に塗り終わったら、運転席のイスも

付けます。客室のロングシートも作っていますが、ようやく

構造を決めて一個試作した段階なので、6両分全部を量産

し終わるには当分時間が掛かりそうです・・・。

今回は久々にドアステッカーも貼ってみようと、インレタを

買ってきたので、1箇所試してみました。

1960年代から70年代後半頃(?)までは80年代の楕円形

ステッカーより更に前、すなわち現在のグレー印刷のものから

数えて3世代前となる「地が透明・印刷は白中心」という

ステッカーを使っていたようで、今回は“くろま屋”の私鉄用

ドアステッカーを使ってみました。画像はアホなことに背景に

青い紙を立てて撮ってしまったのでわかりにくいんですが、

インレタそのものに地色はなく、透明なガラスに白印刷のみ

のステッカーが貼られた様子を再現しています。

ちなみに右側に一個余分に転写してあるのは、かつて通常の

ドアステッカーの一段上に貼られていた、南新宿駅でのドア

締め切り扱いを表示するステッカーの再現を試みたものです。

実車は恐らく1967年の6連化~1973年の南新宿駅移設まで

の間、(各種画像を見比べた結果の推測では)新宿方先頭の

山側、小田原方先頭の海側・・・すなわち南新宿駅で開閉する

側の面のドアに貼られていたようで、案外目立ちます。

実物は文字だけなので、この模型のようにドアステッカーを

そのまま流用すると手の模様やら何やらで大袈裟になりすぎ

るのですが、雰囲気は出てるかな~なんて・・・。

ちなみにこのステッカーはドア両脇の戸袋窓にも貼られていた

みたいなので、これも再現しようと思います。

少し前のブログでも書いたように、妻面にはクロポの幅広幌を

少し切り詰めて取り付けました。詳しい工程(ってほどのもん

でもないけど)はブログをご参照下さい。高さ方向はピッタリ

なので、幅だけ詰めれば使えます。今回は切り継ぎ部分の

補強も兼ねてプラ板で渡り板を付けてみました。

色は適当に塗ったらこんな風になりましたが、どうかな・・・?

デハ2600・2800の床下機器並べがほぼ終わりました。

これは前回載せた抵抗器側とは反対側、主制御器が付く側

(海側)で、やや左よりの長い機械がたぶん主制御器。

これは鉄コレの相鉄6000から持ってきた。その隣、真ん中に

あるのがたぶん断流器で、これはGMのNo.7(東武8000あたり

のやつ)の適当な箱の表面に、新Bの断流器のギザギザだけ

切り取ってきて貼り付けたものです。実車もギザギザだけ一段

出っ張ってるので案外それっぽくなったんじゃないかな~なんて。

他はよく知らないので省略しますが、中間車は各車1箇所ずつ

昇降ステップが付くみたいなので、これが付く部分の機器は

やや引っ込み気味になるように取り付け、その機器のベースを

介してタヴァサの新型国電用ステップをぶら下げてあります。

---

2010年2月11日

3両あるM車のうち、真ん中に挟まるデハ2712で、

今回の模型ではこの車両に使い慣れたGM製動力を

組み込んであります。シンプルな構造や補修部品の

入手性など、敢えてコレを選ぶ理由は幾つかありま

すが、個人的にポイント高いのは床下機器並べの

やりやすさです。車内がダイキャストで埋まろうとも、

床下を自由に使えるほうが嬉しいんですね。モーター

カバーに無理やり浅い彫刻で再現された床下機器

のほうが許せないのです。少数派の意見かもしれ

ませんけれども・・・。

さて、それを生かして並べた床下機器、こっち側(海側)

は真横からの写真があったのでそこそこ正確だと思い

ます。MGが2基ぶら下がっているのが目立ちますね。

クーラーが載ってからは確かコレがTcに移設された

ため、5000のM1みたいにスッキリした床下になった

ようです。模型ではGMの4055B(阪急2800用らしい)

に含まれる物の両脇を切り詰めて短くしたもので再現

しました。一番左の箱はGMの「N」ランナーから持って

きていますが、もうちょっと横長なほうが似るかな。

今回は編成全体にわたって割と新しい金型の機器が

多く、以前作った車より幾らかシャープな床下になった

ように思います。

反対側(山側)。動力車の床下機器表現について注文を付けて

おいてあれですが、こっち側はあまり自信がないです。

どうしても非冷房時代の鮮明な写真が見つからなくて、

辛うじて見つかった山側からの編成写真に小さく写った

当該部分とニラメッコしながらの工作となりました。

編成の丁度真ん中あたりに来る車なので、どれも写りが

小さくて苦労しましたね。

こっち側も割と新しい金型の機器を多用していて、

たぶん新A~Cあたりがメインなんじゃないかなと・・・。

空気溜め的なのだけ6番の小さいほうを使ったと思います。

サハ2762です。全体を写せばいいのに、ステップが思いの

ほか目立ったのが嬉しくてそこしか写してない。

気が向いたらサハだけ後日側面写真を追加するかも。

機器少ないですけどね・・・。

色々写真を見比べた感じ、サハは非冷房車~冷房車の間に

大きな違いはないっぽいです。どっちも機器が少ない。

前述のステップは他の車みたいに機器の台座を介して取り

付ける事が出来ないため、ステップの為にわざわざプラ板で

取り付け台座を設けることとなりました。

以前載せたデハ2600・2800の海側です。塗るとこんな感じに~

結構無茶をした気がする断流器が案外うまくまとまってくれて

ホッとした一方で、主制御器はわざわざ相鉄から持ってきた割に

今ひとつかな。何かが違う。

---

2010年2月25日

以前書いてたデハ2600・2800の山側の抵抗器と

分流コイルの碍子です。張り切って再現した割には

色差しが下手だったり白が目立ちすぎたりで今ひとつ。

碍子に色を差すついでにところどころ機器表面にも

ちょこちょこ白を入れて、機器の表記を再現してみました。

台車の住友マークも、昔の写真を見た限りでは若干周りと

違う色なので(モノクロなので明確な色はわからず)、

白を差してあります。

めんどくさくて長い事先延ばしにしていたヒューズですが、

さすがにそろそろ残り作業が少なくなってきたので、

手を付けました。ボックス自体はキットに入っているパーツを

使いましたが、変形しまくりで凄い事になっているので、

全体をヤスリで削って形を整えてあります。屋根への固定も

接着剤だけでは相当不安なので、ボックスの脚と屋根板に

穴を開けて、0.4mmの真鍮線を介して取り付けるようにしました。

そのほか、プラペーパーを細切りにしたやつで帯状の出っ張り

を再現してあります。最初は形状的に近い東急7000用の流用

で済ませようかとも思いましたが、出来上がったものを見ると

やはり一手間かけてよかったなぁと思います。

ボックス全体が若干大きいですが、太めに再現した配管との

バランス的には却って良かったのでは、と納得しています。

脚だけはさすがに太すぎて美しくないですけどね・・・。

ボックスから延びる配管は他よりひとまわり細くなるので、

0.2mmの真鍮線で作りました。これもただ付けただけだと

絶対強度不足になるので、ボックス側と屋根板側双方に

穴を開け、差し込む構造にしてあります。実物とは異なる

構造ですが、案外目立ちませんでしょ?完璧にやろうと

したら太い方の配管に真鍮パイプを使うしかないと思います。

車体に関してはもうガラス貼りくらいしかやる事が無いのですが、

めんどくさくて手を出しあぐねています。ドアステッカーを貼るのも

気が重い・・・。

とりあえず一足先に乗務員扉だけガラスを入れました。

いつものように窓枠はGMのアルミ箔ステッカー、

文字はジオマトのインレタです。

---

2010年3月28日

めんどくささから先延ばしにしていた窓ガラス貼りですが、

これをやらない事には完成しないのでようやく取り掛かりました。

全部貼り終わるまで一週間以上かかった気がする(´∀`;)

今回はドアステッカーのインレタ転写もあったので、尚更手間が

かかったっていうのはあるんですけどね・・・。

使った材料は戸袋窓が小田急5000形キットに入ってるサッシ

印刷窓、それ以外が塩ビシートです。塩ビの部分は普段なら

タミヤの透明プラ板を使うんですが、傷が入りやすい事と、

今回たまたま手持ち品に傷の少ないものがなかった為、

久々に塩ビを使ってみました。これはこれでホコリが付きやす

くて、一長一短な気がするんですけれども・・・。

ちなみに戸袋窓に使うこの印刷窓は、これまでサッシの

左右(元々戸袋窓に使う用の部分)だけを使って残りを

捨ててましたが、実はご覧のようにサッシの印刷に沿って

分割すればそれぞれ側板の戸袋窓より一回り大きくなる事が

判明しました。ようは、今まで捨ててた分も充分戸袋窓用

として使用できるという訳で、印刷窓の消費ペースが一気に

減りました・・・。いままで勿体無い事をしていましたね。

ガラスを貼り終わった後は、久々にロングシートなんてものを

作っていました。モリタあたりからホワイトメタルのパーツが

出ていた気がしますが、原則として今後作る電車は全部

ロングシート完備にする予定なので、経済性を重視して全部

自作としました。

背もたれが0.5mm厚のプラ板、座面部分が1.2mm厚のプラ板

で、それぞれを必要な長さに切った後、タミヤセメントで組み立

ててあります。色はGM22番に何色かを混ぜた紺色で、窓越し

でも見えやすいよう実物のイメージよりやや明るめの色合いと

してあります。取り付けにあたっては細かい採寸は行なわず、

窓越しに見て適当な高さに付くよう作業しました。

蹴込板の部分を塗り分けたりしてないので、シート単体で

見るとショボいですが、窓越しに見るとまぁまぁ、なんじゃ

ないでしょうか。赤とかオレンジのシートを使った電車なら

尚更効果的だと思います。

先頭部分も仕上げました。新たにジャンパケーブルやエア

ホース類を付けてあります。細かい作り方は今回の更新と

同時公開の紹介ページに書きましたが、かなり強度重視の

作りになっています。たぶんやたらな事では壊れないはず。

地味に種別幕も印刷の粗さに耐えかねて鳳車輌のやつに

貼り替えてありますが、貼った場所が元々立体感に乏しす

ぎるパーツだけに、窓の中に幕が入っているようには見え

ませんね。残念。

こんな感じでようやく完成しました。

今回はサボり期間と仕上げ期間がとにかく長かったですね。

普段なら塗った後はサクサク進むはずなんですが、今回は

半年近くかかってる。“その2”以降が長いこと長いこと(笑)

正直かけた時間に見合う出来だとは到底思えなくて、反省

とか後悔の多い品物になってしまいましたが、久々に全力

で作った事もあって中々楽しかったです。

****************************************

長い事作りたかった電車たちの並び。

実はどっちも着工時期は大して変わらないんですが、完成時期は1年近く違ってしまった(・∀・;)

ホントに長かったなぁ・・・サボり期間がw

まさか3度も車体を作り直すとも思わなかったし・・・ほんとよく完成したもんだと思います(´,_>`)

長い長い製作記、お付き合いいただきましてありがとうございました。

完成した車両は本サイト(http://obakyu.s53.xrea.com/)の

展示室で公開中です。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます