長年、我が家には特急車がいませんでした。

子供のころ、電車の本の巻頭にはお決まりのようにHiSEが載っていましたが、

その奥ですれ違っている2600形のほうに関心を持つような有様でしたから、

自然な流れともいえます。

ただ、SSEはなかなか可愛らしいデザインであり、ボリュームも手ごろなので

昨年中古を買いました。

それがこのたび色々な加工を終えて竣工しましたので、ご紹介します。

元製品は言わずもがなの蕨3001×5。

クーラーカバーや下回り、外ほろ等の再塗装と細部への色差しが

主な作業です。

前面はライトリムの内側に銀を差すと俄然SSEらしい顔つきになります。

ライトの反射鏡表現とワイパーの形状修正は、めんどくさいのでやりませんでした。

丸っこいイメージの強いSSEですが、横から見ると案外鋭い形をしています。魚みたい。

無線アンテナは我が家標準のTOMIXのJA-02に交換しました。

一般車に先駆けて特急の列車無線使用がスタートしたS41年から

数年間(おおよそS48年ごろまでと思われる)は、国鉄の常磐無線にも似た独特の筒形アンテナだったようです。

SSEはクーラーカバーに個体差があり、今回プロトタイプとした3001×5は正面の切れ込みが非常に浅く、

かつ小さな丸穴が左右にあるのが特徴です。

ただ、その加工に二の足を踏んでいたところ、昭和47年撮影の同編成において

他編成同様の深い切れ込みの姿(丸穴もない)が確認できたので、都合よくその年代の設定にしました。

ただし、緑がかったグレーの塗装には違和感があったので、やや青寄りの灰色で塗り直しました。

曲線を描く部分にはマスキングゾルが大活躍しました。

運転室の中は機器を除いて濃紺(床材の色)で塗りつぶしました。

パンタを銀に塗ったほか、ヒューズ類に色差しを行いました。

ただし、パンタは厳密には擦り板の両端が尖った一般的なタイプが正しいようです。

低い車高を補う高いパンタ台が特徴的です。

客扉の形もおもしろい。

1950年代テイスト満載の、古き良き特急車という感じがします。

車体裾に半分隠れた床下機器にも、適宜色差しを行いました。

特に断流器の灰色は目立ちます。

本物を見たことはありませんが、知らないなりに集め得る最大限の資料をもって

細かく手を加えていくことで、妙な愛着がわいてくるから不思議です。

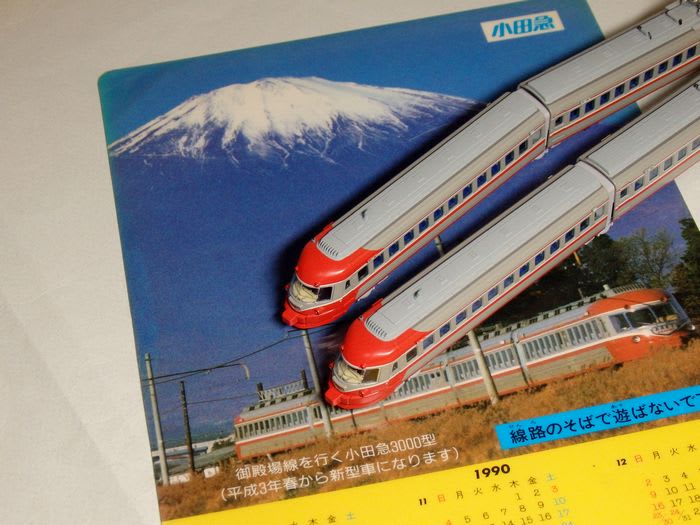

特急一般両分野の名車の並び。

もうちょっと遡った名車との並び。

ロマンスカーはSEをスタートと数えることも多いですが、

ほんとのほんとは1600の復興整備車に端を発するんだったと思います。

1600のもっとも華やかなりし頃とも言えるでしょう。

見た目は違えど、ぜんぶ昭和32~33年製のボデーたち。

凄まじい流線型のSEを作る傍ら、1651~1653の古臭いボデーも調達していたのです。

昭和40年代半ばからの、新しい光景。

SSEの顔はヨーロッパのTEEに、一般車の新カラーは京王線の5000系にそれぞれ

ヒントがうかがえますが、どちらもなかなかのセンスといえます。

3001×5はS58年に大井川へ行ったので、厳密には8052との並びはウソ。

でもあともう1編成(S61年度に廃車)を除くほかの編成に限って言うならば

8052どころか1000のワイドドアと並んでいてもOKで、その長寿命ぶりには驚かされます。

小田急創業期の乙号車(のちの1100)と、軽量ステンレス車の両方と同じ時代を生きた車はこの車だけではないでしょうか。

短期間で捨てることも視野に入れつつ思い切った設計をした車が、これほど長く生きたというのも不思議な展開です。

もっとも、それは乗り入れ先の国鉄が難しい時代に突入した結果との見方もあります。

キハを用いた乗り入れ開始当初の国鉄がほこる威容と、

その後の落ちていく国鉄の姿は、当時のキハの運ちゃんがピクの679号で語っています。

身近だけど知らないことばかりのロマンスカーが楽しい今日この頃。

長いのはいりませんが、短いのならもう1本くらいあってもいいかもと思ってます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます