今日は、グリミン(グリムと民間伝承研究会)の第55回例会の案内を

します。

グリミンは、グリム童話を初めとしてドイツ語圏の伝承文学を研究する

グループです。

この研究会については以前にも紹介しましたが、

詳しくは、下記のサイトをご覧下さい。

グリムと民間伝承研究会

今回は、上智大学(東京・四谷)で開催される日本独文学会の開催にあわせて

開かれるので関西からは少し遠いですね。

一応、案内だけでも読んでみてください。

グリム童話のイベントや他の学会の案内も載せていますので、

できたら、最後までお読みくださいね。

それから、さらに詳しく、新刊情報もご覧になりたい方は

下記のブログの後半に載ってますのでご覧ください。

グリム童話と民間伝承に関心ある方の対話の広場

★グリムと民間伝承研究会(グリミン)★第55回例会案内★

2012年5月12日

大型連休も終わり、新緑の季節となりました。

皆さま、お元気でいらっしゃいますか。

さて今回は、日本独文学会の春季大会に合わせて、

大会2日目午後にグリミンの例会を開催します。

平素参加しにくい方々も是非奮ってご参加下さい。

★今回は東京大学大学院で近代ロシア文学研究されている金沢友緒さんに

「ロシア文学におけるドイツ・フォークロアの受容と影響」と題して

ご発表いただくことになりました。

なお、例会の後半では秋のグリム・シンポジウムの準備会をします。

記

●日時: 2012年5月20日(日)午後1時30分から(時間厳守)

午後1時30分~4時 研究会(時間厳守)

午後4時~5時 懇親会(大学近辺の喫茶店・自由参加)

●会場:

上 智 大 学 (四谷キャンパス) 9号館 358教室

(JR中央線、東京メトロ丸ノ内線・南北線/四ッ谷駅 麹町口・赤坂口から徒歩5分)

(〒102-8554 東京都千代田区紀尾井町7-1)

四谷キャンパスアクセスガイド :

http://www.sophia.ac.jp/jpn/info/access/accessguide/access_yotsuya

●内容:

★研究発表 金沢友緒 (東京大学大学院生) 午後1時半~

ロシア文学におけるドイツ・フォークロアの受容と影響

【発表の概要】

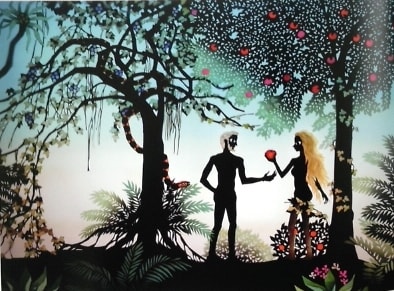

文学史上、18世紀末から19世紀初頭のロシアではロマン派が主流であり、他国と同様に、

民間伝承、歴史、幻想、といった題材が文壇の間で好まれていた。

このロシア・ロマン派作家達は西欧の中でも特にドイツ・ロマン派からの影響を大きく受け、

彼等の間ではドイツ民間伝承のモチーフやプロットが利用されていた。

グリム童話の翻訳や、フォークロアに題材をとったホフマン、ゲーテ等の作品が

作家達を刺激したのである。

今回はドイツ・ロマン派の文学の中のフォークロア的な要素が、

ロシアにおいてどのように受容されたのかを考察したい。

「ファウスト」や「砂男」等のモチーフについて取り上げる予定である。

★秋のグリム・シンポジウムの準備会 午後2時45分~

秋の独文学会シンポ:グリム童話とジェンダー

東洋大学シンポ:『グリム童話』がつなぐ過去と未来

●参加費 500円

----------

■なお、独文学会の春季発表会でもグリミン会員等の興味深い発表が

下記のように、ありますので、あわせてお聞きください。

★川村和宏

『メルヒェン』としての『はてしない物語』

5月19日(土)口頭発表:文学1・E会場(14:30~17:05)の4番目

★山縣光晶

ティークの鉱山実体験と『ルーネンベルク』解釈―主人公の最後の形姿を巡って

5月20日(日)口頭発表:文学3・E会場(10:00~12:35)の1番目

下記の学会サイトもご覧下さい。

http://www.jgg.jp/modules/neues/index.php?page=article&storyid=985

★世話人

池田香代子

竹原 威滋

野口 芳子

■今後のグリミン例会予告■

★第56回例会:グリム・シンポジウム

2012年度日本独文学会秋季研究発表会(中央大学 10月13日~14日)において

テーマ:グリム童話とジェンダー

パネラー:野口芳子、竹原威滋、溝井裕一、金城=ハウプトマン朱美

■グリム童話初版刊行200年・関連イベント(予告・変更アリ)

グリミンでは秋に関連イベントを企画しています。

★ドイツ・グリム協会学会発表 9月8日(土) ドイツにて

日本側からは野口芳子氏が発表予定。

★グリム・シンポジウム「グリム童話200年のあゆみ」

10月20日(土) 東洋大学にて

ドイツ側から下記の基調講演を予定:

ベルンハルト・ラウアー氏(グリム博物館長)

グリム童話刊行史と挿絵〔仮〕

ハルム=ペア・ツィンマーマン氏(チューリヒ大学教授)

グリム兄弟とマールブルク大学〔仮〕

日本側からは

シンポ:『グリム童話』がつなぐ過去と未来

パネラー:野口、溝井、竹原 司会:大野

★グリミン主催グリム出版200年祭シンポジウム

10月28日(日) 武庫川女子大学にて 企画中

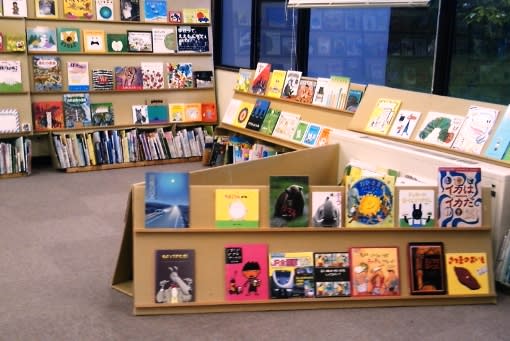

★小澤俊夫氏の主宰する「昔ばなし大学」では全国各地で

「グリム童話を語る会」を開催予定:

5月13日(日)和歌山ビッグ愛6階601会議室

5月20日(日)精華町立図書館 集会室

10月4日(木)宝塚市中央図書館

10月20日(土)帯広市図書館1F 多目的視聴覚室

詳しくは:

http://www.ozawa-folktale.com/

■学会等情報■

●日本口承文芸学会 第36回大会 犬山市福祉会館 6月2日(土)~3日(日)

公開講演 肖像と伝説 ―市橋鐸・林輝夫の内藤丈艸肖像収集から― 高木 史人

『日本の伝説』と愛知の伝説 ―東浦町生路井の杖立清水伝説をめぐって― 齊藤 純

吉良上野介とは何者だったのか ―史実、伝承、虚構のはざまで― 川田 順造

シンポジウム: 口承文芸研究は都市伝説をどう扱うか

パネラー:飯倉義之、重信 幸彦、山田 厳子、渡部 圭一 司会:小池 淳一

詳しくは:

http://ko-sho.org/page/1546/

●日本昔話学会 立正大学 7月7日(土)~8日(日)

●国際口承文芸学会 (ISFNR) 第16回大会 (予告)

2013年6月25日~30日 ビリニュス市(リトアニア共和国)

ビリニュス大学 リトアニア民間文芸研究所

総合テーマ:現代社会における口承文芸、その統一性と多様性

学会参加申込:2012年6月30日までに

研究発表申込:タイトルと要旨(300字以内)を2012年10月1日までに

The 16th Congress of the International Society for Folk Narrative Research (ISFNR)

will take place in Vilnius, Lithuania, in June 25-30, 2013.

Folk Narrative in the Modern World: Unity and Diversity

Organizers: Institute of Lithuanian Literature and Folklore & Vilnius University

U. Marzolph, president

詳しくは右記サイト参照:

http://www.llti.lt/lt/kongresas/

学会HPサイト:

http://www.isfnr.org/

今日は研究会の案内だけで失礼しました。

では、また、次週土曜日まで、おげんきで!