奈良民話祭り2013は、盛会のうちに終了しました。

年々、少しずつ、参加者が増え、市民に定着しつつあります。

感謝をもって皆様に報告いたします。

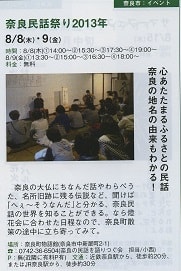

ぱーぷる8月号のEVENTに載せていただきました。

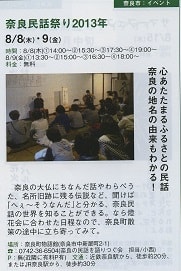

奈良新聞の8月8日の催しランンナップのイベントに載せていただきました。

語りに耳を傾ける人々

音声館のスタッフによるわらべ歌と手遊びに興じる人々

紙芝居に見入る子どもたち

夕方、燈花会のともしびに雰囲気満点の会場:奈良町物語館

8月8日にはNHK奈良放送局が「ならナビ」でニュースとして取り上げてくださいました。

奈良日々新聞にも記事が載るそうです。

ナーミンテラー(奈良の民話の語り手)のみなさま、お疲れでした。

そして、参加してくださった多くのみなさま、ありがとう、多謝、サンキュウ、ダンケ!

来年は5年目を迎えます。

奈良燈花会の風物詩として奈良県民に愛される「民話祭り」になりますよう

さらにナーミンテラーともども精進します!

---------------

さて、8月14日(水)には、

「第3回、エフエムハイホー ラジオ祭り」が

王寺駅前、リーベル王寺東館5Fりーべるホールで開催されます。

私が午後1時から30分間「奈良の民話を楽しむ」と題して講演します。

下記のサイトをご覧ください:

エフエムハイホー ラジオ祭り

ならまち、吉野、柳生のお話を語りつつ、

民話地図やこのほど出版された「子どもと家庭のための奈良の民話」も

話題にするつもりです。

よろしかったら、聴きに来てくださいね。

ところで、毎日暑いですね。

お元気でお過ごしください。

年々、少しずつ、参加者が増え、市民に定着しつつあります。

感謝をもって皆様に報告いたします。

ぱーぷる8月号のEVENTに載せていただきました。

奈良新聞の8月8日の催しランンナップのイベントに載せていただきました。

語りに耳を傾ける人々

音声館のスタッフによるわらべ歌と手遊びに興じる人々

紙芝居に見入る子どもたち

夕方、燈花会のともしびに雰囲気満点の会場:奈良町物語館

8月8日にはNHK奈良放送局が「ならナビ」でニュースとして取り上げてくださいました。

奈良日々新聞にも記事が載るそうです。

ナーミンテラー(奈良の民話の語り手)のみなさま、お疲れでした。

そして、参加してくださった多くのみなさま、ありがとう、多謝、サンキュウ、ダンケ!

来年は5年目を迎えます。

奈良燈花会の風物詩として奈良県民に愛される「民話祭り」になりますよう

さらにナーミンテラーともども精進します!

---------------

さて、8月14日(水)には、

「第3回、エフエムハイホー ラジオ祭り」が

王寺駅前、リーベル王寺東館5Fりーべるホールで開催されます。

私が午後1時から30分間「奈良の民話を楽しむ」と題して講演します。

下記のサイトをご覧ください:

エフエムハイホー ラジオ祭り

ならまち、吉野、柳生のお話を語りつつ、

民話地図やこのほど出版された「子どもと家庭のための奈良の民話」も

話題にするつもりです。

よろしかったら、聴きに来てくださいね。

ところで、毎日暑いですね。

お元気でお過ごしください。