すっかり秋らしくなってきましたね。

梅花女子大のキャンバスも見事な錦秋です。

地面には枯葉が敷き詰められています。

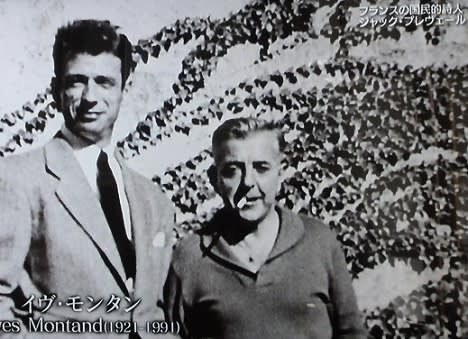

ところで、みなさま、イヴ・モンタンの歌う「枯葉」をご存知ですね。

(NHK番組「SONGSズペシャル 松任谷由実」より)

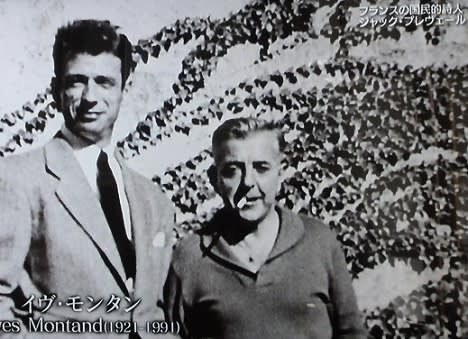

左手はイヴ・モンタン、右手は、作詞者のジャック・プレヴェールです。

ジャック・プレヴェールは、フランスの国民的詩人で、

松任谷由実は、この詩人の詩に若き日から親しんでいたそうです。

(NHKの同上番組より)

松任谷由実(ユーミン)は、

高校一年の頃に小学校時代の同級生男子が筋ジストロフィーで亡くなった時

その死を悼(いた)み、「若くして死ぬって、どういうことかな」と思いめぐらし、

高校3年の時、「ひこうき雲」という歌を作ったそうです。

白い坂道が 空まで続いていた。

ゆらゆら かげろうがあの子を包む。

誰も気づかず ただひとり

あの子は昇っていく。

何もおそれない、そして舞い上がる。

空を憧れて 空をかけていく。

あの子の命はひこうき雲。

(作詞・作曲:荒井由美 1973年)

実にすばらしいレクイエム(鎮魂歌)です。

のちに、これは荒井由実のファースト・アルバム(2000年)のタイトル曲になっています。

作曲からちょうど40年目に、なんと宮崎駿がこの曲を映画「風立ぬ」の主題曲に採用したのです。

(NHKの同上番組より)

皆さん、是非、宮崎駿監督の最後の作品「風立ぬ」も見てくださいね。

ひたむきな愛!

自分の夢に忠実にまっすぐすすむ意志!

個人の人生に襲いかかる悲痛な運命!

秘密のない国民が主人公の政治の尊さ!!

みなさんは、何を読みとられるでしょうか?

今日は、「枯葉」 → 「ひこうき雲」 → 「風立ぬ」

の三題噺でした。

では、次回のブログでお会いしましょう!

梅花女子大のキャンバスも見事な錦秋です。

地面には枯葉が敷き詰められています。

ところで、みなさま、イヴ・モンタンの歌う「枯葉」をご存知ですね。

(NHK番組「SONGSズペシャル 松任谷由実」より)

左手はイヴ・モンタン、右手は、作詞者のジャック・プレヴェールです。

ジャック・プレヴェールは、フランスの国民的詩人で、

松任谷由実は、この詩人の詩に若き日から親しんでいたそうです。

(NHKの同上番組より)

松任谷由実(ユーミン)は、

高校一年の頃に小学校時代の同級生男子が筋ジストロフィーで亡くなった時

その死を悼(いた)み、「若くして死ぬって、どういうことかな」と思いめぐらし、

高校3年の時、「ひこうき雲」という歌を作ったそうです。

白い坂道が 空まで続いていた。

ゆらゆら かげろうがあの子を包む。

誰も気づかず ただひとり

あの子は昇っていく。

何もおそれない、そして舞い上がる。

空を憧れて 空をかけていく。

あの子の命はひこうき雲。

(作詞・作曲:荒井由美 1973年)

実にすばらしいレクイエム(鎮魂歌)です。

のちに、これは荒井由実のファースト・アルバム(2000年)のタイトル曲になっています。

作曲からちょうど40年目に、なんと宮崎駿がこの曲を映画「風立ぬ」の主題曲に採用したのです。

(NHKの同上番組より)

皆さん、是非、宮崎駿監督の最後の作品「風立ぬ」も見てくださいね。

ひたむきな愛!

自分の夢に忠実にまっすぐすすむ意志!

個人の人生に襲いかかる悲痛な運命!

秘密のない国民が主人公の政治の尊さ!!

みなさんは、何を読みとられるでしょうか?

今日は、「枯葉」 → 「ひこうき雲」 → 「風立ぬ」

の三題噺でした。

では、次回のブログでお会いしましょう!