秋山の 木の下隠り 行く水の

我れこそ増さめ 思ほすよりは

=巻2-92 鏡王女=

秋山の木の下を隠れて流れて行く川の水かさが増さるように、私こそ思いはまさっています。あなたがお思いになられるよりは。という意味。

この歌は、天智天皇が鏡王女(かがみのおおきみ)に贈った歌に和して詠んだ歌。

鏡王女は、その墓が舒明天皇陵の領域内に営まれていることなどから、舒明天皇の皇孫と考えられている。

鏡王女は、臣下の藤原鎌足と結婚している。皇族が臣下と結婚することは、この時代では異例中の異例のことで、天皇家と鎌足家との間に血族的な繋がりを築くという重要な役割を、天智天皇に託された。鏡王女は、天智天皇にとって、最も気の置けない、そして信頼できる親族であったに違いない。

この歌は、皇太子時代の天智天皇の歌、

「妹が家も 継ぎて見ましを 大和なる 大島の嶺に 家もあらましを」

に和して詠んだ歌である。

また鏡王女は藤原鎌足の妻であるが、額田王の姉といわれている。

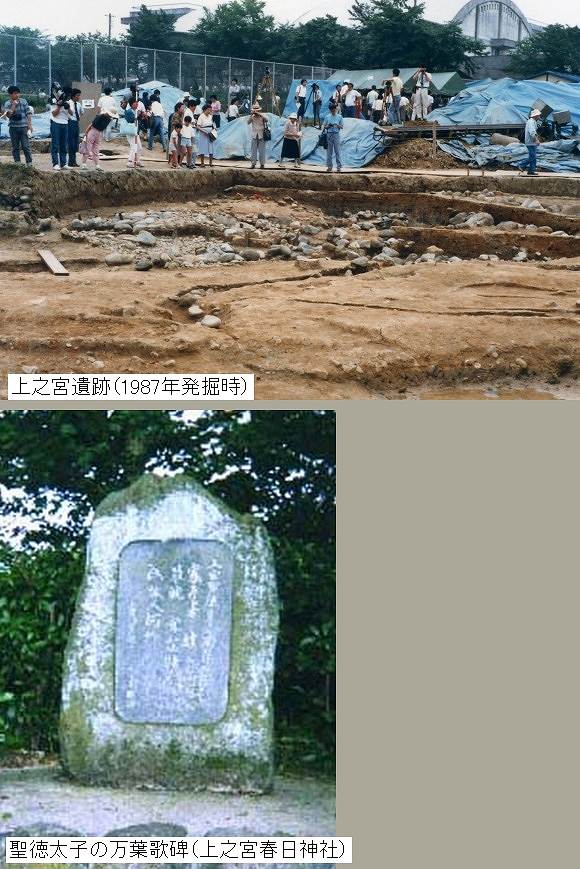

この万葉歌碑は舒明天皇、鏡王女、そして大伴皇女の眠る、奈良県桜井忍阪(おっさか)のこの静かな谷、まさに日本古代の「王家の谷」ともいえる場所に建っている。