香具山は 畝火を愛(を)しと

耳梨と 相あらそひき

神代より 斯(か)くにあるらし

古昔(いにしへ)も 然(しか)にあれこそ

うつせみも 嬬(つま)を あらそふらしき

=巻1-13 天智天皇=

香具山は、畝火山を愛して耳梨山と争った、神代からそうであったらしい、昔からそうであったのだから、今の世においても人々は妻を争うのだろう。という意味。

耳成・畝傍・香具山の三つの山が恋争いをしたという古い伝承に、それなら人間である我々が恋を争うのは当たり前のことだと歌っている。

中大兄皇子の恋の相手は才色兼備の歌人、額田王。そしてライバルは弟の天武天皇(大海人皇子)と、はなやかな三角関係を大和三山に託して歌ったものとされる。

この歌の「畝火ををし」を「畝火雄々し」と解釈し畝傍山の神は男神であるという説と、「畝火を愛し」と解釈して畝傍山は女神であるという説とがあるが、一般には香具山と耳成山が男神、畝傍山が女神と解釈されている。

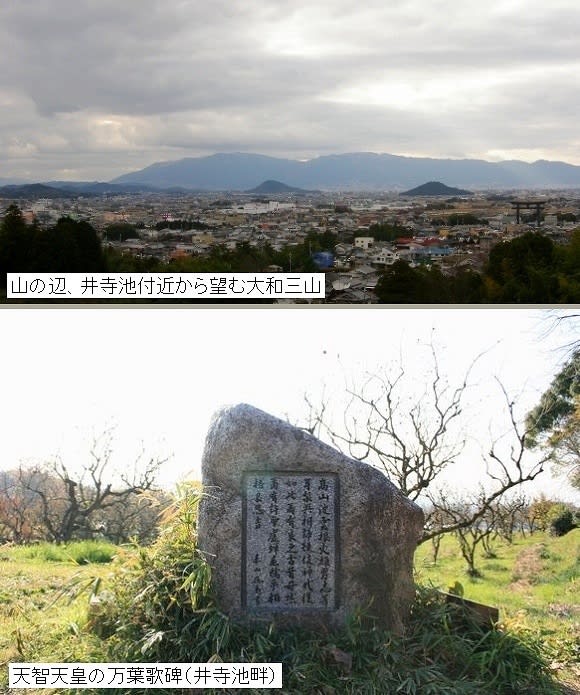

山の辺の道の桧原神社の近くに井寺池がある。土手の上からの眺めが良く、遠くに大和三山を望むことができる。歌碑はこの井寺池畔に立っている。

カワラナデシコ

カワラナデシコ