人皆の 言(こと)は絶ゆとも 埴科(はにしな)の

石井(いしゐ)の手児(てご)が 言(こと)な絶えそね

=巻14-3398 作者未詳=

世の中の誰も声を掛けてくれなくなっても、埴科の石井の愛しいあの娘だけは言葉を絶えさずにいて欲しい。という意味。

手児は手児奈(てこな)で、万葉のころの美女。手児奈は、たくさんの男性に慕われるが全て断わるので、男達は手児奈を巡り相争ったため、誰かをとると他のものを不幸にしてしまうと、入り江に身を投げてしまうという、伝説の乙女。

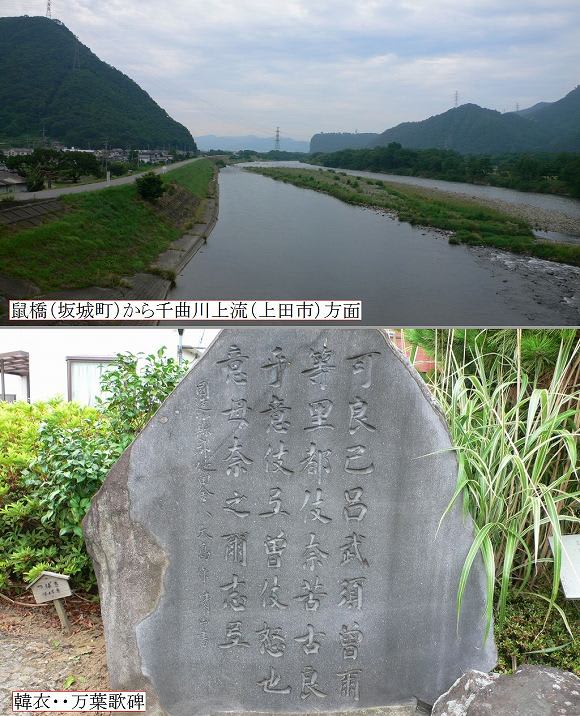

この万葉歌碑は千曲市倉科1412(かつては更埴市倉科石井)にある倉科公民館の庭に建っている。

万葉歌碑の説明版を以下に記す。

”倉科区は古くから九条城興寺領倉科の庄「石井の里」と称されています。

万葉集にある石井は区の中央に存在している倉科神社(旧石井神社)旧倉科小学校跡(現在の公民館)の地籍であるといわれています。

また一説には石井の転化語(石井のことばの音がなまって石杭と変わった)となった現在の大日堂園地を中心とした石杭の地籍であると考えられています。いづれにしても埴科の石井は倉科地区全体をさしていったのではないかと思われます。

比等未奈乃 許等波多由登毛 波尓思奈能

伊思井乃手児我 許等奈多延曽称

(人皆の言は絶ゆとも 埴科の石井の手児が 言な絶えそね)

歌の意味は「世の人のすべての言葉の往き来は絶えようとも埴科の石井にいる美しく愛らしい乙女の言葉 言い伝えはどうか絶やさないでほしい」ということです。

現在万葉歌碑が石杭の大日堂園地泉のほとりと倉科公民館前庭の一角に建立されています。石杭の歌碑は松代藩主真田幸弘お抱歌学者 大村光枝とその門人によって建てられたと思われます。公民館前の歌碑は平成二年三月当時の区役員や史跡保存会員らによって建立されました。”

倉科神社(旧石井神社)

倉科区の中央にあり、倉科公民館とは道路隔てて隣接している。

このあたりがかつての石井の里と考えられている。