これも後述するが、三高の前身は大阪にあった大阪舎密(せい・み)局である。

舎密とは、オランダ語の"Chemie"の音訳である。最初にこの造語をした人は、宇田川榕菴 (うだがわ・ようあん、寛政10(1798)年~弘化3(1846)年)であるとされている。

榕菴は、大垣藩の藩医・江沢養樹(えざわ・ようじゅ、安永3(1774)年~天保9(1838)年)の長男に生まれ、文化8(1811)年、つまり13歳の時、津山藩の藩医・宇田川玄真(うだがわ・げんしん、明和6(1769)年~天保5(1834)年)の養子となる。

宇田川家は当時の蘭学の中心的存在であった。玄真の父の玄髄(げんずい、宝暦5(1755)年~寛政9(1797)年)は、オランダ人ゴルテル(Johannes de Gorter、1689-1762 年)の内科書(Gezuiverde Geneeskonst of Kort Onderwys der Meeste Inwendige Ziekten, 1744)を仮名混じりで訳した『内科撰要』(初編全3巻、寛政5(1793)年、全6編18巻は、文化7(1810)年に完成)を出している。

当時の津山藩は、元禄11(1698)年以来、越前松平一族が歴代藩主を務めていた。この宇田川家を通じて、津山藩は多数の俊秀を輩出した。

榕菴は、当時の医師の常道である漢方医学と本草学をまず学び、その後、オランダ語と蘭学の習得に向かった。出版はされなかったが、文政9(1826)年にオランダ語の百科事典の翻訳作業に参加した。それは、ヨーロッパの最新の科学・技術を網羅したものであったとされている。

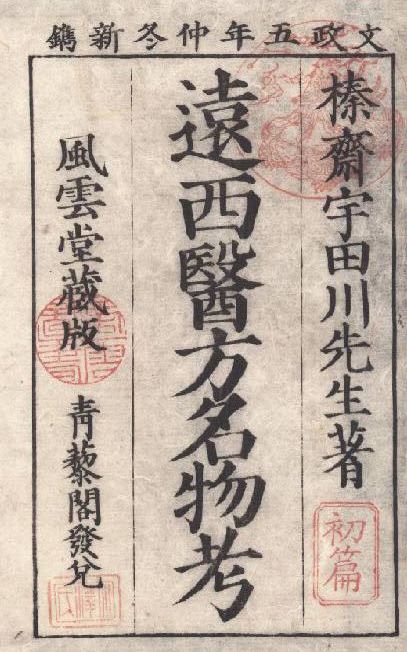

義父の宇田川玄真の、西洋薬学を紹介する大著、『和蘭薬鏡』(全18巻、文政2(1819)年~天保6(1835)年)と『遠西医方名物考』(全36巻、文政5(1822)~文政8(1825)年)の完成にも榕菴は係わっていた。

前者は、日本、中国や東南アジアで入手できる薬材を列挙し、オランダの医学書、薬学書、植物書、百科事典、局方を参考にして、薬材の形態、薬効、処方、製剤方などを示したものである。

後者は、西洋で定評のある薬品、製剤方法、器具などの名称を、イロハ順に並べて解説したものである。

榕菴は、日本で初めての植物学と、これも初めての化学書を著している。

『植学啓原』(全3巻、天保5(1834)年)が日本初植物学書である。さらに、『菩多尼訶教』(全7巻、未完、天保7(1836)年~弘化4(1847)年、第1巻は、大賀一郎解説付で、井上書店から昭和40年に復刻)がその植物学である。

この表題を見るだけで、彼の洒落っ気が分かる。あたかも、仏教経典に見える。事実、叙述方法は、教典の形式を取り、大衆が理解し易いように工夫されている。表題は、「ボタニカ」(菩多尼訶=Botanica)、つまり、植物学である。

当然のことであるが、当時の蘭学者は、仲間内で高邁な理論を展開するのではなく、大衆に西洋の最新知識を伝えるという努力を払っていた。

近代日本は翻訳文化であると揶揄されることが多いが、世界の最新の知識を日本語に翻訳する日本人の才能を、吐酔の先生であったグリフィス(William Elliot Griffi, 1843~1928)は非常に高く評価している。

例えば、"The Recent Revolution in Japan," The North American Review, April 1875では、日本の近代化にはたした西洋書物の膨大な翻訳書の刊行の意義を評価し、なかでも、福沢諭吉の活動がもっとも重要であるとしている。この二人は「明六社」(めいろくしゃ)同人であった。

明六社は、明治初期に設立された日本最初の近代的学術団体。

明治6(1873)年7月、米国から帰国した森有礼(もり・ありのり)が、福沢諭吉・加藤弘之・中村正直・西周(にし・あまね)・西村茂樹・津田真道・箕作秋坪・杉亨二・箕作麟祥(宇田川家と並ぶ津山藩出身の蘭学者)らとともに同年秋に啓蒙活動を目的として結成。会合は毎月1日と16日に開かれた。会員には旧幕府官僚で、開成所の関係者が多かった。

明治7(1874)年3月から機関誌『明六雑誌』を発行、開化期の啓蒙に指導的役割をはたしたが、明治8(1875)年、政府の讒謗律(ざんぼうりつ)・新聞紙条例が施行されたことで機関誌の発行は43号で中絶・廃刊に追い込まれ事実上解散となった。その後、明六社は明六会となり、東京学士会院、帝国学士院を経て、日本学士院へと至る流れの先駆をなした(ウィキペディア)。

ちなみに、このグリフィスの論文は、明治23(1890)年に日本で英語のテキストとして発刊されている(Griffis, W. E., The Growth and Fall of Feudalism, Modern Revolution of Japan, Maruya & Keigyosha, 1890、山下栄一『グリフィスと日本』近代文藝社、1995年、78ページから転載)。

専門家しか読めない文体で、学問を衒学的に扱うのではなく、大衆の共有知識にしようと腐心していた蘭学者たちの努力は高く評価されるべきであろう。

加藤周一は、この時代の蘭学者たちの苦闘を非常に高く評価している。

「明治維新前後の三、四十年の間に、日本社会は、・・・膨大な西洋の文献を日本語に訳した。・・・領域においても網羅的に広範であった。・・・これほど短期間に、これほど多くの重要な文献を、訳者の文化にとっては未知の概念をも含めて、およそ正確に訳し了せたことは、実に驚くべき、ほとんど奇蹟に近い偉業である。明治の社会と文化は、その奇蹟的訳業の基礎の上に成立した」(加藤周一「翻訳の思想」、『日本近代思想体系(15)』岩波書店、1991年、342ページ)。

その通りである。しかし、さすが、加藤。

「訳者の文化にとっては未知の」という意味深長な言葉を配置している。

原著の文化と翻訳者との文化がずれるのはやむを得ない。いわんや、訳者が考えたこともない、経験したこともない異文化を、原著者の文脈で100%理解することなど不可能なことである。どうしても、そこにはずれがある。重要なことは、翻訳を通してかなり異なる文化が発生することである。

「一文化が翻訳の上に築かれたということは、異文化の概念の合意をずらして作ったもう一つの概念の上に築かれたということである」(同所、368ページ)。

加藤は、そのことさえ認識されておれば、それはそれでいいとまで言い切る。

榕菴は学習を進めて、化学の摂取に向かう。そして、日本初の化学書、『舎密開宗』(全21巻、天保8(1837)~弘化4(1847)年、未完)を著す。化学という日本語はまだなかったので、彼は「舎密」と訳したのである。自然の法則が、彼にはあたかも密教の教えのように映ったのであろう。

これは、「ヘンリーの法則」で知られる英国人、ウィリアム・ヘンリー(William Henry)が1803年に著した化学入門書、Elements of Experimental Chemistryのドイツ語訳をさらにオランダ人のアドルフ・イペイ(Adolphus Iipeji)がオランダ語に訳したものを下敷きにしている。膨大な本であるが、弘化3(1846年)、榕菴、49歳の若さでの逝去とともに、未完に終わった書物である。

ヘンリーの法則とは、一定温度のもとで、溶解度の小さい気体が一定量の溶媒に溶けるとき、気体の溶解度(物質量,質量)は、その気体の圧力に比例する、というものである(http://www.tennoji-h.oku.ed.jp/tennoji/oka/2005/05ko3-16.html)。

そこで示された榕菴の造語能力がいかに優れていたかについては、以下の現代でも使われている用語を造語したことを見れば分かるであろう。文系の福沢諭吉、理系の宇田川榕菴が日本語での造語の2大巨頭であろう。

元素、物質、法則、試薬、成分、容積、燃焼、酸化、還元、瓦斯、温度、結晶、潮解、蒸留、濾過、飽和、溶液、昇華、装置、坩堝、水素、炭素、酸素、窒素、炭酸瓦斯、譜模尼亜(アンモニア)、炭酸加里(カリ)、炭酸曹達(ソーダ)、炭酸譜模尼亜、硫酸、硫酸曹達、硝酸、塩酸、等々。

大変な功績である。翻訳作業そのものが科学であり、哲学であることをこれは示している。当時の蘭学のすごさがここから分かる。蘭学者たちの高い志に私たちは胸を打たれるのである。

本稿は、長崎大学薬学部のウェブ・サイト、 http://www.ph.nagasaki-u.ac.jp/history/history6/history6.htm、 および、岐阜県図書館のウェブ・サイト、http://www.library.pref.gifu.jp/i/predec/13.htmに大きく依拠した。

引用文献

Griffis, William Elliot, "The Recent Revolution in Japan," The North American Review, April

1875.

加藤周一「翻訳の思想」、『日本近代思想体系(15)』岩波書店、1991年

山下栄一『グリフィスと日本』近代文藝社、1995年。