平成19年5月5日、今村仁司氏が彼方に逝ってしまった。

圧倒的な存在感のある人だった。怖ろしい人だった。

私たちは、昭和36年に大学のE1クラスで机を並べた。当時のクラス分けは第2語学で行われていた。E1は、ドイツ語クラスであった。彼がフランス思想を書くようになったとき、いつの間にフランス語をマスターしたのだと驚嘆したことを覚えている。

大学の受験勉強をほとんどせず、哲学・宗教書ばかりを読んで大学にきた私は、いささか、思想史面で自負があった。しかし、それは井の中の蛙であったことを思い知らせてくれたのが彼であった。

というよりも、入学後1か月にして私は強いノイローゼに陥った。彼のすごさの前で、いかに自分が無知であるかを自覚せざるをえなかった。彼の語る思想のすべてに新鮮さがあった。生まれて初めて天才に出会った。衝撃であった。

あらゆる学生運動のセクトが鎬(しのぎ)を削っていた頃である。ある新左翼の政治組織が分裂し、激しい論争が交わされていた。まだ忌まわしい相互のゲバルトはなかった。彼は一方の論客であった。卒業後も、経済学部の自治会である同好会は、彼を教祖のように敬っていた。

私は、いつも、白川真澄氏とクラスの自治委員を争った。白川氏の方が闘士で、私よりはるかに政治思想で先んじていたにもかかわらず、なぜか私がいつもクラス委員をしていた。

白川氏と言えば、まだ1回生でありながら、第4教室でガガーリンと握手をするほどの大物であった。

恥ずかしながら、私は白川氏から毛沢東を学んだ。私が、いまだに白川氏に頭が上がらないのは、彼が政治思想面で私の師匠であったからである。ある党を離党し、いまなお地道な活動を続けている白川氏を私は心から尊敬している。

クラスのメンバーをデモに動員すべくアジ演説をする私に対して、ニターと笑う今村氏の皮肉な眼差しを私はいつも気にしていた。「嫌な奴だな」と思いながら、真っ向から議論を吹きかけることなど私にはできなかった。

彼は、すでにそびえ立つ高山であった。私が、思想や理論を脇に置き、ひたすら現状をえぐり出すことを自らの課題にするようになったのは、ただひとえに今村氏から受けた恐怖心からである。

最近、いいだもも氏が、畢生の大著『主体性の世界遍歴』を出されたが、なんと今村氏がいいだ氏のモチーフを形成しているように思われる。

私が現在もっとも尊敬しているいいだ氏の心を今村氏が捕らえている。当然だとは思いながらも、いささか悔しかった。やはり今村は天才なのだなと納得するしかなかった。

学部・大学院を通じて、キャンパスには女性はほとんどいなかった。私など9年間を通じて、キャンパスで女子学生と話す機会についに恵まれなかった。

ところが、大学院に進んだ頃、彼がキャンパス内で、目が覚めるような、とてつもない美女と親しそうに話しながら私の前を歩いているではないか。私と目が合うと、彼は、またあの嫌なニターを浮かべ、「婚約者」だというではないか。

思想面で負け、女性面でも負けたのかと本当にショックだった。

後に奥様になるその女性は、高校の同級生で、東大を卒業後、文部省のエリート官僚としてわが大学の時計台官僚に赴任してきたという。大学院生の分際で、奥様を近くに転勤させるとは。悔しかった。その時の奥様は淡いピンクのブラウスに紫のフレアスカートを召されていた。あの時の光景がいまだに脳裏から離れない。

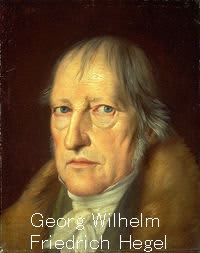

私たちは、出口勇蔵先生のゼミでヘーゲルの『エンチクロペディア』をひげ文字で読まされていた。

深刻な顔をして意見を述べる今村氏と、あの美女をかしずかせていた今村氏とが、どうしても重ならなかった。ただ、ヘーゲルを読むのがそれ以来楽しくなった。なぜかいまでもその理由は分からない。

彼は、マルクス主義者ではなかった。でも、マルクスを、意に反して、語らざるをえない世の中になった。嬉しかった。マルクスおよびマルクス主義者を揶揄することが流行しているこの忌まわしい思想情況に、彼が満身の力で抗議してくれていた。

ジョン・デンバーをさらに漫画ティックにした風貌であった。愛嬌のある風貌からあの鋭い論理が機関銃のごとく発射されていた。

生き急いだ今村仁司であった。疾走しすぎた。立ち止まってもよかったはずなのに。