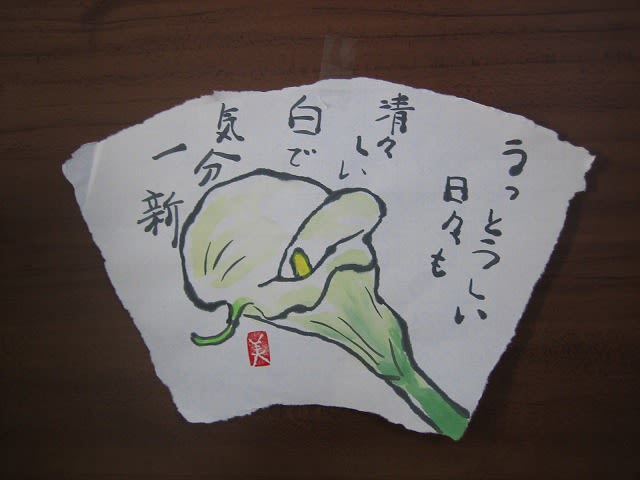

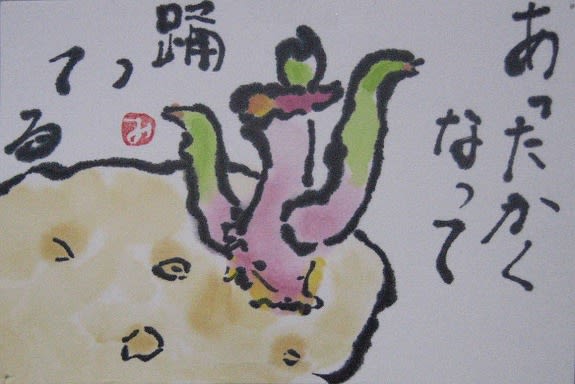

ドクダミ

梅雨の花ということでドクダミを選んでみました。

割り箸でコーヒーフィルターに描いていただきます。

滲みやすいので色塗りはとってもよくなると思います

割り箸で描きますから墨は濃いめに摺っといてくださいよ

コーヒーフィルターをそ~っと剥がしといてください

芯があります、そして花びらがあります、葉っぱの先が尖がってますね。

お花の間際についてる葉っぱは省略します、ハイここで一個、はやいですよすぐ描けます。

もう一個描きましょう、ボテッといくのもいいですね、ここにボテッとくると良いのにというところにはこなくって、欲しくないところにボテッとなったりすることがあるんですよ。

先に葉っぱを描いて軸をつなげて描いた方がいいかも・・・

たくさんお花が付いてる方も一つづつ描いて下さい。

芯⇒若葉、縁に黄、乾いてから点々

点々⇒黄+上朱(じょうしゅ)→朱色種

葉っぱ⇒青草、めっちゃ浸み込みます、でも破れないですよ、

泡が立つくらい濃いのを、よく水分とって、濃くしたいところに塗ってください

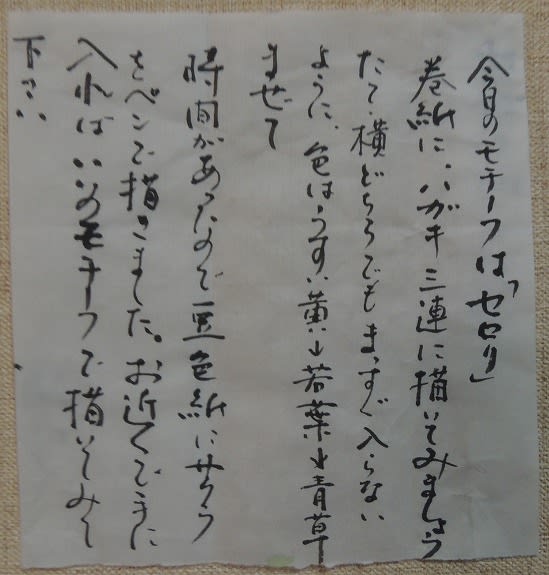

次は三連額です、せっかく皆さんに三連額を買っていただきましたので時々三連額のためのを描きましょう。

無地のコースターにペンで描いていただきます

どくだみの 花のにほひを 思ふとき

青みて迫る 君がまなざし

(北原白秋『桐の花』1913年)。

ドクダミの花言葉➱「白い追憶」「野生」

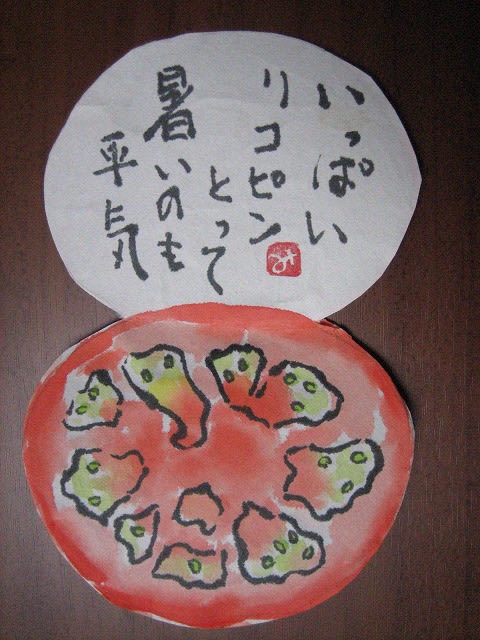

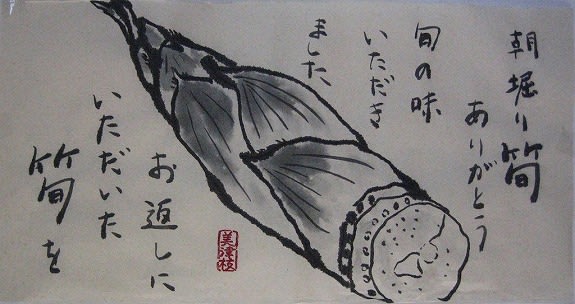

笹団子

笹だんごは剥いて中身が見えるようにしてください。

ちょっと結び目が入ったら面白いでしょ。

こっちの結び目からシューッと描かないでカクカクカクと・・・

笹ってスジがあるじゃないですか?

失敗してもダイジョウブ!色を塗りますから・・・

お団子の色にいきます

①アズキって粒々が少し見えますね、アズキの皮かな?粒々のところはちょっと濃いめに、紫+岱赭(ちゃいろ)→コレって見事にアズキ色に・・・

②薄~い黄土

③青草+岱赭(ちゃいろ)→コレってヨモギ団子色に・・・

ここで、筆はキレイに洗いまして、青草の濃淡で笹を塗っていきます、団子の周りの笹は濃くすると、お団子がパッと映えますね。

結んでた藁の先は黄土+若葉で・・・

伸子イカ

イカを描きたかったんですよ、大小あります。

ハガキ⇒杉の皮のハガキです、ガサガサしてますので良い色の仕上がりになります。

このハガキに割り箸で描いていただきます。

割り箸で描くときは墨は濃いめに摺って下さい、下敷きを外してくださいよ。

ハイ、いっぺん描いてみますね。

小っちゃいですので二つ入りますかね、

どこからが良いかな?目がありますね、脚が面白いかな?別に10本キチッとじゃなくてもいいですよ、ワカラナイですからね。

吸盤があるんですよ、小さいながらも・・・

コレは点々でいきましょう、全面じゃなくって片面なんですよね。

背中の皮にも点々が・・・

彩色にいきましょう

岱赭(ちゃいろ)+墨⇒キレイなこげ茶色

岱赭(ちゃいろ)+紫⇒黒っぽいところ

この黒っぽいところは岱赭(ちゃいろ)+本藍でもOKです。

背筋とかは墨を効かせて下さい

白いところも残しといてください。

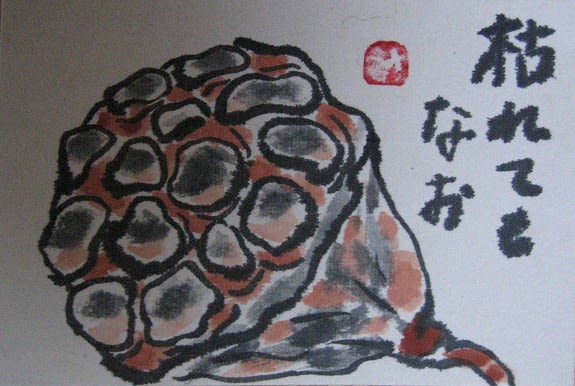

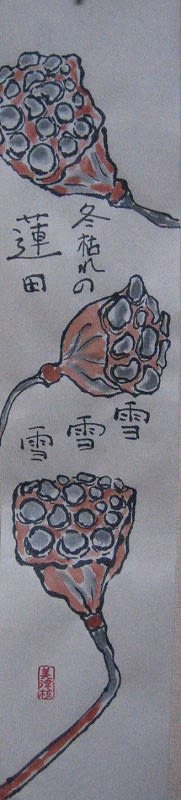

老灰紙⇒乾いたモノがモチーフの場合、この紙が似合うかなと思います。

紙がうすいのでシュッシュッと描きましょう

「破れませんか?」

「藁が漉きこんであるので大丈夫ですよ」

ハイ 老灰紙にはイカを複数以上描いて下さい

横 35㎝ 縦 29㎝

大きな紙に描いた場合、言葉とか落款をどこに入れるかで絵の大きさが変わってきますね

先生からのヒントが一つ

「炊き込みご飯がおいしいと思います、うすあげを入れます。ちょっと軽めの塩味で・・・」

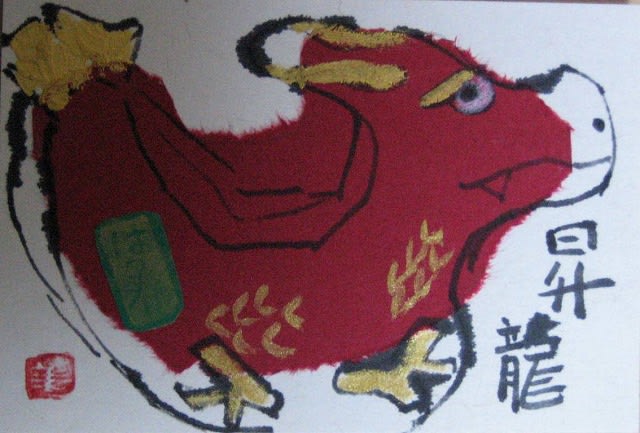

本年もよろしくお願いいたします

本年もよろしくお願いいたします