毎月第一日曜日朝日新聞朝刊にはKIZU WALKERが折り込みに入ってます⇒ASA探検隊(好奇心旺盛なスタッフがめぐります)

友人に「明日ね、ウォーキングするつもり、たった今、決めたんだけど、朝日新聞に佐保川桜並木を歩く:ASA探検隊っと、KIZU WALKERが入ってるんよ、ここはいきいき健康ウォーキングで体験済みだけど、もういっぺん行ってみようと思う」「そうそう、今日の折り込みにあったね、佐保川の桜、行くなら早い方が良いよ。」

佐保川桜並木は

昨年と一昨年 と歩いてますが、やっぱりね、桜の時季でしょ、もういっぺん歩いてみようと・・・

最寄りの駅JR下狛からJR奈良駅へ

昭和9年(1934)から平成15年(2013)まで使われたJR旧奈良駅舎は東口にあり奈良市総合観光案内所として奈良観光を楽しむ人を迎え入れています。寺院建築と洋風のデザインが融合した古都奈良を強くイメージされたこの建物は、一部解体の危機を迎えますが、地元住民の熱意で曳き家工法で移築保存されています。

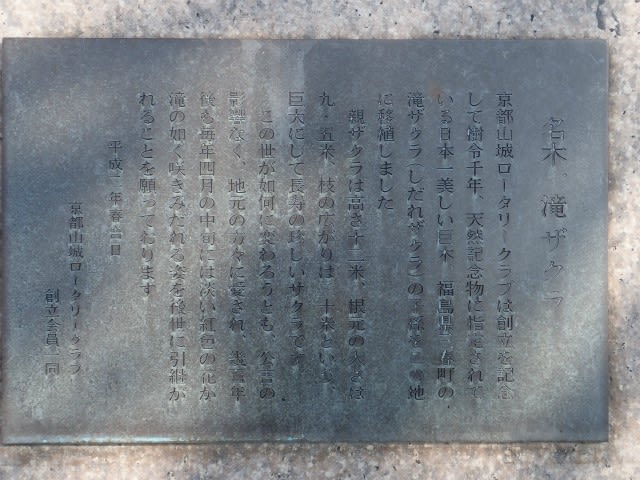

わんちゃんが目指すのは「樹齢170年の川路桜」

KIZU WALKERのウォーキング・レポートには歩く前に、地元で人気の精肉屋さん(駅より100m日曜定休)の揚げたてコロッケ(1個90円)を・・・っと載ってます。

ここのコロッケは冷めても美味しい、わんちゃんち御用達のコロッケです、お弁当用と、ウチへのお土産用にとリュックに詰めて・・・

JRは高架になってます、側道を佐保川まで、そこで小さな橋を渡り佐保川右岸を東に向かって歩くと、わんちゃんが木津から乗ってきたJRの踏切に遭遇

「そうや、鉄橋を渡る電車もエエもんやで」ッと独り言。

この電車は、たぶん大和路快速加茂行き

アラアラ踏切を渡ってすぐのところに目指す「樹齢170年の川路桜」がド~~ンと。

奈良奉行所(現・奈良女子大学)の役人だった川路聖謨(かわじとしあきら)が景観を考えて植えたといわれる桜の木で、地元、川路桜保存会の皆さんが大切にされているのが、老木となった太い幹の養生から伝わってきます。今も保存会では新しい桜の苗木の植栽や夏場の潅水、清掃などをされており、「桜見物に訪れる皆さんに喜んで頂けるのが何より嬉しいですね」と保存会会長の田中正信さんの相好がくずれます。⇒KIZU WALKERより抜粋

川路桜を撮ったり、桜の中の鉄橋を走り抜ける電車を撮ったり「エエ被写体やなぁ、申し分なしや」と独り言

花筏

もう少し歩くと、旧大仏鉄道の大仏駅跡があり、ここの枝垂れ桜も、見ごたえありです。

そこから北へ興福院(こんぶいん)へ、ここは浄土宗の尼寺、拝観には事前予約が必要なんで、参道でちょっと休憩。

興福院(こんぶいん)

奈良時代に創建されたとされる、浄土宗知恩院派の尼寺「興福院」。元々は僧院として隆盛したそうですが、その後は衰退し、現在の場所に尼寺として再興されたそうです。由緒正しい尼寺だけあって、ご本尊の木造阿弥陀如来三尊像をはじめ国指定の重要文化財が多数あります。

一歩門を入ると、別世界のような空気と静けさで、街の喧騒も日ごろの疲れも忘れさせてくれるよう。小堀遠州が作庭したといわれる優美な客殿の書院庭園も重要文化財に指定されています。春日山や三笠山を借景した庭園の美しいお寺です。特に椿やさつきが咲く4~5月がおすすめ。

門前の石碑に目が・・

大門脇の「不可酒肉五辛入寺門」の石碑の意味は、酒を飲んだり、肉を食べたり、香辛料を使った食事をした方は、このお寺に入れないようです。 特に「五辛」とは、大蒜(にんにく)・葱(ねぎ)・韮(にら)・浅葱(あさつき)・辣韮(らっきょう)など辛み・臭みのあるもので、これらも色欲や怒りなどが起こるもとだからだそうです。

興福院を出て、北の方へは、ゆるい上り坂ですがゆっくり歩いて鴻ノ池運動公園の方へ、

ここでお弁当したことがありました「うわ~~桜がいっぱいやなぁ、ぜひぜひ満開のころ来てみたいなぁ」っと思ったんです「来れて良かったぁ」っと独り言。

陽だまりの中で桜の木の下で頬張るおにぎりの美味しかったこと、それにJR奈良駅前で買うたコロッケ「最高やなぁ・・・」と、独り言。

お弁当タイム後は転害門へと向かいました。

東大寺の境内で出会ったカワイイ・モノたち

タチツボスミレかな?

キランソウ(シソ科)

名の由来は、草むらに密生して咲く様子を「金襴(きらん)」という織物にみたてたという。

キランソウには「ジゴクノカマノフタ」という別名があります、一見不思議な名前ですが、語源は定かではありませんが、一説では、春の彼岸の地獄の釜が開く頃に花が咲くからという説と、茎葉が地面を這って密におおい、地面に蓋をしているように見えるからだという説があります

漢方薬⇒キランソウの生薬名は、筋骨草(きんこつそう)

開花期の4月ごろ、全草を採取し、水洗いした後、日干しにしてよく乾燥させます。

鎮咳、去淡、解熱、健胃、下痢止めに、1日量10~15グラムに水0.5リットルを加えて、煎じながら約3分の1まで煮詰めて、こしたものを、1日3回に分けて服用します。

山野を歩いている時などに、虫にさされた場合には、茎葉をもみつぶして患部に塗るとよく、化膿した切り傷や腫れ物などに、つけると「ウミ」を出す作用があります。

うるしかぶれや草負けの場合には、煎じた液で患部を洗浄します

キランソウは、民間薬でありながら昔から知られていて、漢方薬の薬局でもキランソウの名で乾燥葉を販売しています

アセビ(馬酔木)に居ました

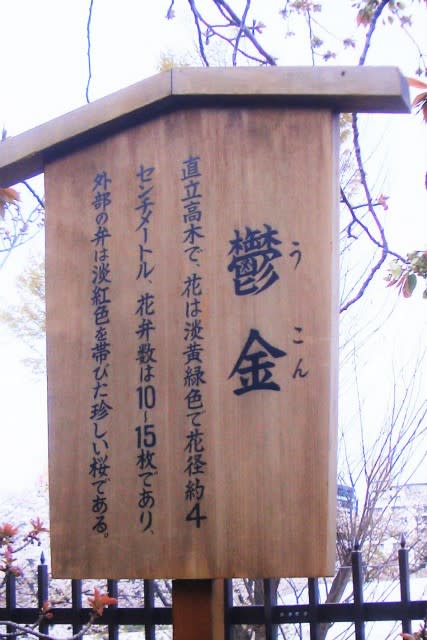

ここら辺りで、わんちゃんお気に入りのナラノココノエザクラ「もう咲いてるかなぁ?」

県庁東の歩道わきに、いっぱい咲いてました

ソメイヨシノより花期は遅いので心配でしたが、今年の桜はいっぺんに花開いてくれましたね。

奈良公園の桜を堪能しながら近鉄奈良駅に・・・

ここで思い出しました「大仏あんぱん」のあのお店Chateau Dor(シャトードール)

「美味しいコーヒーが待っている」と、独り言。

コーヒーフェスティバルを注文しました

このパンおまけなんですよ、得した気分。

奈良市マンホール

国際文化観光都市として、観光シンボルである「奈良公園の鹿」と「市章」を中央に配置し、周囲には、平安朝の女流歌人伊勢大輔歌「いにしえの奈良の都の八重桜けふここのへに匂いぬるかな」(歌詩集)によって知られる「八重桜」を図案化しています。

これにより、古都奈良のイメージを表現しています。

帰りは近鉄奈良駅から・・・ウチに着くと歩数計は21595歩カウントしてました。

「よ~~お 歩いたなぁ」っとこの日最後の独り言

CHIKAちゃんよりいただきました。

佐保姫

春の女神

春は東の方角にあたり、平城京の東に佐保山(現在の奈良県法華寺町 法華町)があるため そこに宿る神霊佐保姫を春の女神と呼ぶようになった。

白く柔かな春霞の衣をまとう若々しい女性と考えられ、この名は春の季語であり和菓子の名前にも用いられている。

竜田山の神霊で秋の女神竜田姫と対を成す女神。