少し秋らしくなった京都では、文化財の特別公開が、神社仏閣などで開催されています。

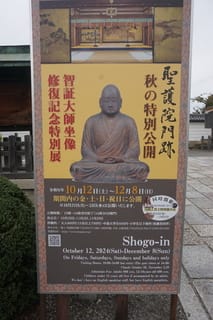

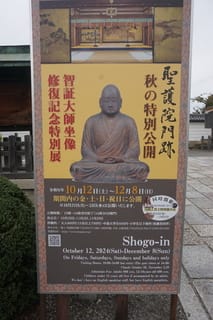

ミモロが、この日、向かったのは、「聖護院門跡」です。

「聖護院門跡」」は、役行者を宗祖とする本山修験宗の総本山で、山伏たちの寺として修験に関わる仏教美術が多く伝えられると共に、後白河天皇の息子である静恵法親王が入寺以来、明治まで代々皇族や摂関家が門主を務める門跡寺院でした。御所が火災にあった時期、光格天皇が3年間、仮御所としてご公務をなさった寺であり、豪華な障壁画などがその時代を今に伝えています。

ミモロは、毎月1回、夜に行われる「止観」(坐禅)に訪れています。「いいんだよね~止観…なんか心が落ち着くの~」と。

さて、今回は、秋の特別公開を拝見に…

修験道に天台密教の思想を導いた智証大師円珍坐像の修復記念の特別公開です。

空海の甥(または姪の息子)と言われる智証大師。14才で比叡山に入ります。とても頭脳明晰で、大抵の経をそらんじて、読むこと、書くことができたそう。6年間を唐にて学び、多くの経典を日本にもたらしました。

「あの~ひとりお願いします~」と入口で拝観券800円を納めます。

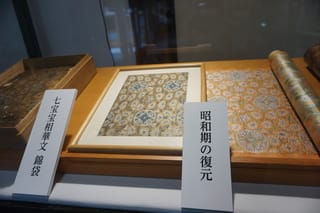

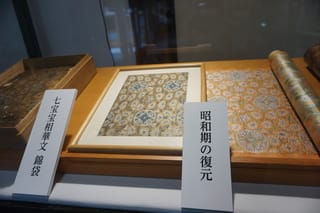

まずは、入口付近の智証大師に関する展示を拝見。(ブログに掲載される写真は、撮影許可をいただいています)

第6代天台座主であり「天台宗寺門派」の始祖である智証大師の坐像は、康治2年(1143)に仏師良成によって作られ、像の背中には、長方形の削り込みがあり、そこを開けると、なんと入唐求法目録が、平安時代の古代裂に包まれた竹筒に納められていたのです。

その古代裂を今回、復元…当時の鮮やかな色彩も蘇り、それを使った品々を求めることができます。

「平安時代の古代裂なんだ~昔の人のセンスってスゴイよね~」と感心しきり。

展示には、智証大師直筆の書なども見ることができます。

「さぁ、他のところも拝見しよう~」と重要文化財の宸殿へ。

そこには、役行者、不動明王などの像が…「ちょっと怖いお顔だけど、ずっと見てると、見守ってくださる視線を感じる~」というミモロです。

その前に広がる石庭…

さらに、狩野永納筆の太公望の障壁画…

「ここに光格天皇がお座りなって、お仕事なさったんだね~」とミモロが訪れるたびに見とれる「上段之間」

掛かる扁額は、後水尾天皇の宸筆です。

さまざまな歴史を経て、今日にいたるお寺のお寺。寺内にある多くの文化財…その歴史を物語るものばかりです。

「あ、山伏さんのたぬきだ~」

日本で最初の修験道の宗派となった本山修験宗の総本山である「聖護院」。今も、山岳信仰を基とする山伏たちの厳しい修行が行われます。でも、その姿を示すたぬき…なんとも愛らしい感じです。

「すごい大きな法螺がある~」と驚くミモロ。「あ、それ作りものですよ~」と言われ、「あ、そうなんだ~」

「あ、ここにもたぬきさんがいる~」と庭に置かれたたぬきも…

貴重な文化財と共に、たぬきを楽しむミモロでした。

「聖護院門跡」は、庭の置くの不動堂でのご本尊、および寺務所棟2階の仏間にて平安時代の不動明王、阿弥陀如来への参拝は開門中なら可能です。(仏間に行くときは、寺務所に申し出てください)

*「聖護院門跡」の詳しい情報はホームページから

<ブログを見たら 金魚鉢をクリックしてね 応援よろしく!ミモロより

人気ブログランキング

人気ブログランキング

ミモロの通販ショップ「ミモロショップ」はこちら

ミモロオリジナルグッズをぜひ~ご覧ください~

ミモロのウールジャージひざ掛け

ミモロへのお問い合わせ・ご要望は、mimoro1888@gmail.comまで

ミモロが、この日、向かったのは、「聖護院門跡」です。

「聖護院門跡」」は、役行者を宗祖とする本山修験宗の総本山で、山伏たちの寺として修験に関わる仏教美術が多く伝えられると共に、後白河天皇の息子である静恵法親王が入寺以来、明治まで代々皇族や摂関家が門主を務める門跡寺院でした。御所が火災にあった時期、光格天皇が3年間、仮御所としてご公務をなさった寺であり、豪華な障壁画などがその時代を今に伝えています。

ミモロは、毎月1回、夜に行われる「止観」(坐禅)に訪れています。「いいんだよね~止観…なんか心が落ち着くの~」と。

さて、今回は、秋の特別公開を拝見に…

修験道に天台密教の思想を導いた智証大師円珍坐像の修復記念の特別公開です。

空海の甥(または姪の息子)と言われる智証大師。14才で比叡山に入ります。とても頭脳明晰で、大抵の経をそらんじて、読むこと、書くことができたそう。6年間を唐にて学び、多くの経典を日本にもたらしました。

「あの~ひとりお願いします~」と入口で拝観券800円を納めます。

まずは、入口付近の智証大師に関する展示を拝見。(ブログに掲載される写真は、撮影許可をいただいています)

第6代天台座主であり「天台宗寺門派」の始祖である智証大師の坐像は、康治2年(1143)に仏師良成によって作られ、像の背中には、長方形の削り込みがあり、そこを開けると、なんと入唐求法目録が、平安時代の古代裂に包まれた竹筒に納められていたのです。

その古代裂を今回、復元…当時の鮮やかな色彩も蘇り、それを使った品々を求めることができます。

「平安時代の古代裂なんだ~昔の人のセンスってスゴイよね~」と感心しきり。

展示には、智証大師直筆の書なども見ることができます。

「さぁ、他のところも拝見しよう~」と重要文化財の宸殿へ。

そこには、役行者、不動明王などの像が…「ちょっと怖いお顔だけど、ずっと見てると、見守ってくださる視線を感じる~」というミモロです。

その前に広がる石庭…

さらに、狩野永納筆の太公望の障壁画…

「ここに光格天皇がお座りなって、お仕事なさったんだね~」とミモロが訪れるたびに見とれる「上段之間」

掛かる扁額は、後水尾天皇の宸筆です。

さまざまな歴史を経て、今日にいたるお寺のお寺。寺内にある多くの文化財…その歴史を物語るものばかりです。

「あ、山伏さんのたぬきだ~」

日本で最初の修験道の宗派となった本山修験宗の総本山である「聖護院」。今も、山岳信仰を基とする山伏たちの厳しい修行が行われます。でも、その姿を示すたぬき…なんとも愛らしい感じです。

「すごい大きな法螺がある~」と驚くミモロ。「あ、それ作りものですよ~」と言われ、「あ、そうなんだ~」

「あ、ここにもたぬきさんがいる~」と庭に置かれたたぬきも…

貴重な文化財と共に、たぬきを楽しむミモロでした。

「聖護院門跡」は、庭の置くの不動堂でのご本尊、および寺務所棟2階の仏間にて平安時代の不動明王、阿弥陀如来への参拝は開門中なら可能です。(仏間に行くときは、寺務所に申し出てください)

*「聖護院門跡」の詳しい情報はホームページから

<ブログを見たら 金魚鉢をクリックしてね 応援よろしく!ミモロより

人気ブログランキング

人気ブログランキングミモロの通販ショップ「ミモロショップ」はこちら

ミモロオリジナルグッズをぜひ~ご覧ください~

ミモロのウールジャージひざ掛け

ミモロへのお問い合わせ・ご要望は、mimoro1888@gmail.comまで