わたしが青木氏を知ったのは京都今出川通りの古書店で『

近世日本における富籖の社会経済史的研究』昭和37年刊を入手した学生時代のことで、神戸学院大におられたので、ごく最近までこの人は京都帝大卒の方だとばかり思っていた。

『新修尾道市史』が刊行され始めた頃にわたしが78歳時の青木から貰った礼状が

これだ。昭和51年(1976)年11月4日の消印あり。この葉書のことも私的にはすっかり忘れていたのだが、最近尾道研究に着手して、青木執筆の『新修尾道市史』全六巻を取り出して調べていく中で再発見した。

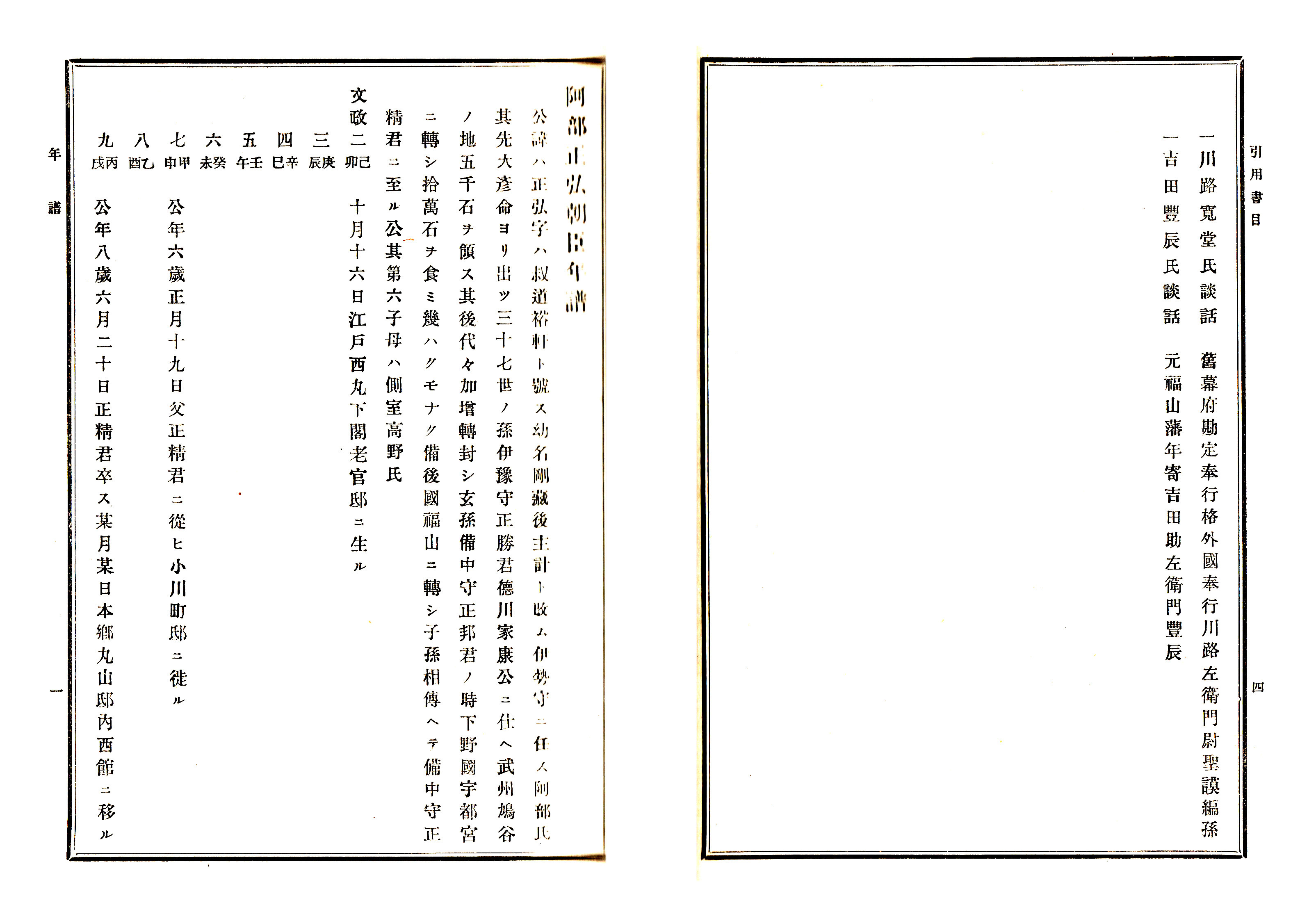

青木は明治31年3月16日に御調郡三浦村大字椋浦272番地に生まれ、明治45年に御調郡土生村外二ヵ村立因南高等小学校卒の文字通りたたき上げの、異色の経済史、地域史研究者だった。

青木茂「廣島藩における富籤興行」、日本史研究12,1950年、71~78ページ

青木茂「尾道に於ける富籤興業補遺・上下」社会経済史学 1943年3月・4月(該当論文未確認)

富札(富籤)に言及した先行研究:幸田成友(文豪幸田露伴の弟) 『日本経済史研究』、大岡山書店、昭和3年。

幸田氏は『

大阪市史』(大正4年完成、修史事業自体は明治34年開始)の執筆を一人で担った御仁であり、そういう意味では

青木茂氏は”尾道の幸田成友”と言っても良い存在だった。

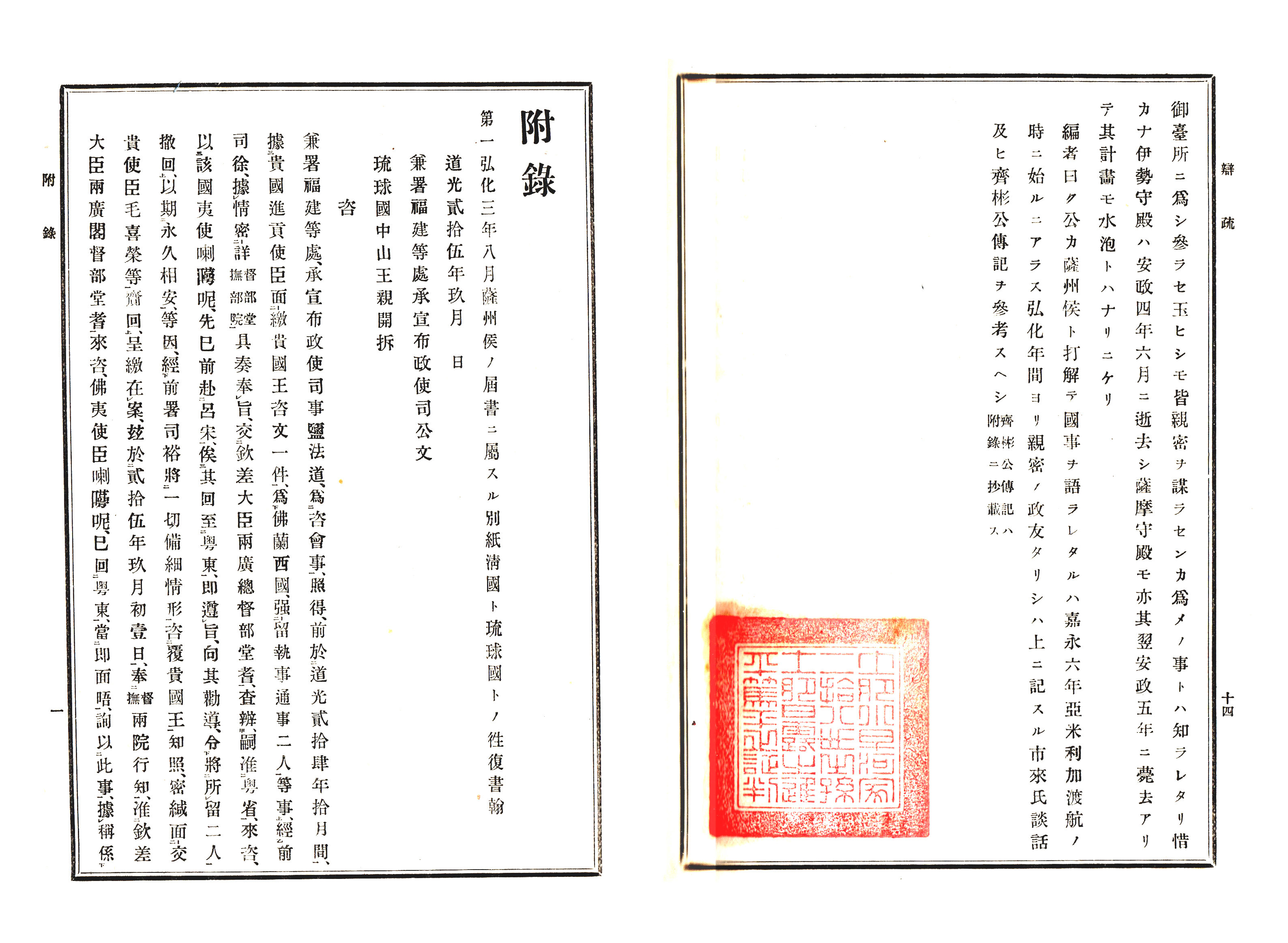

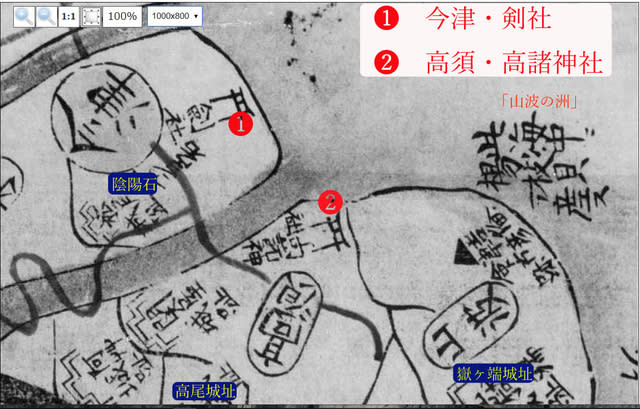

さてさて、長沼賢海(1883-1980)が広島高等師範学校教授時代に集めた一連の尾道関係の文書(長沼写本≠原本)についてだが、九州大学付属図書館蔵長沼文庫文書の中に収まっていて、いづれも「尾道書類」・「渋谷雑録」などと言う形で再編集されている。なお、渋谷家文書の原本については

広島県文書館参照(松井 輝昭・西 村晃 執筆)。

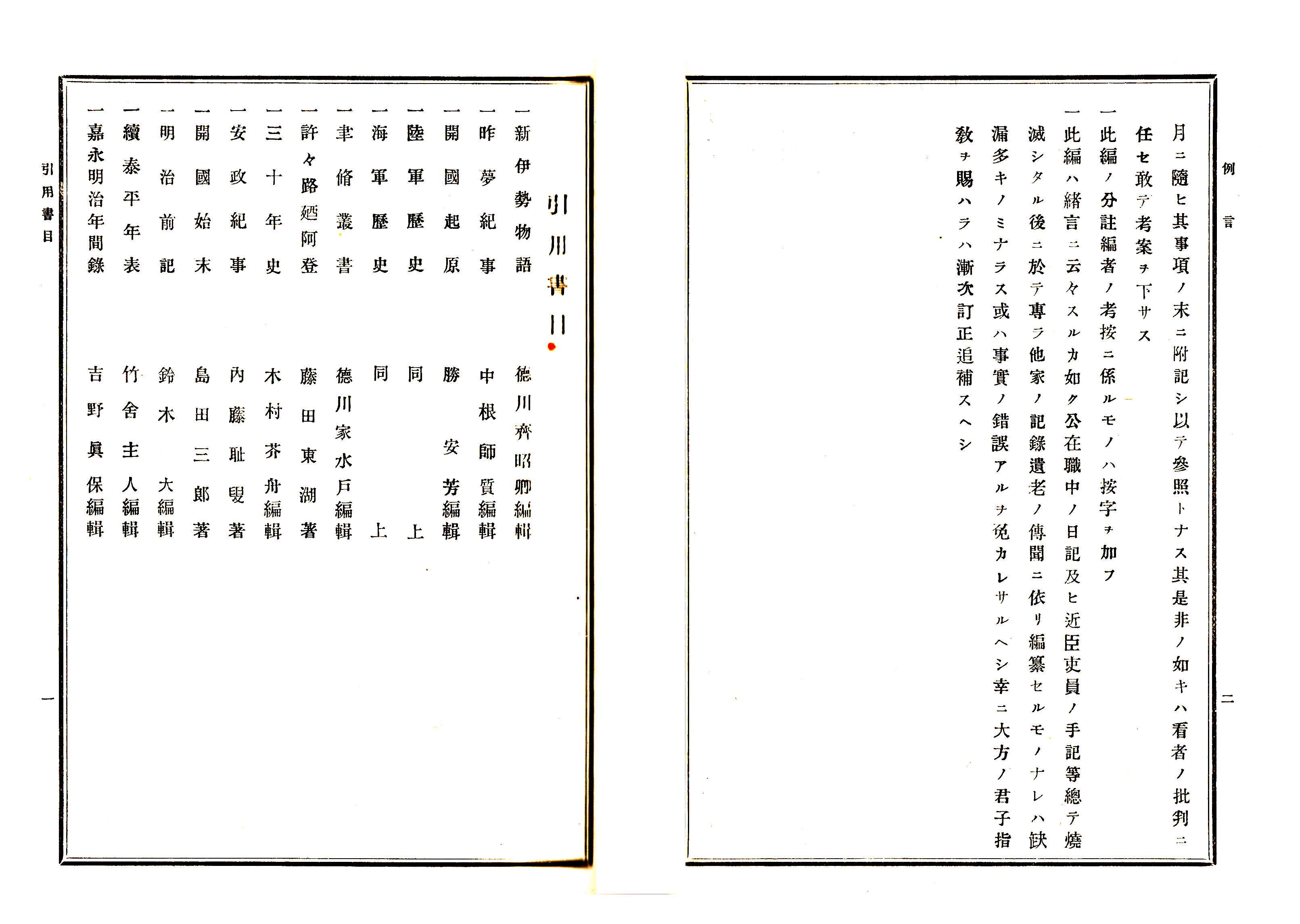

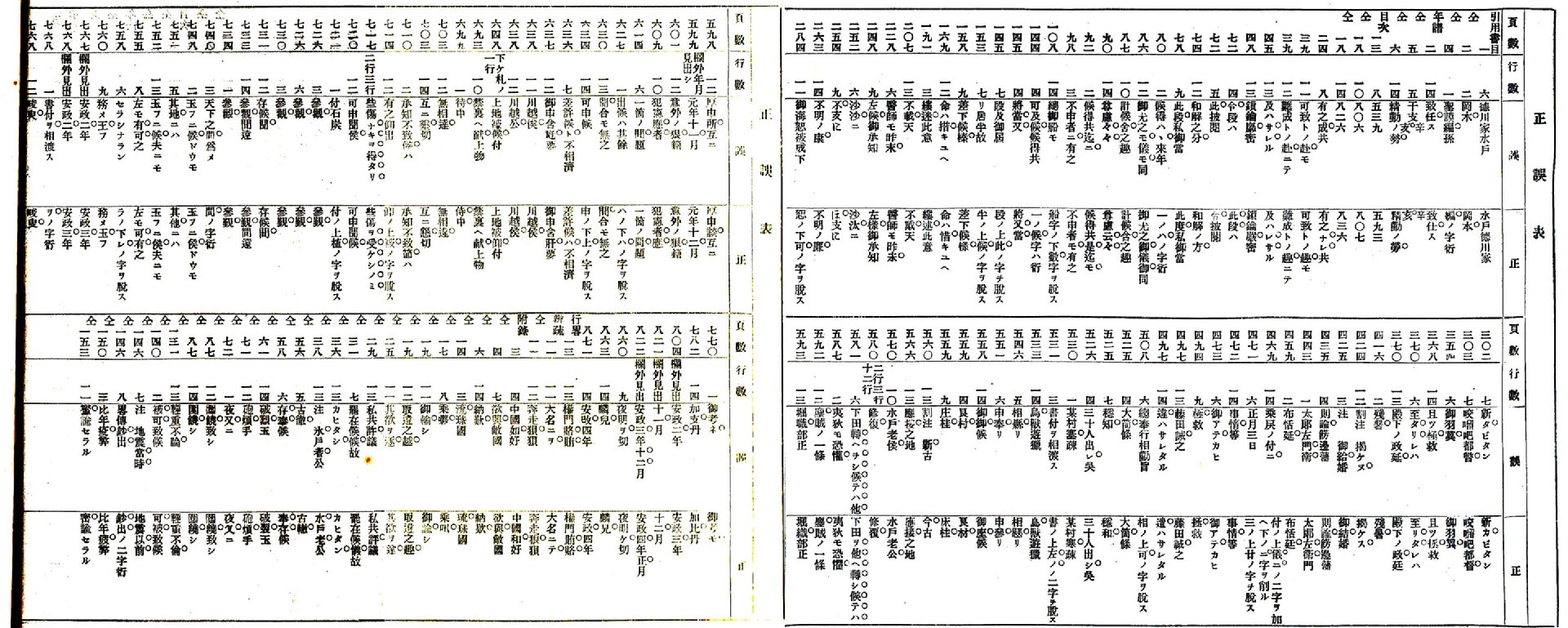

これらの中には青木茂『新修尾道市史』などの中で翻刻されたものもあるが、貴重な現物史料だ。『新修尾道市史』と長沼文庫版古文書の記載内容とを校合してみたが、青木が寛永ヵとする尾道町宗門改めについていえば長沼文庫内のそれと比べ、文字列については大きく異なる。と言うわけで誤植や文字列の脱落もあって新修尾道市史中のそれとは結構差異が多い(

長沼写本自体の変形はとりあえずここでは不問)。しかも長沼文庫中には宗門人別改帳①②の二種類が存在する。

簡単にその差異について紹介すると、例えば福善寺門徒のあかや孫左衞門家の場合、息子の数が左衞門一人だけの版これが①で:『尾道書類第一分冊』所収。②は息子・娘合計3名の版(寛永拾〇年10月24日と制作年月日の記載、長沼文庫版では〇は数字が訂正されその結果わたしの措置で不明を意味する)だ。こちらは耶蘇宗濫觴記(やそしゅうらんしょうき)→目録60番の方に入ってる。

12月17日の史料調査では①②の照合作業はかなり難航が予想されたので、今後の課題としてそうそうに切り上げたが、もし人口学、家族史を踏まえた中近世移行期の社会研究を行う時には当然入念な比較作業が必要(メモ:前欠文書だが世帯数三百超、人口二千数百人の分量、下準備必要)。

文字列に関して触れておくと『新修尾道市史』・第二巻、49-99頁には前欠文書として安養寺 「おばらや」(ママ)源右衛門から始まり、99頁下段記載の「時宗 念仏堂 (虫食い)・・・・・真宗 常泉寺 (虫食い)、合7人 」で終わるのだが、長沼文庫版では「真宗 浄泉寺 七兵衛」(60頁下段)から始まり、『新修尾道市史』99頁まで行き、そこから49頁の冒頭部へ、そして60頁下段掲載の「時宗 水庵」(虫食い □人)で終わる前欠文書となっている。(すでに後期高齢者だった)青木茂は原稿整理の段階で何頁分かがまとまった形で順番が入れ替わったのだろう。こういう誤りは他にもあるように感じられる。まともな研究者なら当然逐一それを再チェックしながら尾道町研究を進めることが必要となろう。再三指摘してきたように

公開されている長沼文庫版宗門人別改帳自体が寛永期あるいはそれ以前の時期の原本ではなく、様々の時期に制作されたその写本だということは弁えておくとよい。

今回の校合作業を通じて当時の尾道町においては宗門人別改めが落人・キリシタン対策としてどのように実践されたのか(否、キリシタン政策をどのように渋谷氏の当時のご当主が受け止めていたのかが)判り始めた(後述するα)。そういう意味では九州文化史研究所所蔵古文書目録60番・耶蘇宗濫觴記(やそしゅうらんしょうき)の方はその点に関する言及があり、精読する価値のある興味深いしろもの。

青木茂『新修尾道市史』所収の『長沼文庫版尾道町宗門人別改帳』に登場する真言宗

西国寺門徒の泉屋(松本氏/旧葛西氏)庄右衛門家の場合、登録家族員数34人ーとても大所帯。そのうち西国寺門徒は庄右衛門と血縁族縁関係を有する9人だけで、残余の25人は下人・下女身分の構成員。下人与三郎は真宗浄泉寺門徒の女房・娘の3人、下人甚三郎は真言宗持善院門徒で女房・むすめの3人、真宗福善寺門徒の下人与吉以下の11人はそれぞれ、真宗浄泉寺・時宗三ノ寮・真言宗般若院・真宗福善寺門徒、「うば」2人は下人・下女の記載はないがいずれも真宗浄泉寺門徒、そして最後に「かしや」(借家人の意味)身分の真言宗般若院門徒の喜蔵とその女房・子供ら。最後に記載された左兵衛は喜蔵の親の可能性もある。一家族が複数の宗派の寺院に分割されている点に気づかされる訳(この点は脇坂昭夫「寛永期の尾道町宗旨人別帳について」や近年の吉原睦らの指摘する重層的寺檀関係、or 複檀家状況、つまり一家一寺制ではない)だが、

校合作業結果を示すと、この部分での『新修尾道市史』中の誤字は3か所あって、下人助作は下人助蔵が正しく、喜蔵の「養子/とりつち」・「里子/正五郎」の「養子」と「里子」部分は共に「男子」とするのが正しい。『新修尾道市史』にはこういう誤りや脱字が幾つもあるという程度のことは一応念頭においておく必要があろう。ついでに指摘しておくと広大図書館がネット上で公開する広島県内の検地帳だが、わたしが調べた沼隈郡東村・松永村・柳津村についてはすべて掲載ミスありだ。前2者については広大側に連絡し,修正済みだが、最近、柳津村分にも同様のミス(史料が重複、欠落があるかも・・・)があることが判った(広大側にはまだ連絡はしていない)。

なお、下人については庄右衛門下人と下人の記載分けが見られた。同義だと思われるが、慎重を期して、その意味するところはいまのところ不明だしておこう。

このような宗門人別改め制度というか、要するに戸籍制度が広島藩における民衆支配の基盤を成したわけだ。家主庄右衛門は町人層を借家人・下人/下女という形で家父長的支配の中に再編成していた訳だ。「抱え」という語が『文政4年尾道町絵図』中では頻出するが、社会制度として「抱え」という在り方が存在した訳だが、この抱え制下で尾道町の住人の大半がほぼ借家人として、寡占状態にあったと言ってもよいほど、少数の大家(豪商たち)の影響(民衆支配)下に置かれていた訳だ。参考までに触れておくと福山藩では「抱」よりも「受」(例えば受所、中世文書では請所)という言い方が一般的だが、税制(税金徴収)面での意味は同じ。

中世の古典籍『師守記』の中では「うば」身分の女性は相応の教養と人格を有し下級貴族中原師守から成人後も頼りにされていたが、この宗門人別改帳中の「うば」とは公文書の中では匿名化された没個性的な人格として形象化されていた。

ほかにも色々と興味深い事柄が散見された。例えば下人の中には「やまだや二郎兵衛」家の「禅門」(86頁下段)や大工与右衛門家の下人「てんねいほう」(天寧坊?、52頁下段)のように半僧半俗身分を感じさせるもの、浄土宗正授院門徒・笠岡屋少右衛門(

尾道本陣小川氏)家では「ばば」(祖母)の名前が「妙法」というように半出家者風だ。それから浄泉寺門徒で京右衛門下人であった作右衛門の女房は「いづみや市右衛門へ入る」とあり、豪商泉屋葛西氏に女房を譲ったのか盗まれたのか不詳ながら、作右衛門自身は別途女房を得たのか最後に二人目の「女房」の記載がある(50頁下段)。この宗門人別改め帳の中に登場した下女の名前として一番頻度が高かったは「やや」であった。沼隈郡神村の豪族

和田石井家ゆかりの鬼火伝説に登場する女性「

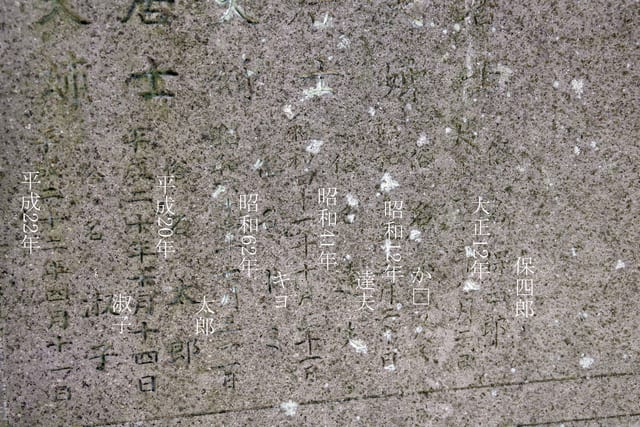

おやや(写真白マークが伝おやや夫婦墓)」理解の上で参考になりそうな事実と言えよう(

おやや夫婦の戒名、夫側の戒名は「法林院長覚」で、伝承通りこの人物は出家者だったヵ)。

わたしが本日一番興味を持ったのは実は下人としての「禅門」や「てんねいぼう」の存在だった→その理由については松永史談会2023年5月例会レジュメ❼の中で寛永期の宗門人別との関係で解説している(α)。。

長沼文庫(昭和8年の長沼写本)蔵の渋谷家文書を見ていていろいろ興味深い記事を見かけたが、これまで

わたしが取り上げてきた話題との関係で一つ例示すると正月行事としてご当主大西治兵衛が享保10年の『歳志記』に家のお宝や不動産などのリストを書き上げている中に法華経関係の書物と並んで『太平記18冊』の名前を挙げていた。尾道市立中央図書館には和綴じ本がたくさん、寄贈されているのだが、一度、近世尾道におけるの郷神層の読書空間についてチェックしてみたいものだ。

林子平『三国通覧図説/1』(西備奴可郡西城町=現在庄原市内居住の岡崎光興が文政10/1827年に制作した写本)はこんな感じ。今回の話題は長沼氏の写本を取り上げていろいろ、言ってきたが渋谷家文書原本は表装段階にいろいろ改変されているようだが広島県立文書館蔵のものを見てからするべき問題だった

【西国寺門徒の泉屋(松本氏/旧葛西氏)】の別業:

賀島園

八幡浩二「備後加島園跡 -近世町人文化遺跡の基礎的研究-」『研究報告書』、尾道大学地域総合センター、2008年3月31日

どこかの史料で今津(湊)から備後加島園に行ったという記載を目にした(要確認)。

福山藩関係では漢詩を残す菅茶山、そして何度か藩儒伊藤氏が加島園を訪れていた。

参考までに賀島園主松本達夫の外姪(がいてつ)=

享和3年「芸備風土記(芸備古跡志)」をあらわした甥:

鰯屋勝島惟恭(これやす)

青木茂『新修尾道市史』所収の『長沼文庫版尾道町宗門人別改帳』について

「寛永期の尾道町宗旨人別帳について」(脇坂昭夫,『広島大学文学部紀要』15号,1959年)

下人を含む「一家族」が複数の檀家に帰属する在り方に注目

)。芦品郡ではアップダウンの多い芦品広域農道に入り込み宣山(むべやま)辺りで大きくコース変更余儀なくされた。

)。芦品郡ではアップダウンの多い芦品広域農道に入り込み宣山(むべやま)辺りで大きくコース変更余儀なくされた。

撮影時刻は13時54分、赤坂町に出る峠(標高差160㍍、水平距離3㌔)越えに徒歩で1時間を要した。健脚の人なら on a bicycleで20分程度のコースだろうか。

撮影時刻は13時54分、赤坂町に出る峠(標高差160㍍、水平距離3㌔)越えに徒歩で1時間を要した。健脚の人なら on a bicycleで20分程度のコースだろうか。

本谷遺跡は不知だが、その他の貝塚は松永湾岸と同様の地形環境に立地するようだ。

本谷遺跡は不知だが、その他の貝塚は松永湾岸と同様の地形環境に立地するようだ。

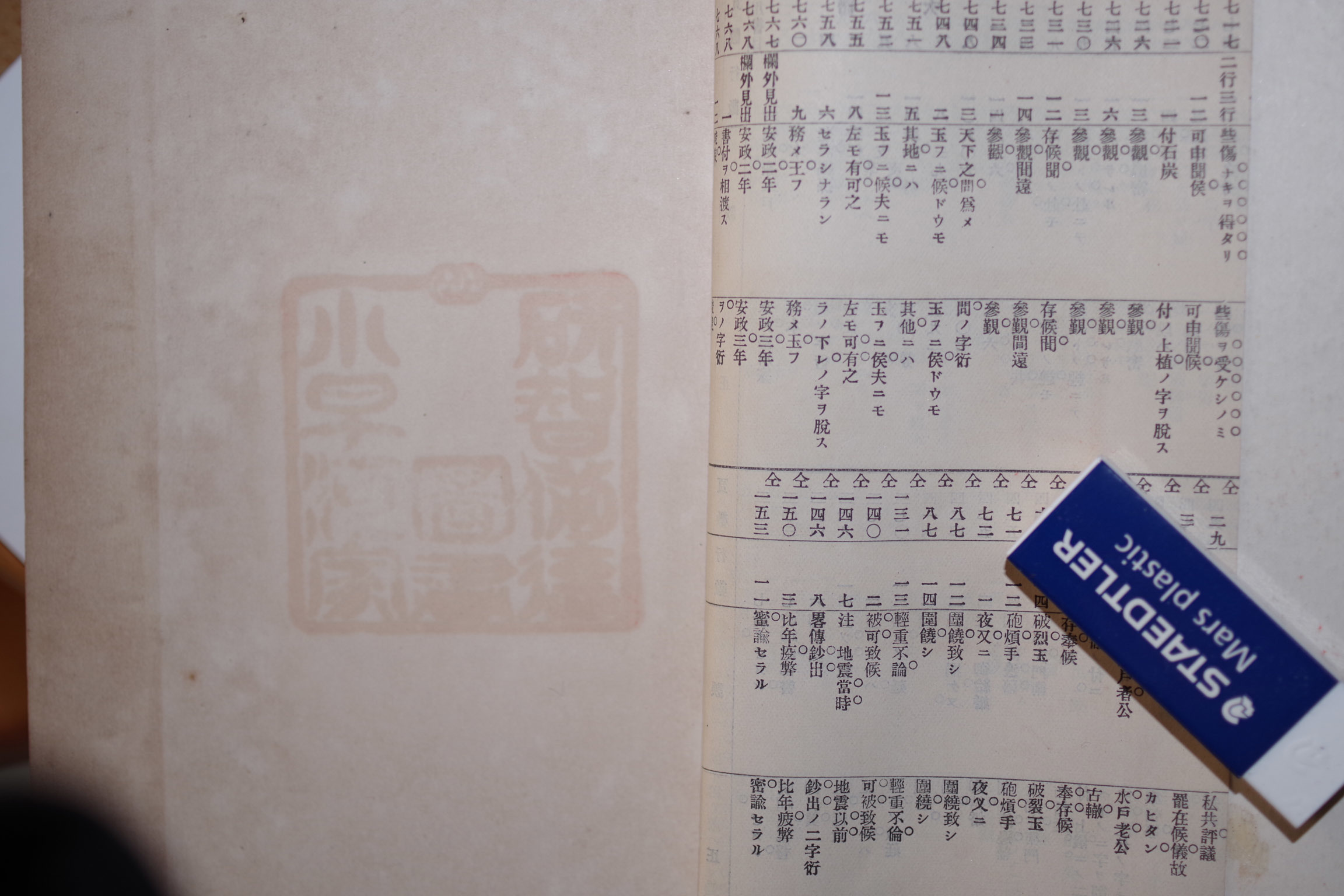

誤植だらけの本なので正誤表が不可欠だ。

誤植だらけの本なので正誤表が不可欠だ。

)。

)。

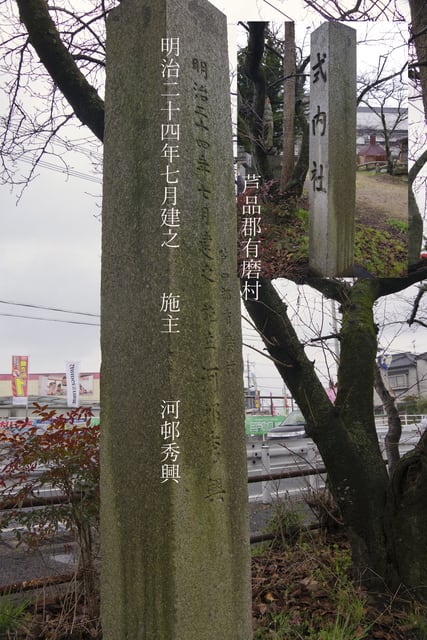

大正2年の境内社殿整備時の献金者芳名碑

大正2年の境内社殿整備時の献金者芳名碑