実は川上順一編『赤坂村史』は困った郷土誌だ。

昨日届いたのでページをめくっていたら、な、なんと

口絵部分に置かれた地図が(やむを得ない事情があったのかとは思うが)大正3年沼隈郡明細全図だったとは

藺草に関する記事だが、私淑していた村田露月『柳津村誌』の文章を丸写しした形の流用だ

赤坂村史編纂員会は村田が健在だった昭和32年に立ち上げられ、村田の指導を仰いでいたようだ。村田が昭和36年に亡くなり、その後は川上が編集主任という形で中心的に本誌の執筆活動に関わって昭和42年に出版にこぎつけたらしい。

川上順一は編集者としては失格。自分の文章と他人の文章との区別をはっきりとさせ、他人のそれに関しては典拠を明示するといった正しい引用の方法を知らなかったのだろうか。

川上は写真の引用先を明示していない。

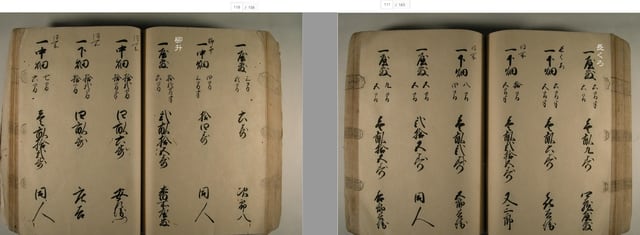

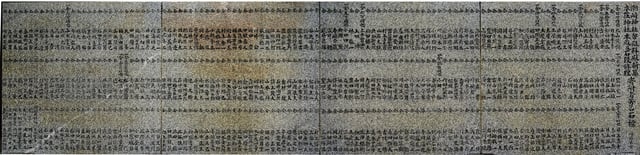

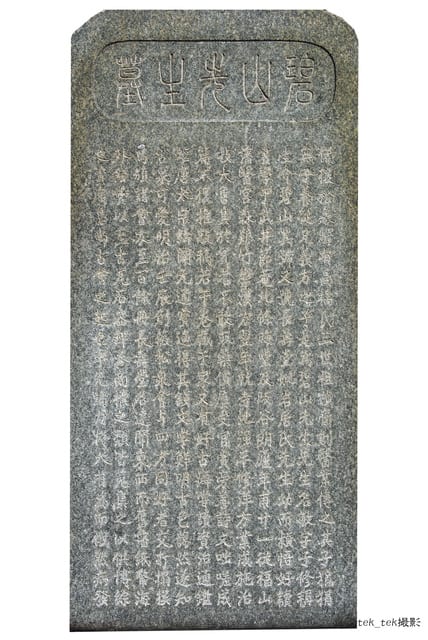

『柳津村誌』掲載写真の原版(福山城博物館蔵) はこんな感じ。ややピンボケ気味だった。なお、「藺刈風景」の注記はあったが、撮影年次、撮影場所などのメモはなかった。撮影地点が正しく柳津村内であったのか否か、当然問題として吟味されなくてはならないだろ。柳津村誌のゲラ刷りとは別に、別の多数の写真たちとともに幾つかの封筒に入れられていた中の一枚。

はこんな感じ。ややピンボケ気味だった。なお、「藺刈風景」の注記はあったが、撮影年次、撮影場所などのメモはなかった。撮影地点が正しく柳津村内であったのか否か、当然問題として吟味されなくてはならないだろ。柳津村誌のゲラ刷りとは別に、別の多数の写真たちとともに幾つかの封筒に入れられていた中の一枚。

こういう文章の盗用/流用とか図版類の転用があると郷土史:『赤坂村史』全体の価値と川上自身の編著者としての資質が問われかねまい。

今回紹介したような不正行為を見抜くことは普通の読者だけでなく研究者でさえなかなかできないことだが、より上を目指す人は本を読むときにはこういうケースもあるので日頃より史料に関する批判精神の涵養を心掛けたいものだ。

昨日届いたのでページをめくっていたら、な、なんと

口絵部分に置かれた地図が(やむを得ない事情があったのかとは思うが)大正3年沼隈郡明細全図だったとは

藺草に関する記事だが、私淑していた村田露月『柳津村誌』の文章を丸写しした形の流用だ

赤坂村史編纂員会は村田が健在だった昭和32年に立ち上げられ、村田の指導を仰いでいたようだ。村田が昭和36年に亡くなり、その後は川上が編集主任という形で中心的に本誌の執筆活動に関わって昭和42年に出版にこぎつけたらしい。

川上順一は編集者としては失格。自分の文章と他人の文章との区別をはっきりとさせ、他人のそれに関しては典拠を明示するといった正しい引用の方法を知らなかったのだろうか。

川上は写真の引用先を明示していない。

『柳津村誌』掲載写真の原版(福山城博物館蔵)

はこんな感じ。ややピンボケ気味だった。なお、「藺刈風景」の注記はあったが、撮影年次、撮影場所などのメモはなかった。撮影地点が正しく柳津村内であったのか否か、当然問題として吟味されなくてはならないだろ。柳津村誌のゲラ刷りとは別に、別の多数の写真たちとともに幾つかの封筒に入れられていた中の一枚。

はこんな感じ。ややピンボケ気味だった。なお、「藺刈風景」の注記はあったが、撮影年次、撮影場所などのメモはなかった。撮影地点が正しく柳津村内であったのか否か、当然問題として吟味されなくてはならないだろ。柳津村誌のゲラ刷りとは別に、別の多数の写真たちとともに幾つかの封筒に入れられていた中の一枚。

こういう文章の盗用/流用とか図版類の転用があると郷土史:『赤坂村史』全体の価値と川上自身の編著者としての資質が問われかねまい。

今回紹介したような不正行為を見抜くことは普通の読者だけでなく研究者でさえなかなかできないことだが、より上を目指す人は本を読むときにはこういうケースもあるので日頃より史料に関する批判精神の涵養を心掛けたいものだ。

関連記事

関連記事

関連記事

関連記事

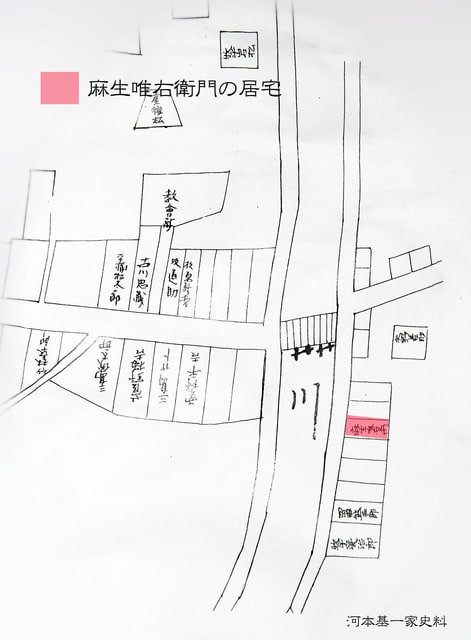

「いたや」は板屋佐藤武彦家の屋号起源ヵ

「いたや」は板屋佐藤武彦家の屋号起源ヵ