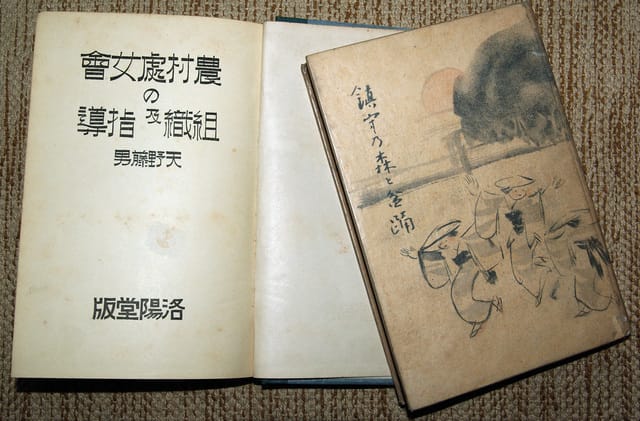

タイトル:鎮守の森と盆踊、著者:天野藤男、出版者:文原堂書店、出版年月日:大正6

[目次]

標題

目次

鎮守の巻

第一章 鎮守の森と故郷 / 1

第二章 鎮守の森と愛卿心 / 9

第三章 鎮守の森と年中行事 / 28

第四章 鎮守の森と若衆 / 39

第五章 鎮守の森と娯楽 / 63

第六章 鎮守の森と豊年祭 / 81

盆踊の巻

第一章 寺院と愛郷心 / 103

第二章 寺院を中心とする行事及娯楽 / 117

第三章 盂蘭盆会の由来及精神 / 132

第四章 趣味津津たる盆踊 / 142

第五章 理想の自治卿 / 183

第六章 盆踊唱歌及口説集 / 190

小説の巻

一 氏神境内の楽しき団居 / 231

二 寺院と床しき敬老会 / 252

三 幼き思ひ出より / 274

四 鎮守の森の送別会 / 287

社叢と類義語との比較による神社の屋外空間に対する緑地空間概念に関する研究

藤田 直子[東京大学大学院農学生命科学研究科],熊谷 洋一[東京農業大学地域環境科学部造園科学科],下村 彰男[東京大学大学院農学生命科学研究科]

藤田 直子[東京大学大学院農学生命科学研究科],熊谷 洋一[東京農業大学地域環境科学部造園科学科],下村 彰男[東京大学大学院農学生命科学研究科]

35歳で亡くなった天野藤男(1887-1921 )は旺盛な文筆活動を展開した御仁で、生涯に10冊以上の著書を刊行している。青年団運動や地方青年の啓蒙活動のパイオニア:山本瀧之助の同志としての側面と疲弊しつつあった農村の再生論者(農村問題研究者)としての顔を持つ。児童文学の宮沢賢治(1896-1933)のちょっと前の世代の人物だが、「農村社会学」者のパイオニア:天野は残念ながら世間からはほぼ忘れ去られた存在だ。

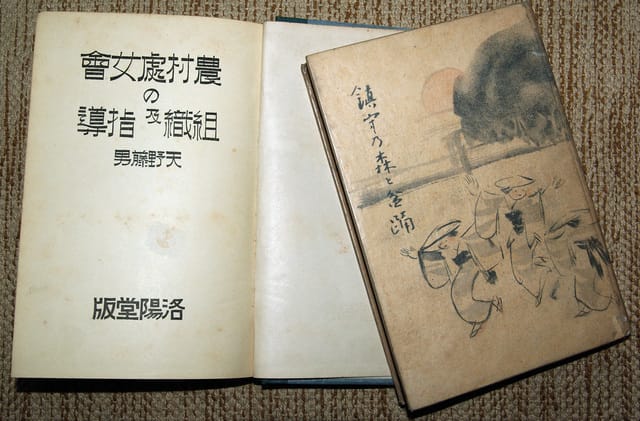

これまでに集書した加藤の著書たち。洛陽堂刊が多い。

地方青年団と農村処女会に関する2著書が主著。明治末から大正期の故郷としての農村(=ruralityに関する日本的特質)に関して包括的な論究を行った人物だが、今日的にみると私的には『鎮守の森と盆踊』と『農村と娯楽』に関心がある。

[目次]

標題

目次

鎮守の巻

第一章 鎮守の森と故郷 / 1

第二章 鎮守の森と愛卿心 / 9

第三章 鎮守の森と年中行事 / 28

第四章 鎮守の森と若衆 / 39

第五章 鎮守の森と娯楽 / 63

第六章 鎮守の森と豊年祭 / 81

盆踊の巻

第一章 寺院と愛郷心 / 103

第二章 寺院を中心とする行事及娯楽 / 117

第三章 盂蘭盆会の由来及精神 / 132

第四章 趣味津津たる盆踊 / 142

第五章 理想の自治卿 / 183

第六章 盆踊唱歌及口説集 / 190

小説の巻

一 氏神境内の楽しき団居 / 231

二 寺院と床しき敬老会 / 252

三 幼き思ひ出より / 274

四 鎮守の森の送別会 / 287

社叢と類義語との比較による神社の屋外空間に対する緑地空間概念に関する研究

藤田 直子[東京大学大学院農学生命科学研究科],熊谷 洋一[東京農業大学地域環境科学部造園科学科],下村 彰男[東京大学大学院農学生命科学研究科]

藤田 直子[東京大学大学院農学生命科学研究科],熊谷 洋一[東京農業大学地域環境科学部造園科学科],下村 彰男[東京大学大学院農学生命科学研究科]35歳で亡くなった天野藤男(1887-1921 )は旺盛な文筆活動を展開した御仁で、生涯に10冊以上の著書を刊行している。青年団運動や地方青年の啓蒙活動のパイオニア:山本瀧之助の同志としての側面と疲弊しつつあった農村の再生論者(農村問題研究者)としての顔を持つ。児童文学の宮沢賢治(1896-1933)のちょっと前の世代の人物だが、「農村社会学」者のパイオニア:天野は残念ながら世間からはほぼ忘れ去られた存在だ。

これまでに集書した加藤の著書たち。洛陽堂刊が多い。

地方青年団と農村処女会に関する2著書が主著。明治末から大正期の故郷としての農村(=ruralityに関する日本的特質)に関して包括的な論究を行った人物だが、今日的にみると私的には『鎮守の森と盆踊』と『農村と娯楽』に関心がある。