日時及び場所

10月28日(金曜日) 午前10-12時、喫茶「蔵」2階

話題「「明治以後に於ける山陽本線松永駅周辺の都市開発(性格としては「非効率的な資源利用につながる、近代日本における都市政策の欠落に起因する無計画かつ漸増的な都市成長」の実態)について」

9月例会の話題の完結編で、引き続き都市史という側面から松永(旧松永市の中核部)の近現代を捉えていく。

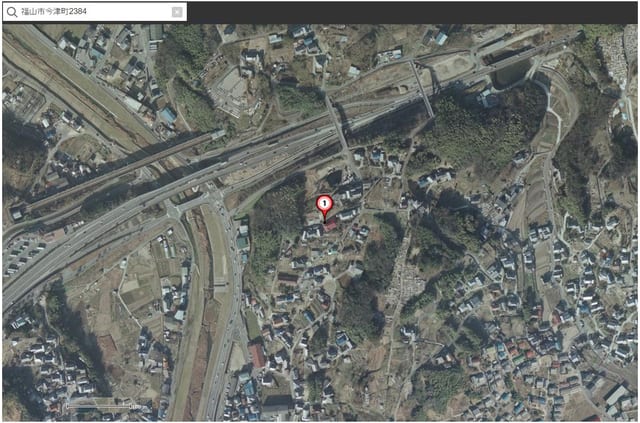

空中写真で見た戦後の松永駅周辺の変化-市街地の面的拡大は進んだが、その内実は・・・。

1978年図中の南駅前線はV-Y(誤)→V-W(正)

実態とは乖離した福山市の都市計画区分 引用サイト

松永史談会2020年2月例会報告を加筆修正の上、2023年5月発行の雑誌に投稿済み。

現在は別の論文執筆

続編はⅡ)沼隈郡新庄と沼隈郡神村 Ⅲ)備後守護細川氏の所領「備後国神村庄」と石清水神社領「備後国神村庄」