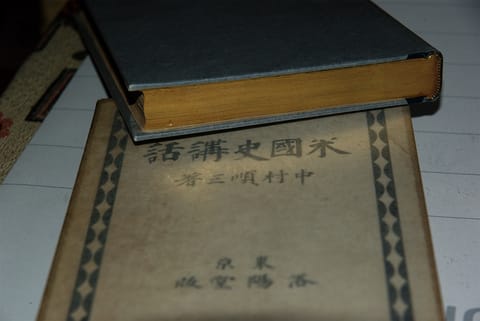

この1年半の間に集めた高島平三郎の著書たち

旺盛な研究活動を展開中の高島33-34歳時の肖像写真だ

大泉溥編『高島平三郎著作集』、学術出版会、2009 第6巻・解説

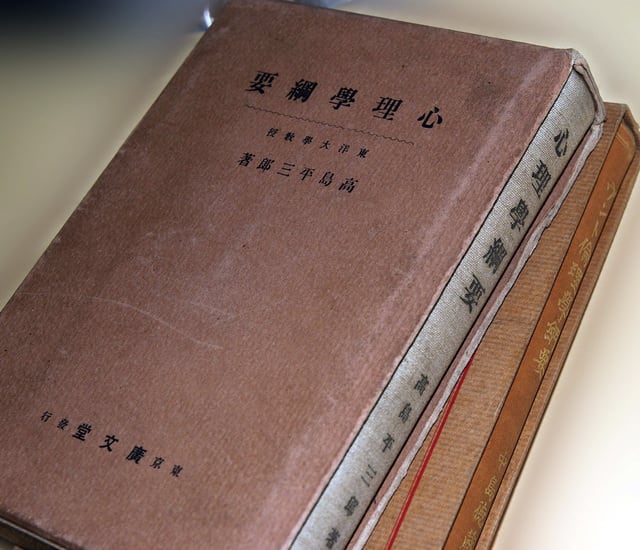

①師範学校教科用書・心理綱要 明治26年12月 普及社

②師範学校教科用書・内国教育史要 明治26年6月 普及社

③訂正増補心理漫筆 明治31年 開発社

④中学修身教科書 初版明治36年

高島平三郎の雑誌「児童研究」掲載論文の草稿

⑤体育原理 合資会社育英舎 明治37年 元元堂

⑥医家必読心理講話 初版 明治38年 啓成社 呉秀三・富士川游・遠山椿吉の推薦

⑦涙痕 明治42年 発行:高島平三郎 印刷:河本亀之助

⑧児童心理講話 明治42年5月初版 広文堂 印刷:河本亀之助、発行:大蔵広太郎

⑨児童を謳える文学 明治43年 洛陽堂

⑩教育に応用したる児童研究 大正8年(初版は明治44年) 洛陽堂

⑪通俗応用心理講話 初版 明治44年 六合社 下澤瑞世の校正 洛陽堂

⑫心理百話 明治45年 洛陽堂・・・・・・③と内容的には同一。

⑬家庭及び家庭教育、洛陽堂 初版明治45年

⑭日本児童学会「児童学綱要」 大正1年 洛陽堂

⑮心理と人生 大正2年 不老閣

⑯修養20講 大正3年 磯部甲陽堂

⑰教育講座「児童之精神と身体」日本学術普及会

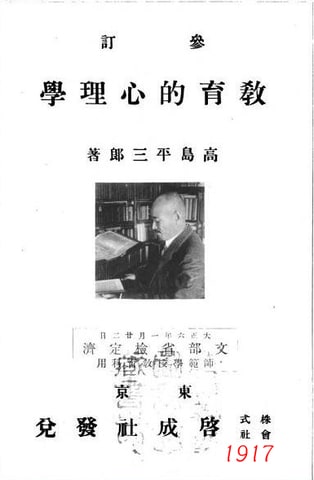

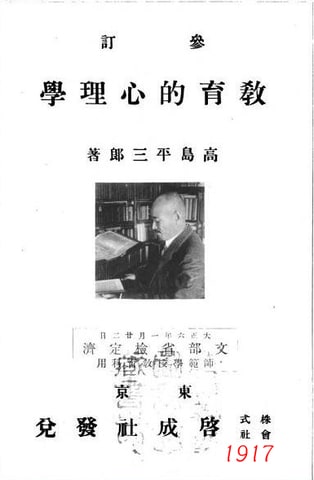

50歳代の高島:「教育的心理学」、明治33年~の書き直し決定版が「心理学要綱」T15

⑱婦人の生涯 大正4年 洛陽堂

⑲児童の精神生活 大正5年 教育新潮研究会 日本児童学会主幹高島平三郎

⑳宮武外骨との共著 通俗心理「奇問正答」 大正7年 文武堂

㉑縮刷版心理学より観たる日蓮上人 大正7年 洛陽堂&心理学より観るたる日蓮上人 大正8年 洛陽堂

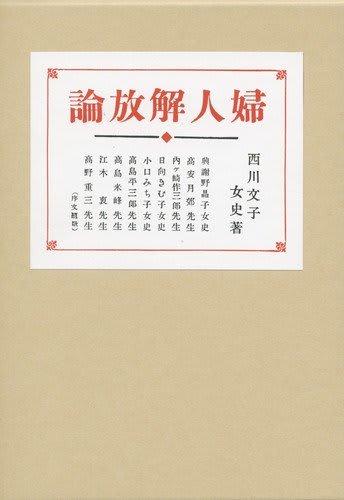

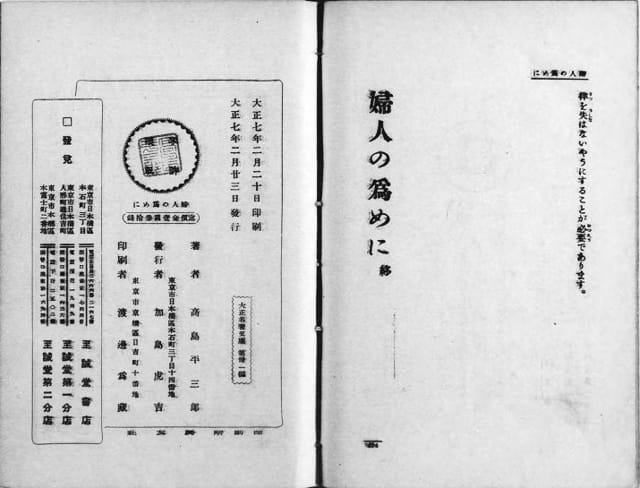

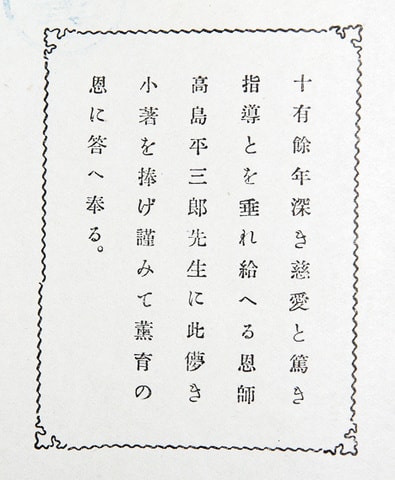

㉒婦人の為に 大正7年 至誠堂

㉓高島平三郎編「道話の林」 大正8年 磯部甲陽堂

㉔応用心理14講 大正9年 洛陽堂

㉕家庭心理講話 大正9年 洛陽堂

㉖久遠之寿 高島寿子夫人追悼録 大正11年 東京芸備社

㉗家庭・婦人・児童 昭和11年 平野書房

㉘高島先生教育報国60年 昭和14年 元版&大空社の復刻版

追加

1)家庭に於ける心理学の応用 明治44 服部書店・文泉堂共同刊

2)高島・下沢「修養心理学講話」明治44 大倉書店

3)ドラモント(高島ほか訳)「学校及び家庭に於ける児童生活の研究」、洛陽堂 大正7年

4)「児童研究」全56巻(復刻版)、高島の論文を複数掲載

5)高島平三郎著作集(全6巻)

6)教育時論(明治19-24年)、欠号あり

その他は高島が序文を書いている高島平三郎の息のかかった人物の心理学、児童研究関係著書を集書した。

⑦「教育的心理学 全」、右文館/明治38重版/

⑧「女心と世の中」、磯部甲陽堂、大正11

⑨渡辺政吉編、高島平三郎/三土忠造/幸田成友他「帝国通信講習会文科講義録2号(1898年2月)」

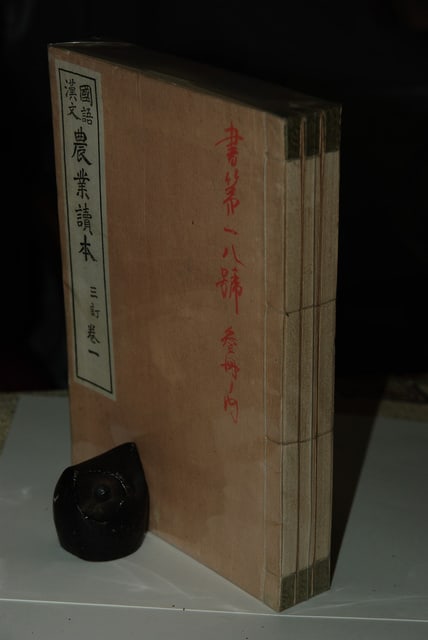

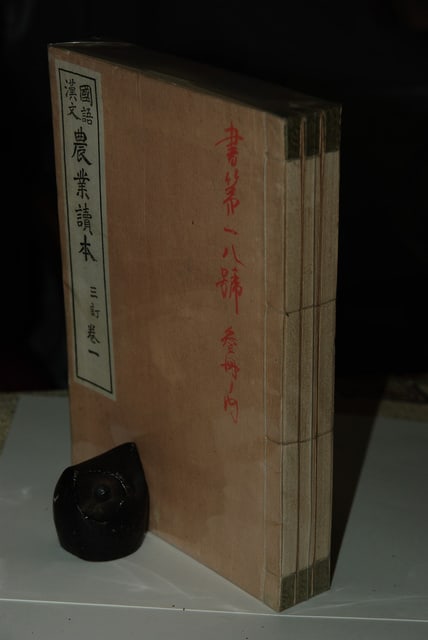

⑩高島他編「国語漢文・農業読本」(1)(3)M35 株式会社普及舎

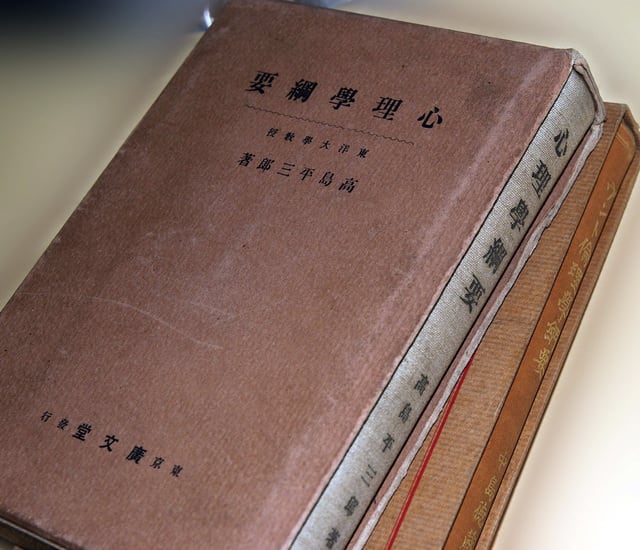

⑪「心理学綱要」昭和2,広文堂

⑫「胎児・嬰児の教養」、児童保護研究録第一篇、児童保護研究会、大正11年

⑬内務省地方局『感化救済事業講演集・上下』、1909

⑭高島他編「国語漢文・農業読本」三訂(1~3)、明治44

⑮教育叢書『応用心理講話・全』、同文館 明治41年初版

⑯「婦人と家庭」敬文堂、大正元年

⑰「教育漫筆」元々堂 明治36年

⑱ 「家庭教育」(講述本)、明治36 静岡市教育会

女子高等学園校長時代の肖像写真。高島80歳ころ

以上のほか国会図書館デジタル化資料:高島平三郎が利用可能

GoogleBook・・・・61冊、ただし、一部のみプレビュー可能

高島に関しては木内陽一(1993)が「大正期の著作活動は、狭義の心理学だけではなく、女子教育、あるいは文学方面へと拡がっている。この研究分野の拡大は、明治期に見られた児童研究体系化への強い意欲の背後への後退と表裏一体であったように思われる」と評しているが、それはその通りだと思う。

旺盛な研究活動を展開中の高島33-34歳時の肖像写真だ

大泉溥編『高島平三郎著作集』、学術出版会、2009 第6巻・解説

①師範学校教科用書・心理綱要 明治26年12月 普及社

②師範学校教科用書・内国教育史要 明治26年6月 普及社

③訂正増補心理漫筆 明治31年 開発社

④中学修身教科書 初版明治36年

⑤体育原理 合資会社育英舎 明治37年 元元堂

⑥医家必読心理講話 初版 明治38年 啓成社 呉秀三・富士川游・遠山椿吉の推薦

⑦涙痕 明治42年 発行:高島平三郎 印刷:河本亀之助

⑧児童心理講話 明治42年5月初版 広文堂 印刷:河本亀之助、発行:大蔵広太郎

⑨児童を謳える文学 明治43年 洛陽堂

⑩教育に応用したる児童研究 大正8年(初版は明治44年) 洛陽堂

⑪通俗応用心理講話 初版 明治44年 六合社 下澤瑞世の校正 洛陽堂

⑫心理百話 明治45年 洛陽堂・・・・・・③と内容的には同一。

⑬家庭及び家庭教育、洛陽堂 初版明治45年

⑭日本児童学会「児童学綱要」 大正1年 洛陽堂

⑮心理と人生 大正2年 不老閣

⑯修養20講 大正3年 磯部甲陽堂

⑰教育講座「児童之精神と身体」日本学術普及会

50歳代の高島:「教育的心理学」、明治33年~の書き直し決定版が「心理学要綱」T15

⑱婦人の生涯 大正4年 洛陽堂

⑲児童の精神生活 大正5年 教育新潮研究会 日本児童学会主幹高島平三郎

⑳宮武外骨との共著 通俗心理「奇問正答」 大正7年 文武堂

㉑縮刷版心理学より観たる日蓮上人 大正7年 洛陽堂&心理学より観るたる日蓮上人 大正8年 洛陽堂

㉒婦人の為に 大正7年 至誠堂

㉓高島平三郎編「道話の林」 大正8年 磯部甲陽堂

㉔応用心理14講 大正9年 洛陽堂

㉕家庭心理講話 大正9年 洛陽堂

㉖久遠之寿 高島寿子夫人追悼録 大正11年 東京芸備社

㉗家庭・婦人・児童 昭和11年 平野書房

㉘高島先生教育報国60年 昭和14年 元版&大空社の復刻版

追加

1)家庭に於ける心理学の応用 明治44 服部書店・文泉堂共同刊

2)高島・下沢「修養心理学講話」明治44 大倉書店

3)ドラモント(高島ほか訳)「学校及び家庭に於ける児童生活の研究」、洛陽堂 大正7年

4)「児童研究」全56巻(復刻版)、高島の論文を複数掲載

5)高島平三郎著作集(全6巻)

6)教育時論(明治19-24年)、欠号あり

その他は高島が序文を書いている高島平三郎の息のかかった人物の心理学、児童研究関係著書を集書した。

⑦「教育的心理学 全」、右文館/明治38重版/

⑧「女心と世の中」、磯部甲陽堂、大正11

⑨渡辺政吉編、高島平三郎/三土忠造/幸田成友他「帝国通信講習会文科講義録2号(1898年2月)」

⑩高島他編「国語漢文・農業読本」(1)(3)M35 株式会社普及舎

⑪「心理学綱要」昭和2,広文堂

⑫「胎児・嬰児の教養」、児童保護研究録第一篇、児童保護研究会、大正11年

⑬内務省地方局『感化救済事業講演集・上下』、1909

⑭高島他編「国語漢文・農業読本」三訂(1~3)、明治44

⑮教育叢書『応用心理講話・全』、同文館 明治41年初版

⑯「婦人と家庭」敬文堂、大正元年

⑰「教育漫筆」元々堂 明治36年

⑱ 「家庭教育」(講述本)、明治36 静岡市教育会

以上のほか国会図書館デジタル化資料:高島平三郎が利用可能

GoogleBook・・・・61冊、ただし、一部のみプレビュー可能

高島に関しては木内陽一(1993)が「大正期の著作活動は、狭義の心理学だけではなく、女子教育、あるいは文学方面へと拡がっている。この研究分野の拡大は、明治期に見られた児童研究体系化への強い意欲の背後への後退と表裏一体であったように思われる」と評しているが、それはその通りだと思う。