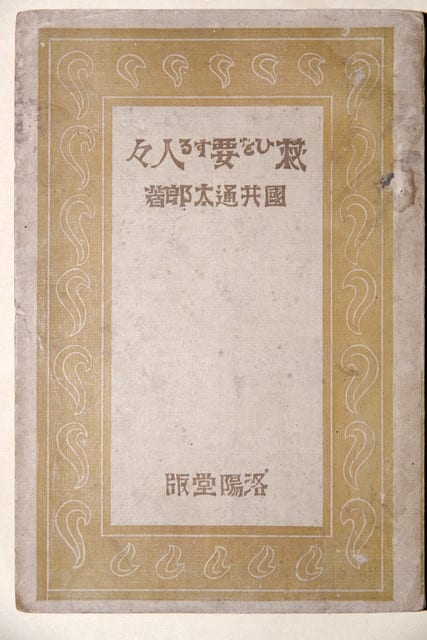

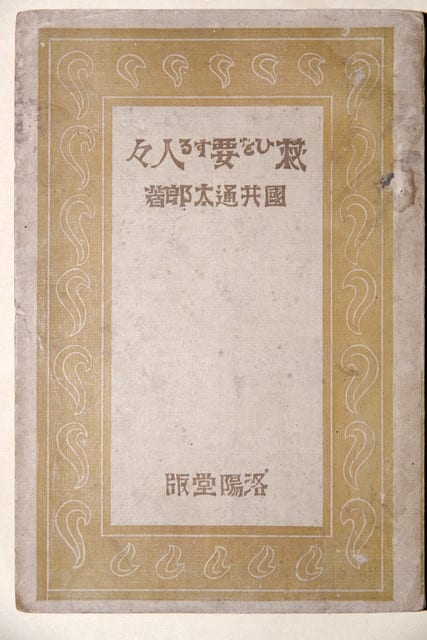

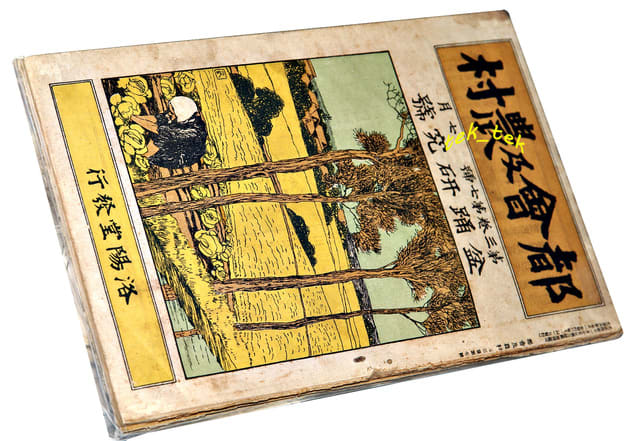

国井通太郎『救いを要する人々』、洛陽堂、大正10年

国井通太郎は新渡戸稲造 『人生雑感』 国井通太郎 編、講談社〈講談社学術文庫 611〉、1983年8月。ISBN 4-06-158611-4。 - 新渡戸&國井編(1915)の再刊。に関わった人物だが、戦時中は地元で地域社会のために働いた人らしい。若いころは新渡戸稲造の感化を受け、クウェカー教に傾倒したこともあったようだ。その辺りがキリスト教との関係を深めつつあった当時の洛陽堂との接点を作り出す契機となったのだろう。

洛陽堂から上梓された国井通太郎『救いを要する人々』は博愛主義乃至はキリスト教社会主義系のものだ。この路線は早稲田大学の帆足理一郎と昵懇だった河本哲夫経営の新生堂に引き継がれていく。

参考までに、当時洛陽堂が手掛けた国家主義者の出版物:

上杉慎吉『暴風来』洛陽堂、大正8

右を向いたり、左を見たり・・・。国井通太郎の本書などは、早稲田史学の津田左右吉『文学に現われたる我が国民思想の研究』 洛陽堂、1917-21 /を出版した後、出版社としての洛陽堂のおやおやぶりを象徴するような出版物だという気がする。

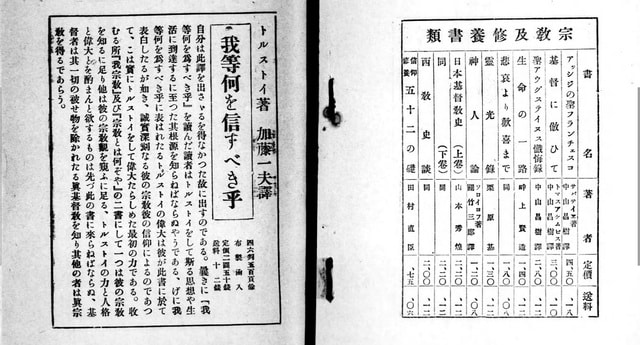

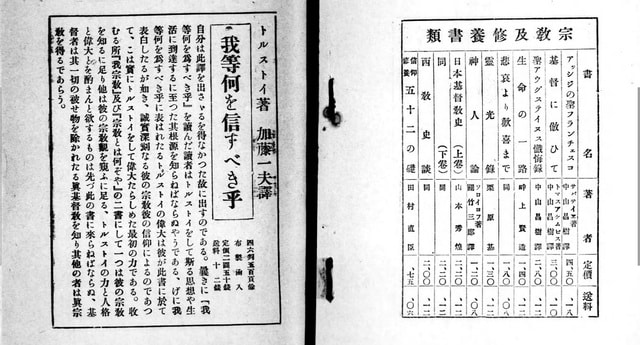

大正10年当時の洛陽堂刊の修養・キリスト教関係図書

国井通太郎に関しては年譜が

町政雑記 : 抄 3 (1946年-1947年1月)

国井通太郎 著

発売: 茨城図書;国井通太郎略年譜: p316~320

[目次]

町政雑記 抄三

昭和二十一年(承前) / 221

第四輯(昭和二十一年七月) / 247

国井通太郎略年譜 / 316

解説 国井信義 / 321

にあるようだ。

新渡戸稲造の『人生雑感』は新渡戸著『自警録』、『武士道(Bushido The Soul of Japan)』と共に当時の修養関係の思想書として読むに値する作品だろ。そういう意味では高島平三郎とか西川光二郎などは歴史的使命を終えた人たちだ。

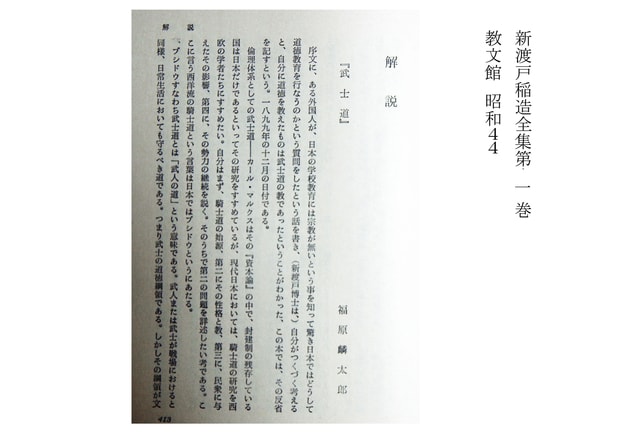

むろん新渡戸『武士道』については問題がないわけではない。

ただ本書執筆の時代背景:日清戦役後の日本に対する欧米の関心の高まりの中で、西欧人の疑問(日本人の倫理観のベースにあるもの)対する、新渡戸の構築主義的(日本人の道徳意識が実際にどうであるかという本質主義な立場ではなく、日本人の道徳意識のベースに新渡戸流の武士道観を持って来るべきだといった立場:構築主義的)考え方を、西洋人に理解可能な形で論理化したという性格を有する書籍だという面は押さえておく必要があろう。

『武士道』オリジナル版の目次

昭和13年 新渡戸の高弟:矢内原忠雄訳の日本語版『武士道』

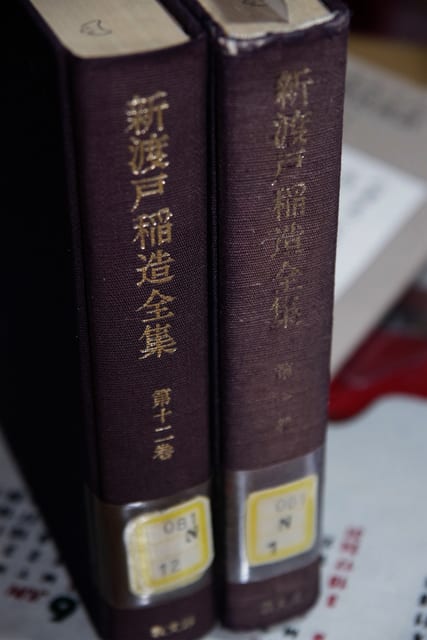

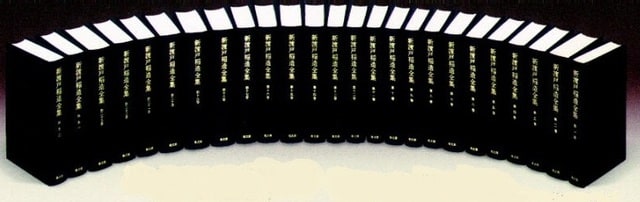

新渡戸稲造全集 教文館

全25巻

第1巻 武士道 東西相触れて

第2巻 農業本論 農業発達史

第3巻 米国建国史要 建国美談 ウイルリアム・ペン伝

第4巻 植民政策講義 論文 時評 そのほか

第5巻 随想録 随感録 偉人群像

第6巻 帰雁の蘆 内観外望 西洋の事情と思想

第7巻 修養 自警

第8巻 世渡りの道 一日一言

第9巻 ファウスト物語 衣服哲学講義

第10巻 人生雑感 人生読本

第11巻 婦人に勧めて 一人の女 読書と人生

第12巻 「Bushido, the Soul of Japan」 「Thoughts and Essays」

第13巻 「The Japanese Nation」 「The intercourse between U.S. and Japan」

第14巻 「Japan:Phases of Her Problems and Her Development」 「The Japanese Traits Foreign Influences」

第15巻 「Lectures on Japan」 「Reminiscences of Childhood」 「What the League of Nations Has Done and Is Doing」 「The Use and Study of Foreign Languages in Japan」 「Two Exotic Currents in Japanese Civilization」 「Lao-Tzu and Kojiki」

第16巻 「Editorial Jottings」

第17巻 日本国民 日米関係史

第18巻 日本―その問題と発展の諸局面 日本人の特質と外国の影響

第19巻 日本文化の講義 国際連盟の業績と現状 日本における外国語の効用とその研究 幼き日の思い出 日本文明における外来の二潮流

第20巻 編集余録

第21巻 日本土地制度論 随想録補遺 札幌農学校 泰西思想の影響 日本の農民解放 中国は共和国になれるか 日本の植民 日本における国際連盟運動 日本の経済と財政

第22巻 「フレンズ・レビュー」寄稿文 「インターチェンジ」寄稿文 英文大阪毎日寄稿文 宮部金吾宛書簡 エルキントン家宛書簡 H.B.アダムズ、W.E.グリフィス、A.C.ハーツホーン、R.S.モリス、W.H.フォーンス、N.M.バトラー、M.E.ドイッチュ宛書簡

第23巻 第21巻、第22巻の英語原文 編集余録の未収録原文 宮部金吾宛書簡の新資料「6通の原文と翻訳」

別巻1 新渡戸博士追憶集

別巻2 月報・新資料

明治32年刊行の横山源之助の名著『日本の下層社会』 は当時の東京在住者を捉え、華やかに栄える東京だが、生活に苦しんでいない人は少なく、貧民が多数派だとしてその具体相をルポしたもので国井通太郎の本書に先立つこと20数年だ。帝都のもつ社会的病理については雑誌『都会と農村』洛陽堂刊で丸山鶴吉らも指摘していた。

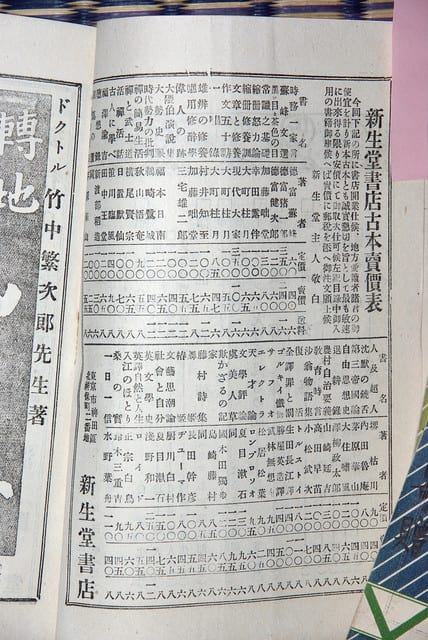

大正11年当時の洛陽堂の出版目録

国井通太郎は新渡戸稲造 『人生雑感』 国井通太郎 編、講談社〈講談社学術文庫 611〉、1983年8月。ISBN 4-06-158611-4。 - 新渡戸&國井編(1915)の再刊。に関わった人物だが、戦時中は地元で地域社会のために働いた人らしい。若いころは新渡戸稲造の感化を受け、クウェカー教に傾倒したこともあったようだ。その辺りがキリスト教との関係を深めつつあった当時の洛陽堂との接点を作り出す契機となったのだろう。

洛陽堂から上梓された国井通太郎『救いを要する人々』は博愛主義乃至はキリスト教社会主義系のものだ。この路線は早稲田大学の帆足理一郎と昵懇だった河本哲夫経営の新生堂に引き継がれていく。

参考までに、当時洛陽堂が手掛けた国家主義者の出版物:

上杉慎吉『暴風来』洛陽堂、大正8

右を向いたり、左を見たり・・・。国井通太郎の本書などは、早稲田史学の津田左右吉『文学に現われたる我が国民思想の研究』 洛陽堂、1917-21 /を出版した後、出版社としての洛陽堂のおやおやぶりを象徴するような出版物だという気がする。

大正10年当時の洛陽堂刊の修養・キリスト教関係図書

国井通太郎に関しては年譜が

町政雑記 : 抄 3 (1946年-1947年1月)

国井通太郎 著

発売: 茨城図書;国井通太郎略年譜: p316~320

[目次]

町政雑記 抄三

昭和二十一年(承前) / 221

第四輯(昭和二十一年七月) / 247

国井通太郎略年譜 / 316

解説 国井信義 / 321

にあるようだ。

新渡戸稲造の『人生雑感』は新渡戸著『自警録』、『武士道(Bushido The Soul of Japan)』と共に当時の修養関係の思想書として読むに値する作品だろ。そういう意味では高島平三郎とか西川光二郎などは歴史的使命を終えた人たちだ。

むろん新渡戸『武士道』については問題がないわけではない。

ただ本書執筆の時代背景:日清戦役後の日本に対する欧米の関心の高まりの中で、西欧人の疑問(日本人の倫理観のベースにあるもの)対する、新渡戸の構築主義的(日本人の道徳意識が実際にどうであるかという本質主義な立場ではなく、日本人の道徳意識のベースに新渡戸流の武士道観を持って来るべきだといった立場:構築主義的)考え方を、西洋人に理解可能な形で論理化したという性格を有する書籍だという面は押さえておく必要があろう。

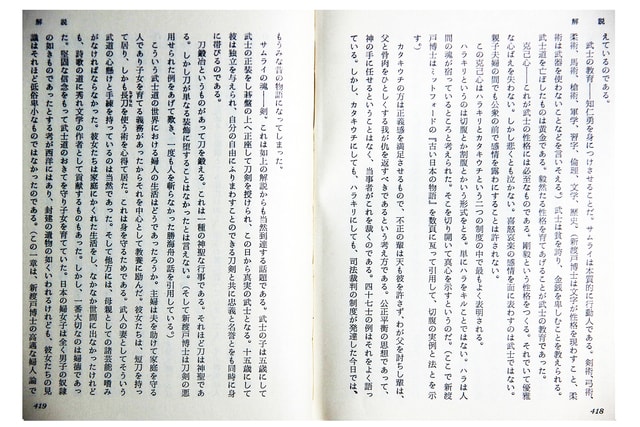

『武士道』オリジナル版の目次

昭和13年 新渡戸の高弟:矢内原忠雄訳の日本語版『武士道』

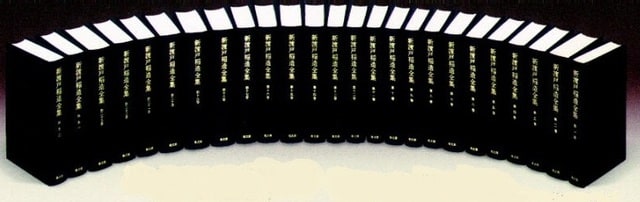

新渡戸稲造全集 教文館

全25巻

第1巻 武士道 東西相触れて

第2巻 農業本論 農業発達史

第3巻 米国建国史要 建国美談 ウイルリアム・ペン伝

第4巻 植民政策講義 論文 時評 そのほか

第5巻 随想録 随感録 偉人群像

第6巻 帰雁の蘆 内観外望 西洋の事情と思想

第7巻 修養 自警

第8巻 世渡りの道 一日一言

第9巻 ファウスト物語 衣服哲学講義

第10巻 人生雑感 人生読本

第11巻 婦人に勧めて 一人の女 読書と人生

第12巻 「Bushido, the Soul of Japan」 「Thoughts and Essays」

第13巻 「The Japanese Nation」 「The intercourse between U.S. and Japan」

第14巻 「Japan:Phases of Her Problems and Her Development」 「The Japanese Traits Foreign Influences」

第15巻 「Lectures on Japan」 「Reminiscences of Childhood」 「What the League of Nations Has Done and Is Doing」 「The Use and Study of Foreign Languages in Japan」 「Two Exotic Currents in Japanese Civilization」 「Lao-Tzu and Kojiki」

第16巻 「Editorial Jottings」

第17巻 日本国民 日米関係史

第18巻 日本―その問題と発展の諸局面 日本人の特質と外国の影響

第19巻 日本文化の講義 国際連盟の業績と現状 日本における外国語の効用とその研究 幼き日の思い出 日本文明における外来の二潮流

第20巻 編集余録

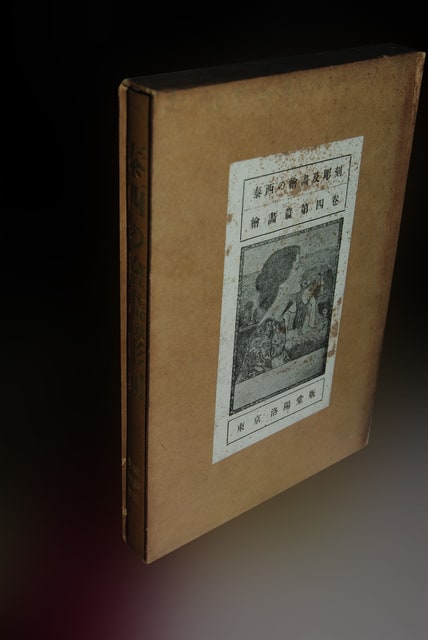

第21巻 日本土地制度論 随想録補遺 札幌農学校 泰西思想の影響 日本の農民解放 中国は共和国になれるか 日本の植民 日本における国際連盟運動 日本の経済と財政

第22巻 「フレンズ・レビュー」寄稿文 「インターチェンジ」寄稿文 英文大阪毎日寄稿文 宮部金吾宛書簡 エルキントン家宛書簡 H.B.アダムズ、W.E.グリフィス、A.C.ハーツホーン、R.S.モリス、W.H.フォーンス、N.M.バトラー、M.E.ドイッチュ宛書簡

第23巻 第21巻、第22巻の英語原文 編集余録の未収録原文 宮部金吾宛書簡の新資料「6通の原文と翻訳」

別巻1 新渡戸博士追憶集

別巻2 月報・新資料

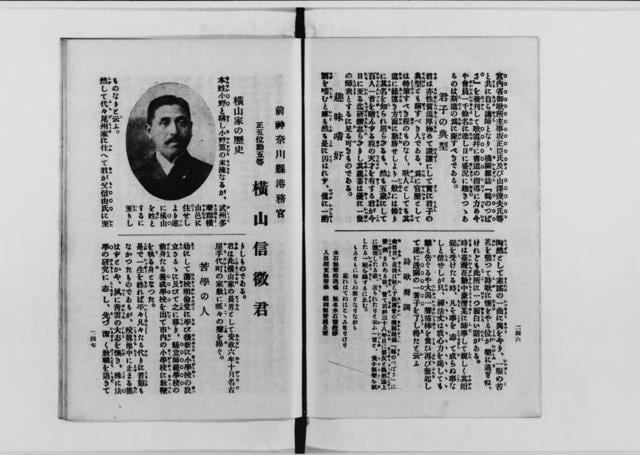

明治32年刊行の横山源之助の名著『日本の下層社会』 は当時の東京在住者を捉え、華やかに栄える東京だが、生活に苦しんでいない人は少なく、貧民が多数派だとしてその具体相をルポしたもので国井通太郎の本書に先立つこと20数年だ。帝都のもつ社会的病理については雑誌『都会と農村』洛陽堂刊で丸山鶴吉らも指摘していた。

大正11年当時の洛陽堂の出版目録

。

。

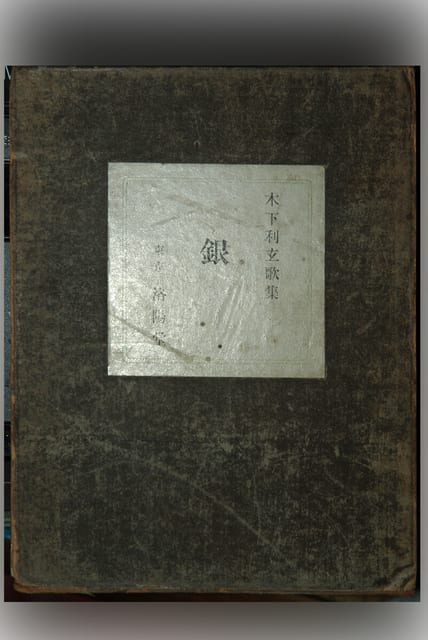

古書市場価格・・・これは雑誌「白樺」復刻版・全巻5セット入手できる価格に相当する。

古書市場価格・・・これは雑誌「白樺」復刻版・全巻5セット入手できる価格に相当する。

。

。

・。

・。

。内務省嘱託時代が彼の全盛期であったが、その農村社会学風ないし民俗学風の農村研究を推進したという点でその方面の我が国におけるパイオニアの一人といってもいい位の人物ではあった。

。内務省嘱託時代が彼の全盛期であったが、その農村社会学風ないし民俗学風の農村研究を推進したという点でその方面の我が国におけるパイオニアの一人といってもいい位の人物ではあった。

洛陽堂・河本亀之助にかんしては以下の本が参考になる

洛陽堂・河本亀之助にかんしては以下の本が参考になる

。

。