今津・善性寺門前のジャンボ石灯籠の所在地⇒GoogleMapの左端メニュー欄より「ストリートビュー」へ移動。

小稿は地方名望家(国会議員井上角五郎の支援者の一人で、大正期の実業家)による「目立つための消費(衒示的消費)」とか一人の宗教家(在家禅の指導者)の原点を念頭におきながら小話風にまとめたものだったが、今後これを別方向から再論理化予定だ。

竹藪の中に分け入ったところ。外から見ているだけでは墓地があることすら判らない。しかも猪除けのネットが張られ、以前より竹藪自体に辿り着き難くなってしまった。尖塔のように丈の高い笠付墓は何となく西国捕鯨で知られた沼隈郡田島風。

作田高太郎家墓石は東京に移転、ここにあった作田一族墓も地元在住の関係者が付近の新墓地に移転させ、今こうして残るのは子孫達の選択からこぼれ落ちた、いわば遺棄された墓石達なのだ。

沼隈郡藤江村は村民の大半が水呑百姓で、本百姓は全世帯の内で1割程度だったのだが、本百姓筋のものは明治期に入っても好んで藩政時代の格式:苗字を流通させたようだ(@藤江・公民館付近の「厳島神社」)。

一つだけ大きく傾いた墓石があった。作田高太郎妹の分骨墓だ。

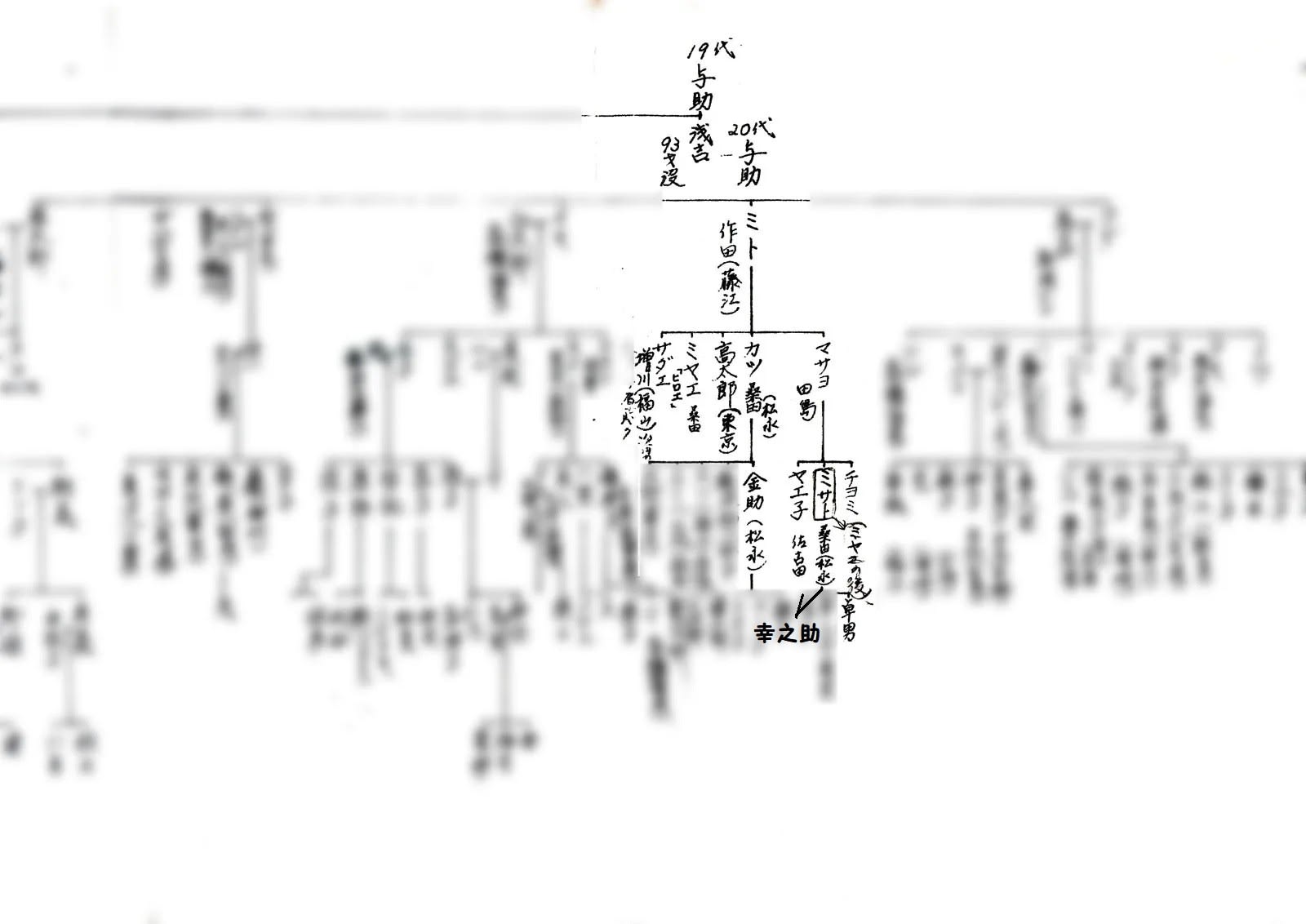

ミヤエ(1893-1922)と芳之助(作田高太郎の国会議員選挙で運動員として力を付け一時期松永町町長)との間には男の子「幸之助」が一人いたが、ミヤエ(大正11年旧8月9日没)が亡くなった年齢と同じ29歳のときにノモンハン(1939年)で戦死している。芳之助はその後、ミヤエの姉(=作田高太郎の姉)の娘ミサトを後妻として迎える。ミサトは母親と同じ29歳で亡くなったX(幸之助)の戦死の報に接したときにはそのことを口にしながら娘清子も驚くほどの号泣をしたという(ミサトの娘清子談)。ちなみにミヤエの夫とミヤエの姉カツの夫とは兄弟(兄:二代目金助・弟:芳之助)。石井四郎三郎家の没落時(大正3年)に松永西町で積極的に田畑の買得を行った人物の一人がこの金助ご当人(通称「桑金」)だった。

2020年12月6日現在の何年かぶりに訪れた作田高太郎生家跡(屋敷地中央北端の石組みは井戸、門構えの家で手前中央辺りがそうだったようだ。屋敷地は150坪程度で)。ミヤエの実妹佐古田ヤエ子の娘千代(1941-)宅を訪れたが、ちょうど留守で、隣家の人の話ではもう大分前に亡くなったとのことだった。後年(2021年11月3日に)再訪問したら千代さんは健在で、自分は後述する松崎清子の従姉妹とのことだった。「坂の東」(さかんとう)の藤江4班消防倉庫廻りの景観も一変。

関連記事

【メモ】長男徹也(平凡社重役、次男コウジ、長女不明(弁護士と結婚したはず)、二女妙子(松崎清子情報、2021年11月3日)

【作田高太郎(1887-1970)に関するもう一つのエピソード】(吉 武 信 彦「ノーベル賞の国際政治学 ―ノーベル平和賞と日本:吉田茂元首相の推薦をめぐる1966年の秘密工作とその帰結―『地域政策研究』(高崎経済大学地域政策学会) 第 19 巻 第4号 2017年3月 43頁~ 69頁)に「ノーベル委員会が2016年に開示した史料によれば、1966年の候補は総数33、個人26、団体7であり73)、外務省の伝えた上記情報は正しかった。候補としてウ・タント、ドルチのほか、トルーマン(Harry S. Truman)元アメリカ大統領、リー(Trygve Halvdan Lie)元国連事務総長、ウンデーン(Bo Östen Undén)スウェーデン元外相、ラパツキー(Adam Rapacki)ポーランド外相、ブルギバ(Habib Ben Ali Bourguiba)チュニジア大統領・首相、サンゴール(Leopold Senghor)セネガル大統領らが推薦されていた。アジアからは、ラダクリシュナン(Sarvepalli Radhakrishnan)インド大統領、同じくインドの哲学者・社会奉仕活動家、バーベ(Vinoba Bhave)に加えて、日本の湯川秀樹京都大学教授も推薦されていた 注74)。」という記述を見つけた。その注74)を見ると、何と

「注74)湯川秀樹は、相模工業大学の兼子秀夫教授(元鳥取県副知事、相模工大 学長)、作田高太郎教授(昭和二九年「世界恒久平和序論」法・道徳・宗教研究会⇒中身的には二番煎じ、この当時の作田は仏教系の宗教家に接近しすぎ)によって推薦されていた。Letter from Hideo Kaneko and Takataro Sakuda to the Nobel Committee of the Norwegian Parliament, dated 20 January 1966, PFL 42/1966 in Det Norske Nobel-Institutt Prisforslag (PFL) 1966.推薦理由として、湯川がプリンストン大学留学中にアインシュタインと議論し、恒久的世界平和を保障するためには世界政府の樹立しか道はないとの結論に達したこと、1955年のラッセル・アインシュタイン宣言に署名した11人の科学者の一人であり、1957年の第1回パグウォッシュ会議にも参加した一人であったこと、日本でも1955年に世界平和をアピールした7人委員会を設立し、それ以来、多数のアピールを出し、日本、世界の世論に影響を与えていること、1948年頃から国内外の世界連邦運動で重要な役割を演じ、1958年には世界連邦世界連盟(The World Association of World Federalists、WAWF)のアドヴァイザーとなり、1961年には同連盟の会長に選出され、1963年には再選されたこと、1965年の同連盟第13回大会でも会長として活躍したこと、妻の湯川スミも世界連邦運動に活発に参加していることなどが列挙されている。」