明治27~36、明治40~44、大正~2,5・7、昭和2など資料的にはかなり欠落がある。

広島県分は983-1008。

広島県分は983-1008。

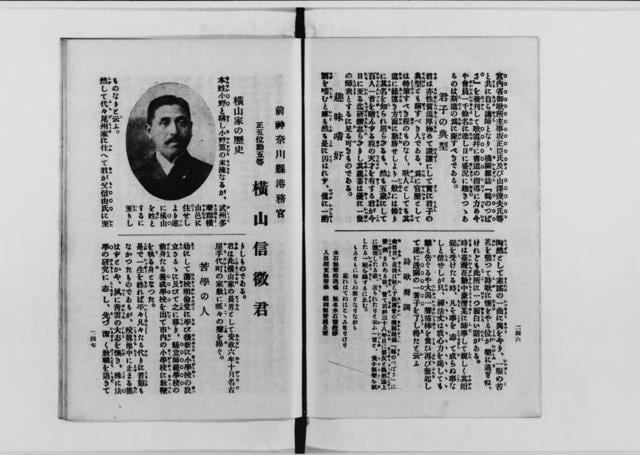

穀蕃合資の業務担当社員に井上角五郎の子分でもあった、慶應義塾中退・東京専門学校出の

石井得雄。同族会社といえば聞こえはよいが、 クローニー資本主義( 縁故や家族関係が大きな意味を持つ 経済体制)の中で高利貸しをしていた。巷間ではその破たんの原因を石井得雄のような投機家の下で投資に失敗したと信じられている。

薬師寺にある石井家墓地を見ているといろんなことがわかってくる。得雄の子孫は新潟にいるという話だ(確認作業は敢てしない)

丸山鶴吉の4学年下の

石井賚三(東京帝大法科卒)の晩年。

石井得雄(

亜鉛精錬技術開発のための投資家)-大阪新報 1913.8.19-1913.10.11(大正2)

亜鉛需給の現状

軍事用の砲弾、真鍮、亜鉛メツキ、ペイント等の工業は孰れも亜鉛を原料として加工さるべきものにして一ケ年七百五六十万円の多きを示し更に亜鉛引鉄板として輸入されつつあるもの約一千万円合計一千七八百万円の巨額に達すべく而してこれが供給は我が内地に亜鉛鉱石の産出豊富なるも亜鉛精錬業の未だ殆ど見るべきものなく僅かに大阪亜鉛会社が一ケ年百五六十万円を産出せる位にて他は我が産出の亜鉛鉱石を輸出し精錬をして再び輸入しつつある有様にて亜鉛塊、錠、板其他各種原料として輸入すべきもの一ケ年六百万円それに亜鉛引鉄板一千万円合計一千六百万円を海外市場に仰ぎつつあり然るにペイントを始め各種塗料其他亜鉛を原料とする工業の勃興に連れ近時需要著しく増加しつつあれば亜鉛の需要はココ数年ならずして一ケ年一千万円の巨額に達するならむ

過渡時代の亜鉛精錬

藤田組を中心とせる我が亜鉛精錬工場として唯一の彼の大阪亜鉛会社は創立以来既に四ケ年の星霜を経てこれに投ぜる資本亦百万円に達するも元来が同会社の事業は現任専務取締役とし経営の任に当れる塩見氏がシユナーベル氏の著メタラシーと言う書物に拠りて油井某と共に亜鉛精錬を計画し小規模工場を起せしを現在の会社が十四万円を以て買収の上拡張せし事業なれば技術の研究不充分なる上に同精錬業として最も困難を極むるレトウイト即ち壺が土質不良の為め亜鉛を溶解せしむる百六十度の熱に耐ゆる適当の土なく不完全の土をもってレトウイトを造れる関係上独逸の工場が使用せるレトウイトが平均五六ケ月の耐久力あるに比し僅々一ケ月内外の耐久力あるくらいなれば勢い生産嵩み輸入品に対抗するには鉱石運賃のみにて亜鉛一噸に付四十五円の競争力を有しながら尚輸入品に及ばざる有様なれば同会社は創業以来今尚欠損を継続しつつありたるも塩見専務は揚言して曰く我社の事業は将来多大の抱負を有し国家的事業を成功せしむるには目前の利潤を目的にするものにあらず現に一ケ年百四五十万円の生産を為しつつあれば仮に会社に損失するも国家はそれ丈輸入を防遏し居れりと極めて楽観を装いつついるも元来が技術の拙劣なる為め年々の損失に絶えず会社を尼崎工場に移転し一面備中皇の島工場をも一時閉鎖せんとの議あるやに伝う要するに我が亜鉛精錬業は未だ過渡時代にあるを免れず

精錬術の新発見

右の如く亜鉛精錬は非常に困難なる事業にて大阪亜鉛が四ケ年の星霜を経て今尚成功の緒に就かざる程なるが□に

堺亜鉛精錬業の出資者とし失敗せし彼の石井得雄氏は現に石井亜鉛精錬所の支配人たる日枝久雄氏と共に精錬術に就て非常に苦心種々研究の結果彼の我が精錬業の欠点なるレトウイトの耐久方法として溶解せしむる前に鉱石の分解精選を加えレトウイトを腐色せしむる分子を除去する方法を発見したる結果レトウイトの耐久力を三四ケ月まで延長せしむることを得随って生産費非常に低廉なるを期し輸入品市価を標準とせば裕に競争し得る利益を計上することを実験し現に

府下豊崎町に石井亜鉛精練所を設け一日二三噸宛の産出を為しつつあり近く五十万円の資本を投じ大規模の工場を設置すべく着々工事中なれば愈拡張工場の完成後は我亜鉛界に一大革命を与うべく原料たる鉱石は殆んど無限にして現に四万噸の鉱石を輸出しつつあれば此の鉱石全部を内地に於て精錬するを得ば約一万噸即ち三千万円の国家的事業を発見したるものとして更に亜鉛を原料とする各種化学工業の発達を見るならんと

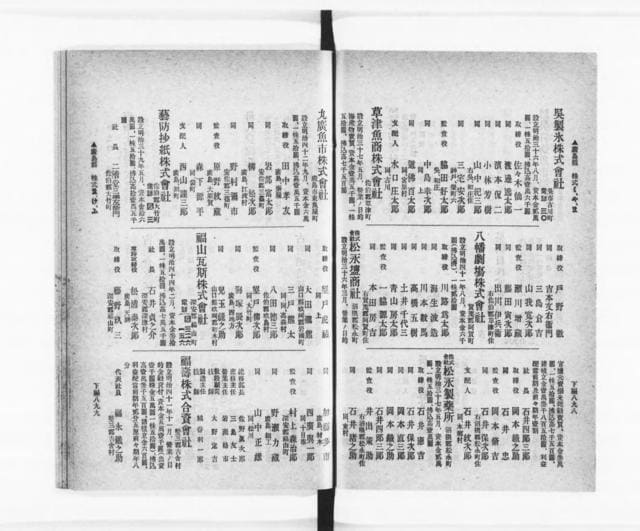

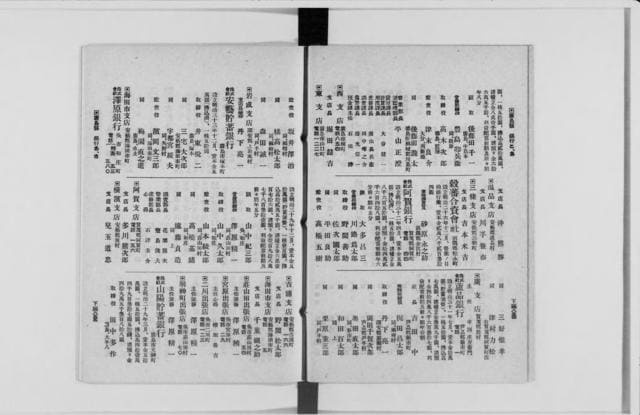

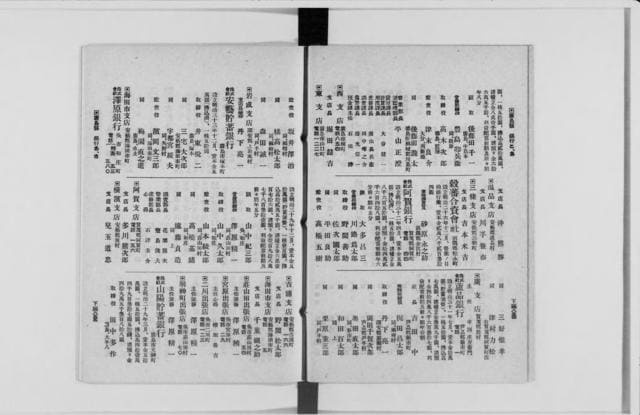

明治34年 松永銀行と穀蕃社

例えば尾道商工会議所

例えば尾道商工会議所

明治26年 松永銀行役員

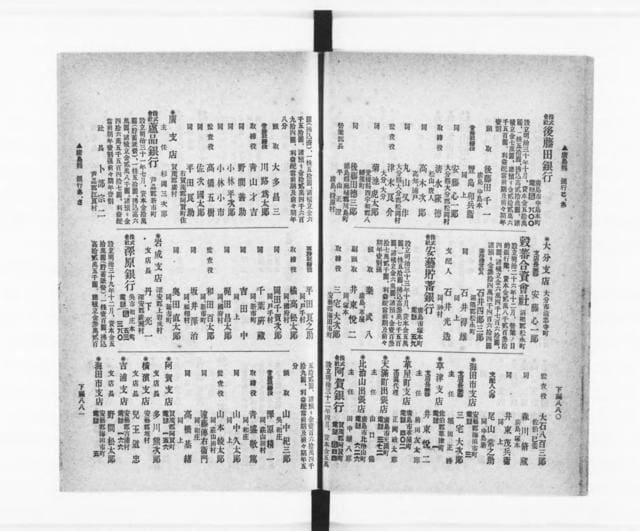

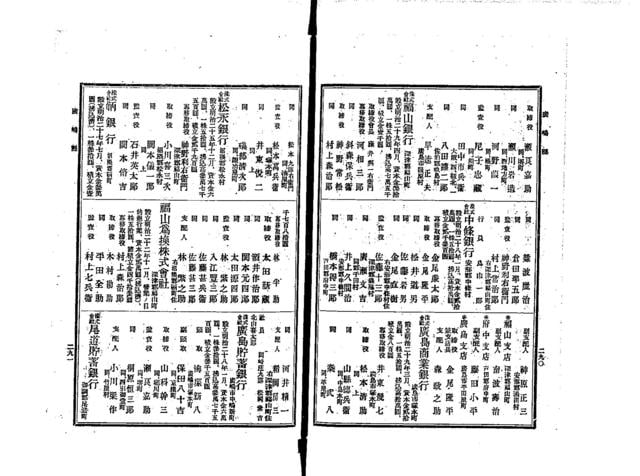

明治30年 福山銀行 松永銀行

明治34年 穀蕃社の代表社員:石井友三郎

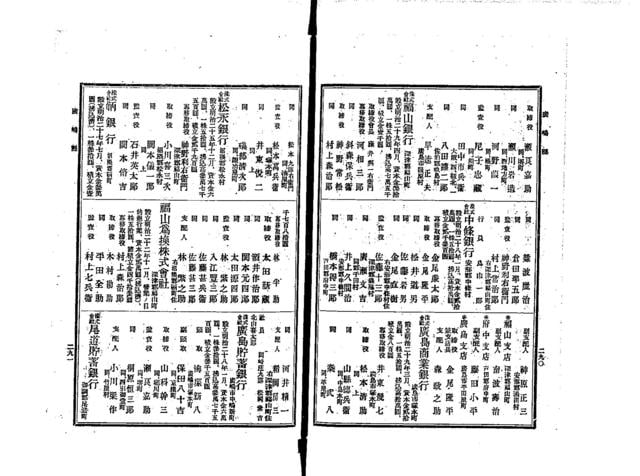

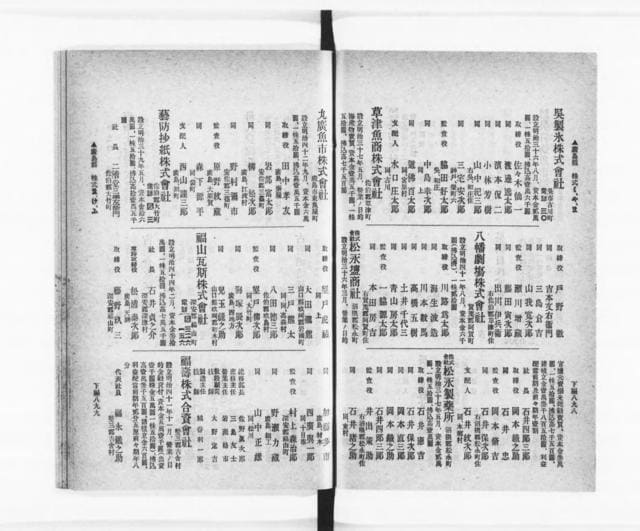

大正5年版

第66銀行・・・野取り帳に今津沖浜にこの銀行の土地があった。

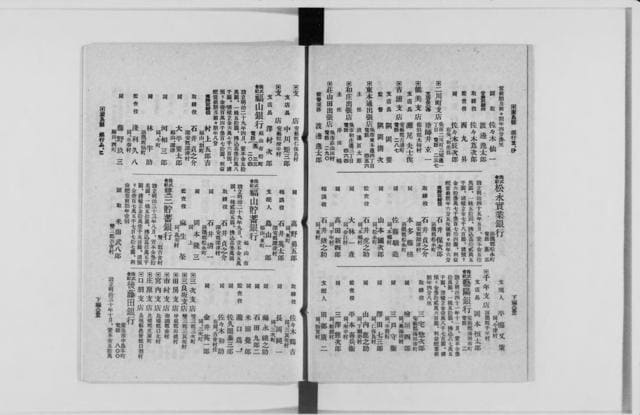

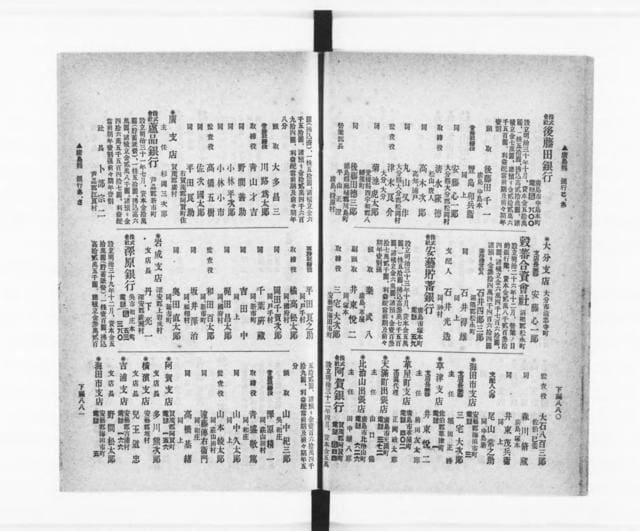

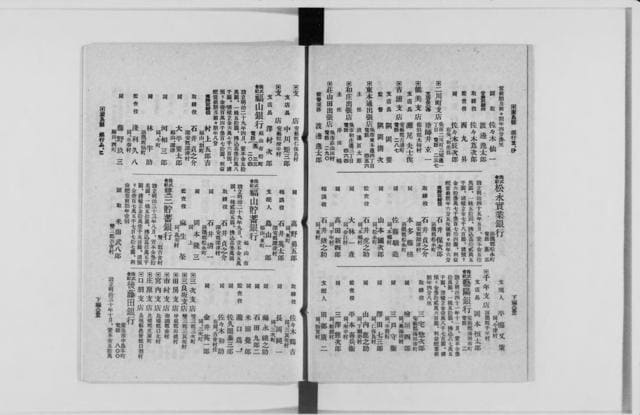

松永実業銀行

松永実業銀行

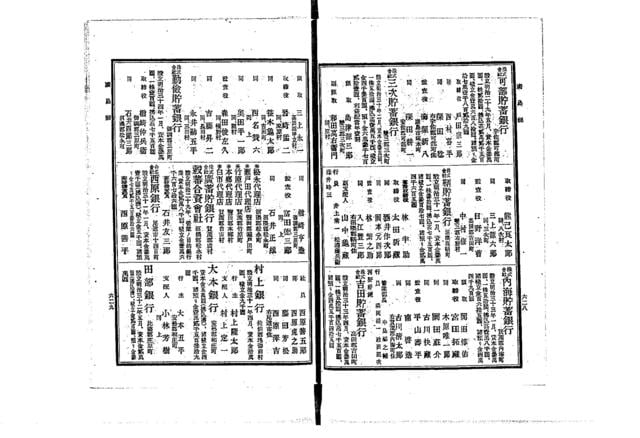

大正年に倒産(休業)した穀蕃合資会社はこのころ金江在住の砂原が管理をしていたようだ。

大正年に倒産(休業)した穀蕃合資会社はこのころ金江在住の砂原が管理をしていたようだ。

おや、石井四郎三郎の名前が松永塩商社に。

おや、石井四郎三郎の名前が松永塩商社に。

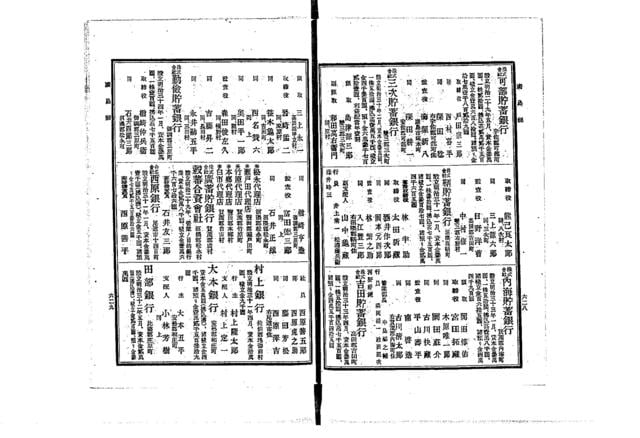

松永賃貸・・・・・高利貸しから不動産業・レンタル業

松永賃貸・・・・・高利貸しから不動産業・レンタル業

入江屋石井系と岡本一族を中心に本多藤橘、小川喜三次の息子:英太郎が役員名に名を連ねている。松永町の旧松永高等女学校の線路南側の一角(はきもの博物館の北隣)に松永賃貸の管理地があった。

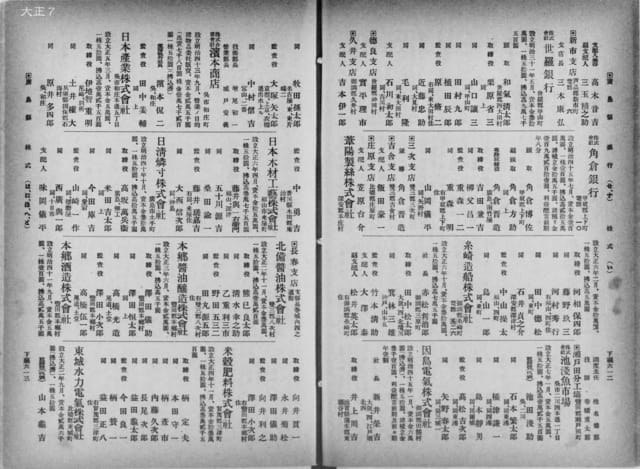

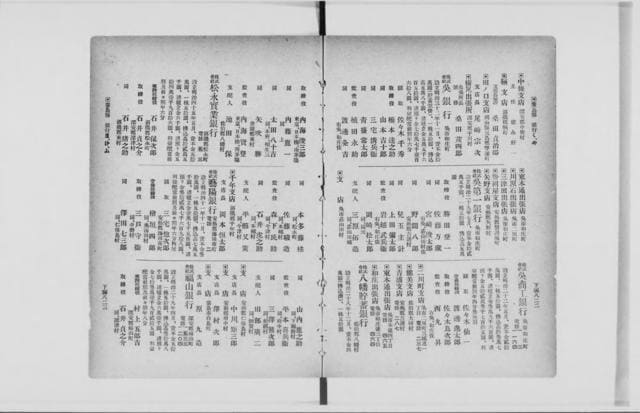

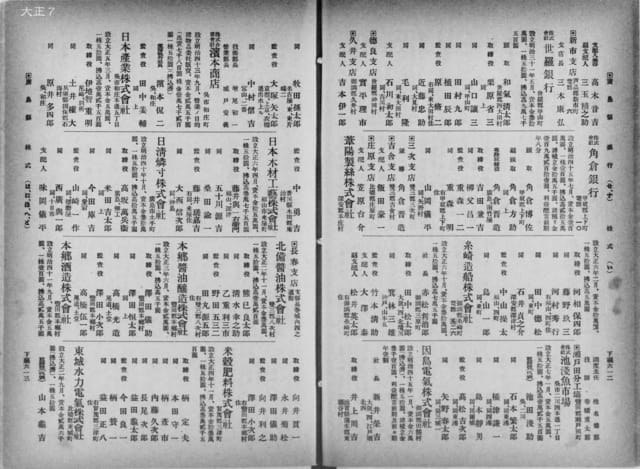

大正7年版 上下町の角倉銀行

昭和7年版

三木醤油・・・・監査役の粟村七兵衛という人はわたしにかすかに心当たりがある。幼稚園児のころ高須屋に駄菓子を買いに行く途中で醸造所の一口の坂の上で塀に腰を掛けて泣いていた老人が確かこの人だったと記憶する。そのころは七兵衛さん経営の醤油屋も左前状態で、それに追い打ちをかけるように連帯保証人になったばかりにこの老人一家は全財産(例えば高諸神社馬場前の旧山陽道沿いにあった映画館:吾妻館の地所は昭和35年2月19日に競売にかけられ人手に渡っている)を失う羽目になった。

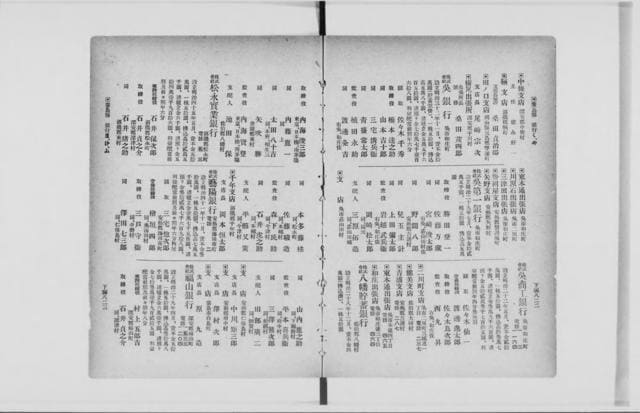

松永酒造

松永酒造

タイトル

タイトル

商業興信所事業案内

出版者

商業興信所

出版年月日

明32.7

。しかし、かもしれないといった水準の話(クリフォード・ギアツ風に言えば事実というのは所詮思い描かれたものに過ぎないといった水準での史実の制作)で今津剣大明神が高諸神社に社名変更されそれが現実を形成しているわけだから、式内高諸社=山南・高室宮だった蓋然性もありなのだ。

。しかし、かもしれないといった水準の話(クリフォード・ギアツ風に言えば事実というのは所詮思い描かれたものに過ぎないといった水準での史実の制作)で今津剣大明神が高諸神社に社名変更されそれが現実を形成しているわけだから、式内高諸社=山南・高室宮だった蓋然性もありなのだ。

タイトル

タイトル