これは大著(752p)だ!

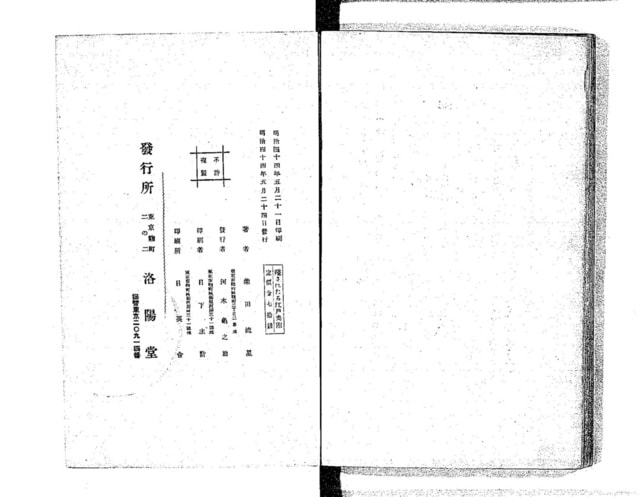

早熟の評論家柳宗悦が雑誌白樺に寄稿した論考をベースに大幅に加筆したもの。奥さんの柳兼子には誤植のチェック、索引つくりなどを手伝わせているらしい。注解が200ページもあるブレークの象徴文学研究書だが、河本はよくもこんな大著を刊行したものだ。明治初期の岡倉天心・フェノロサ、大正期の柳とバーナード・リーチとは国境を越えた生涯の友情で知られるが、本書はバーナード・リーチに献呈されている。

柳宗悦のその後の活動のための輝かしいスタートラインを提供したのが、間違いなく本書であり、本書の出版を前後の見境もなく決断した河本亀之助だったろ。

柳宗悦 著「ヰリアム・ブレーク : 彼の生涯と製作及びその思想」

[目次]

標題

目次

第一章 久遠の人 / 1p

第二章 スヱデンボルグの默示 / 15p

第三章 ゴシックの影 / 25p

第四章 野に彷徨ひし日 / 37p

第五章 匿れたる愛 / 55p

第六章 歡喜の歌 / 73p

第七章 睿智の歌 / 95p

第八章 預言の聲 / 111p

第九章 地獄の歌 / 119p

第十章 肉體の歌 / 145p

第十一章 反抗の歌 / 157p

第十二章 復興の歌 / 175p

第十三章 山嶽の頂 / 199p

第十四章 太洋の岸邊 / 219p

第十五章 歸神の歌 / 249p

第十六章 流出の歌 / 277p

第十七章 激怒せる日 / 309p

第十八章 永遠の福音 / 335p

第十九章 最後の審判 / 355p

第二十章 人としてのブレーク / 379p

第廿一章 思想家としてのブレーク / 413p

第廿二章 ブレークと彼の前後 / 515p

追補

一 略語 / 569p

二 補註 / 571p

三 著作年表 / 721p

四 參考書 / 727p

五 索引 / 759p

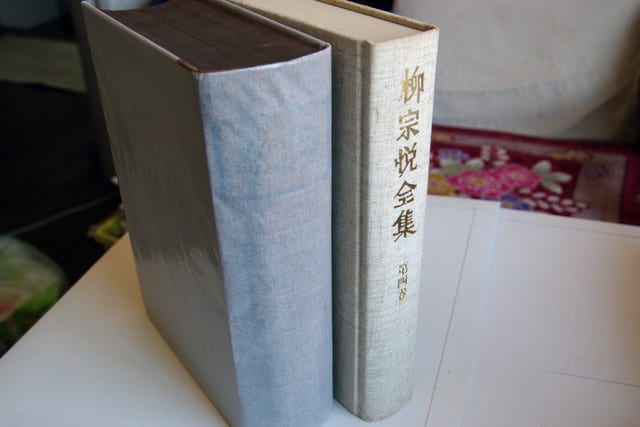

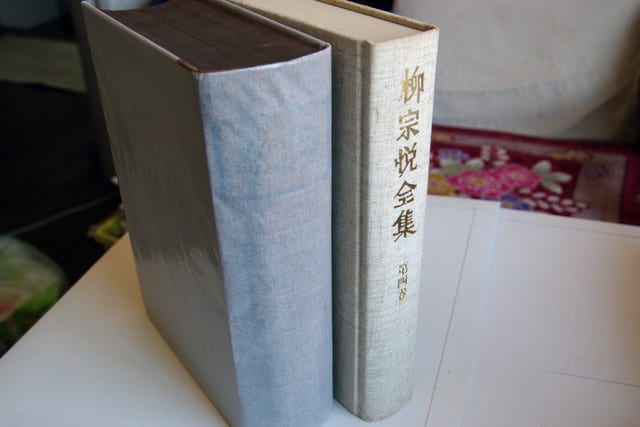

経年並本だが、古書店では高値(広島県史全巻揃いよりも高値)で販売されていた。全集版では判らない部分もあるので現物を入手した。

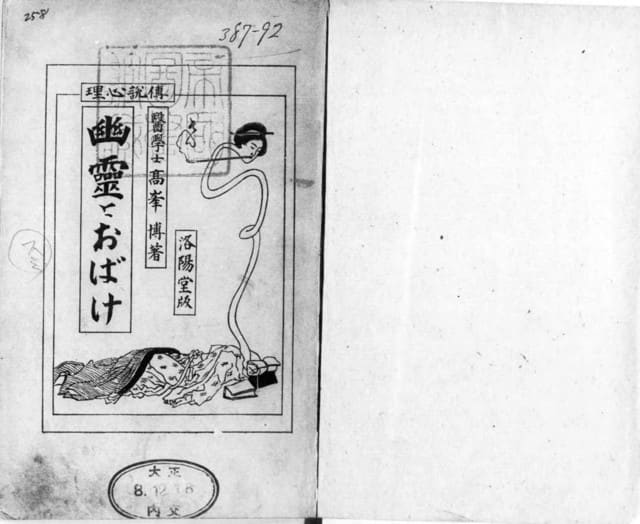

向かって左が、大正3年刊の洛陽堂・元版、右が全集中の復刻版。柳宗悦の処女作品だが、出世作でもある。これがあったからその後に於ける柳の活躍=才能の開花に弾みがついたはずだ。

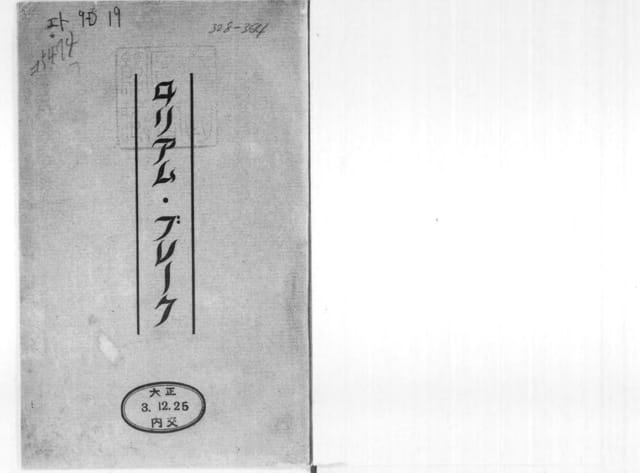

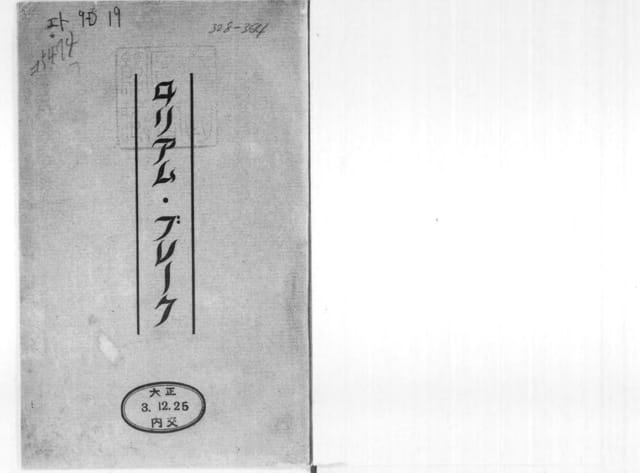

古書業者はハトロン紙をつけて送付してきたが、ハトロン紙をとったらこんな感じ。業者の撮影した画像を転載。ハトロン紙をつけると草臥れた本のぼろ隠しができる。

柳のウイリアム・ブレーク研究はその後和紙の研究家で英文学者の壽岳文章に継承されていく。

最近では大江健三郎の「新しい人よ眼ざめよ」がこのイギリスの神秘主義詩人で画家の作品にヒントを得た連作だった。

早熟の評論家柳宗悦が雑誌白樺に寄稿した論考をベースに大幅に加筆したもの。奥さんの柳兼子には誤植のチェック、索引つくりなどを手伝わせているらしい。注解が200ページもあるブレークの象徴文学研究書だが、河本はよくもこんな大著を刊行したものだ。明治初期の岡倉天心・フェノロサ、大正期の柳とバーナード・リーチとは国境を越えた生涯の友情で知られるが、本書はバーナード・リーチに献呈されている。

柳宗悦のその後の活動のための輝かしいスタートラインを提供したのが、間違いなく本書であり、本書の出版を前後の見境もなく決断した河本亀之助だったろ。

柳宗悦 著「ヰリアム・ブレーク : 彼の生涯と製作及びその思想」

[目次]

標題

目次

第一章 久遠の人 / 1p

第二章 スヱデンボルグの默示 / 15p

第三章 ゴシックの影 / 25p

第四章 野に彷徨ひし日 / 37p

第五章 匿れたる愛 / 55p

第六章 歡喜の歌 / 73p

第七章 睿智の歌 / 95p

第八章 預言の聲 / 111p

第九章 地獄の歌 / 119p

第十章 肉體の歌 / 145p

第十一章 反抗の歌 / 157p

第十二章 復興の歌 / 175p

第十三章 山嶽の頂 / 199p

第十四章 太洋の岸邊 / 219p

第十五章 歸神の歌 / 249p

第十六章 流出の歌 / 277p

第十七章 激怒せる日 / 309p

第十八章 永遠の福音 / 335p

第十九章 最後の審判 / 355p

第二十章 人としてのブレーク / 379p

第廿一章 思想家としてのブレーク / 413p

第廿二章 ブレークと彼の前後 / 515p

追補

一 略語 / 569p

二 補註 / 571p

三 著作年表 / 721p

四 參考書 / 727p

五 索引 / 759p

経年並本だが、古書店では高値(広島県史全巻揃いよりも高値)で販売されていた。全集版では判らない部分もあるので現物を入手した。

向かって左が、大正3年刊の洛陽堂・元版、右が全集中の復刻版。柳宗悦の処女作品だが、出世作でもある。これがあったからその後に於ける柳の活躍=才能の開花に弾みがついたはずだ。

古書業者はハトロン紙をつけて送付してきたが、ハトロン紙をとったらこんな感じ。業者の撮影した画像を転載。ハトロン紙をつけると草臥れた本のぼろ隠しができる。

柳のウイリアム・ブレーク研究はその後和紙の研究家で英文学者の壽岳文章に継承されていく。

最近では大江健三郎の「新しい人よ眼ざめよ」がこのイギリスの神秘主義詩人で画家の作品にヒントを得た連作だった。

本書は国会図書館のデジタル化資料として閲覧可能。

本書は国会図書館のデジタル化資料として閲覧可能。

清水乞「

清水乞「