後に夫人となる紅蘭(1804-1879)を伴って岡山~下関~長崎への巡歴の帰り道、文政8年(1825)のことだが、尾道で主に豪商橋本竹下らの接待をうけ、肉親の葬儀(叔父賴春風)でたまたま竹原に帰省中の賴山陽に会い、田氏女(平田)玉蘊(1787-1855)には漢詩:古鏡絶句4首を送っている(菅茶山翁のススメもあって長崎まで足を伸ばす途中文政6年に、尾道で平田玉蘊・玉葆姉妹の描いた絵を見せられ、その返礼に漢詩を詠んでいるが、帰路に尾道に立ち寄った文政8年には平田玉蘊の為に古鏡絶句4首を詠んでいる。平田玉蘊36-38歳、これらのエピソードからも玉蘊の承認欲求=「他人から認められたい、自分を価値ある存在として認めたい」 という欲求の強さが伝わってこよう)。そして神辺で菅茶山翁(1748-1827)と再会、その後は讃岐・岡山へと向っている

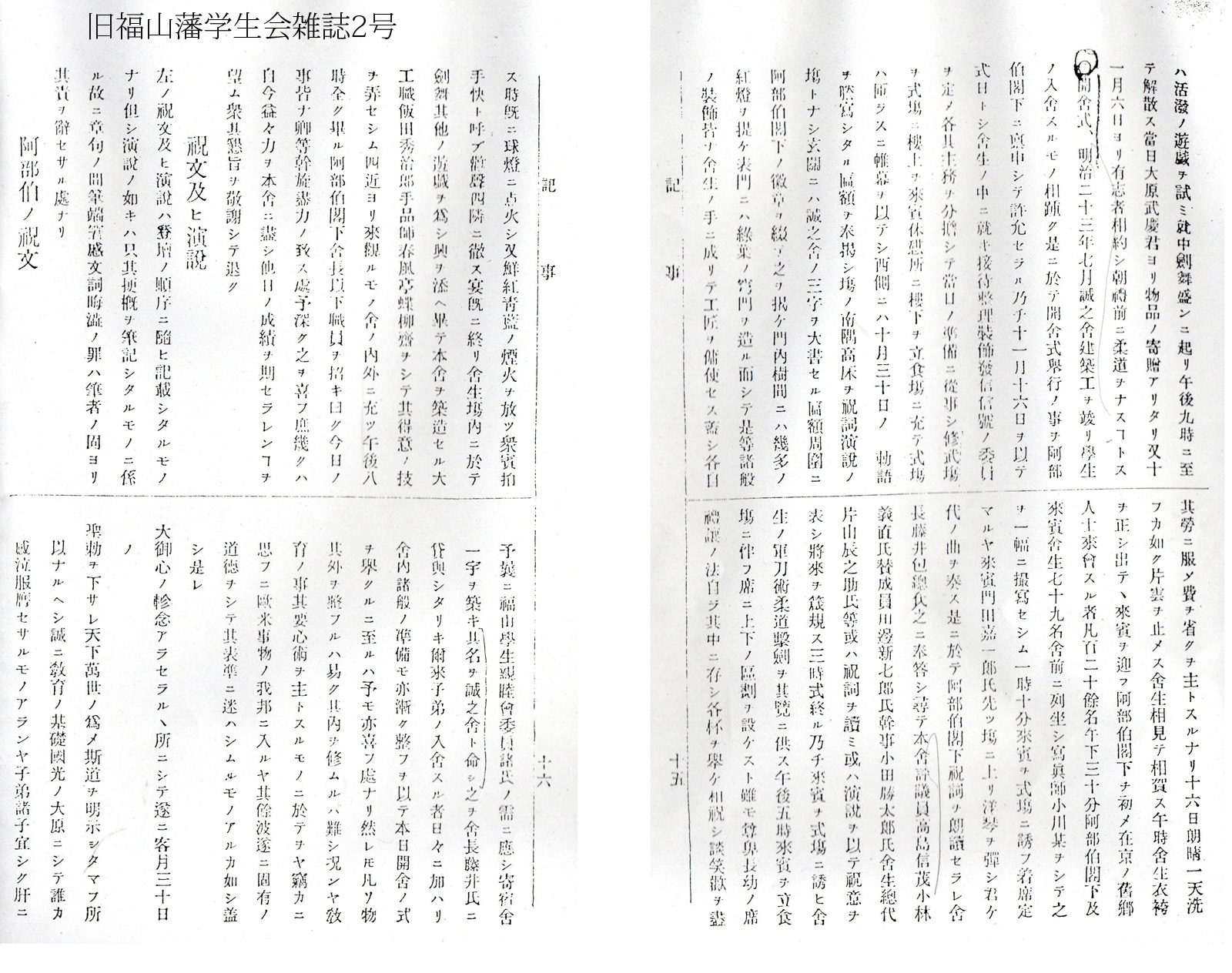

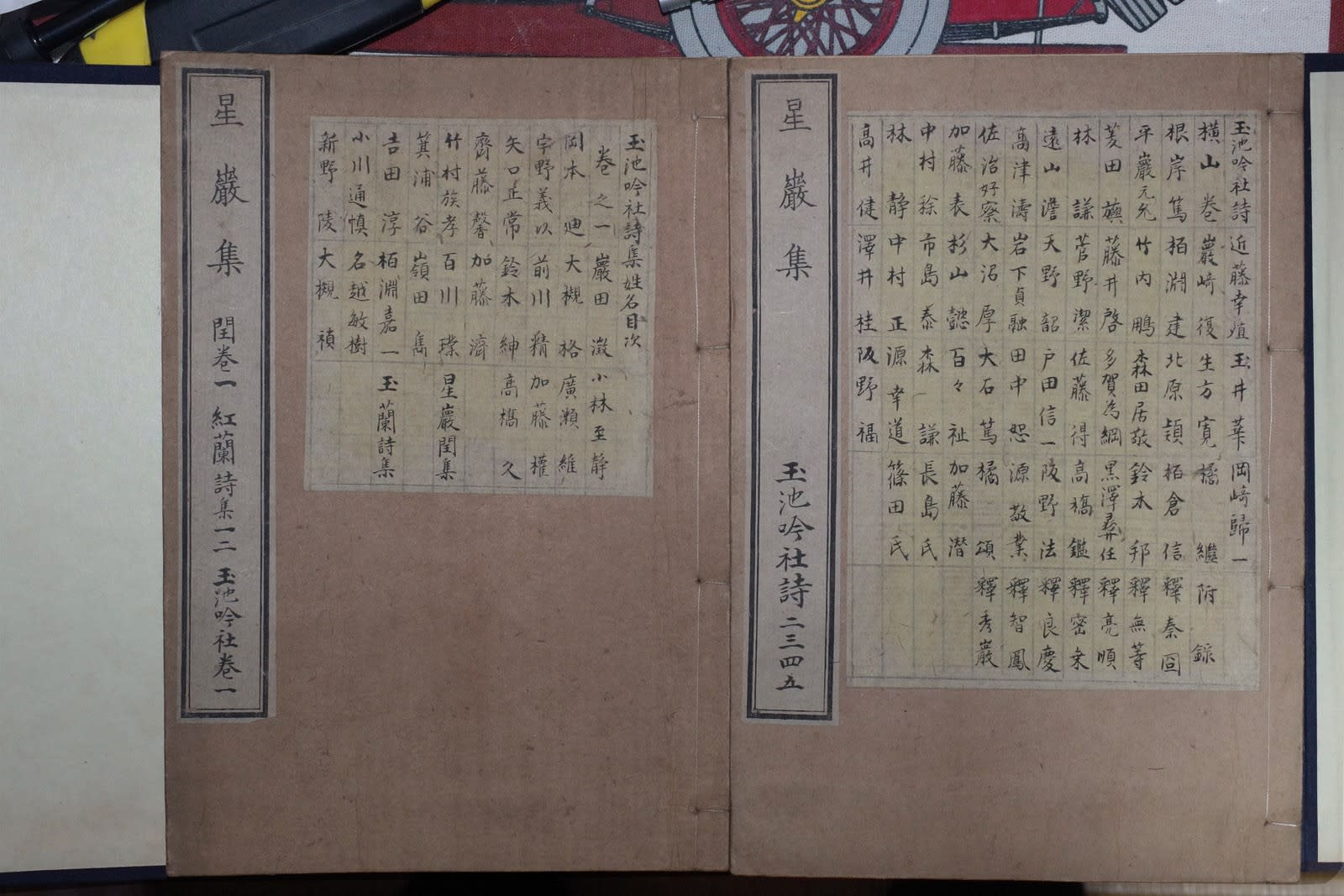

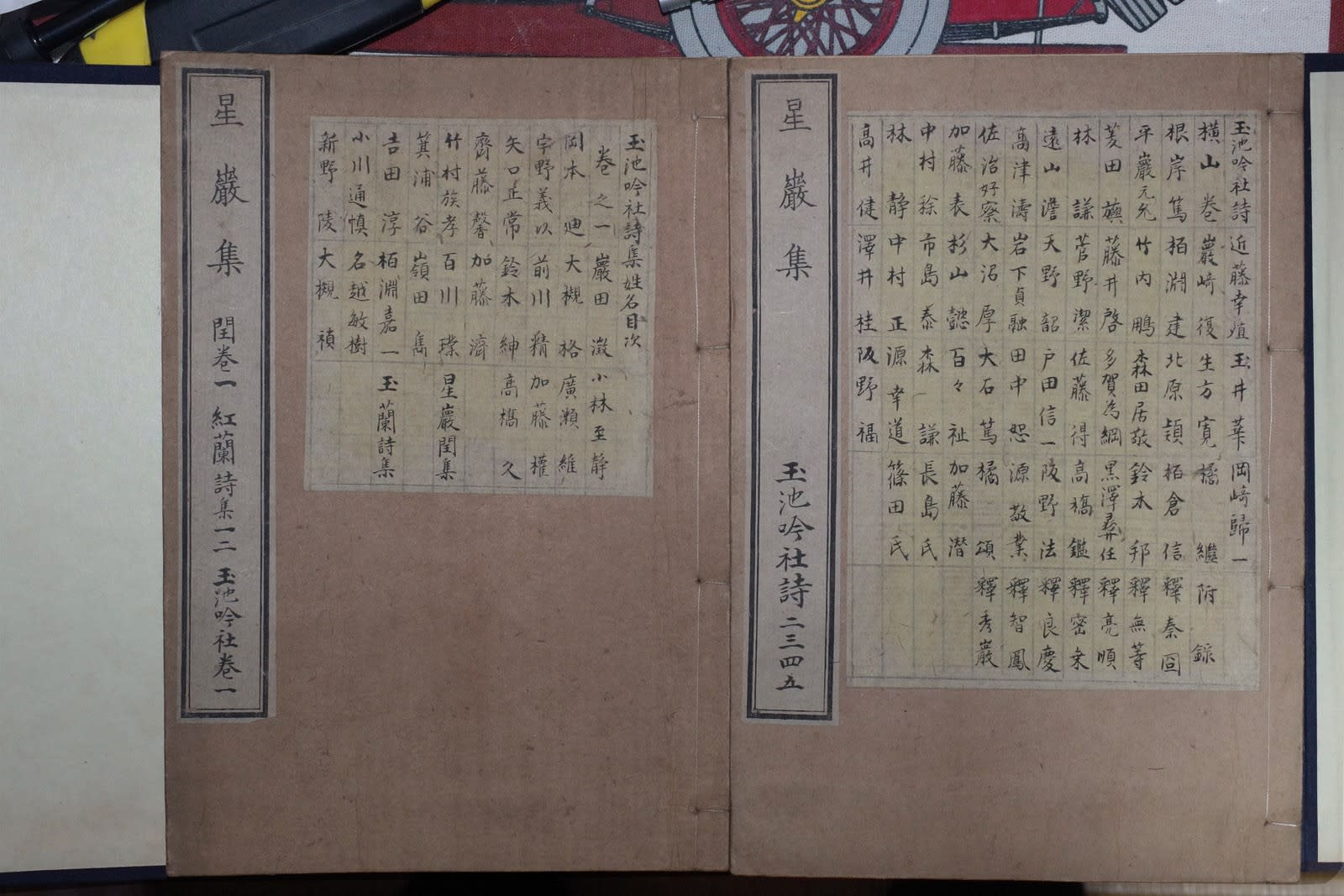

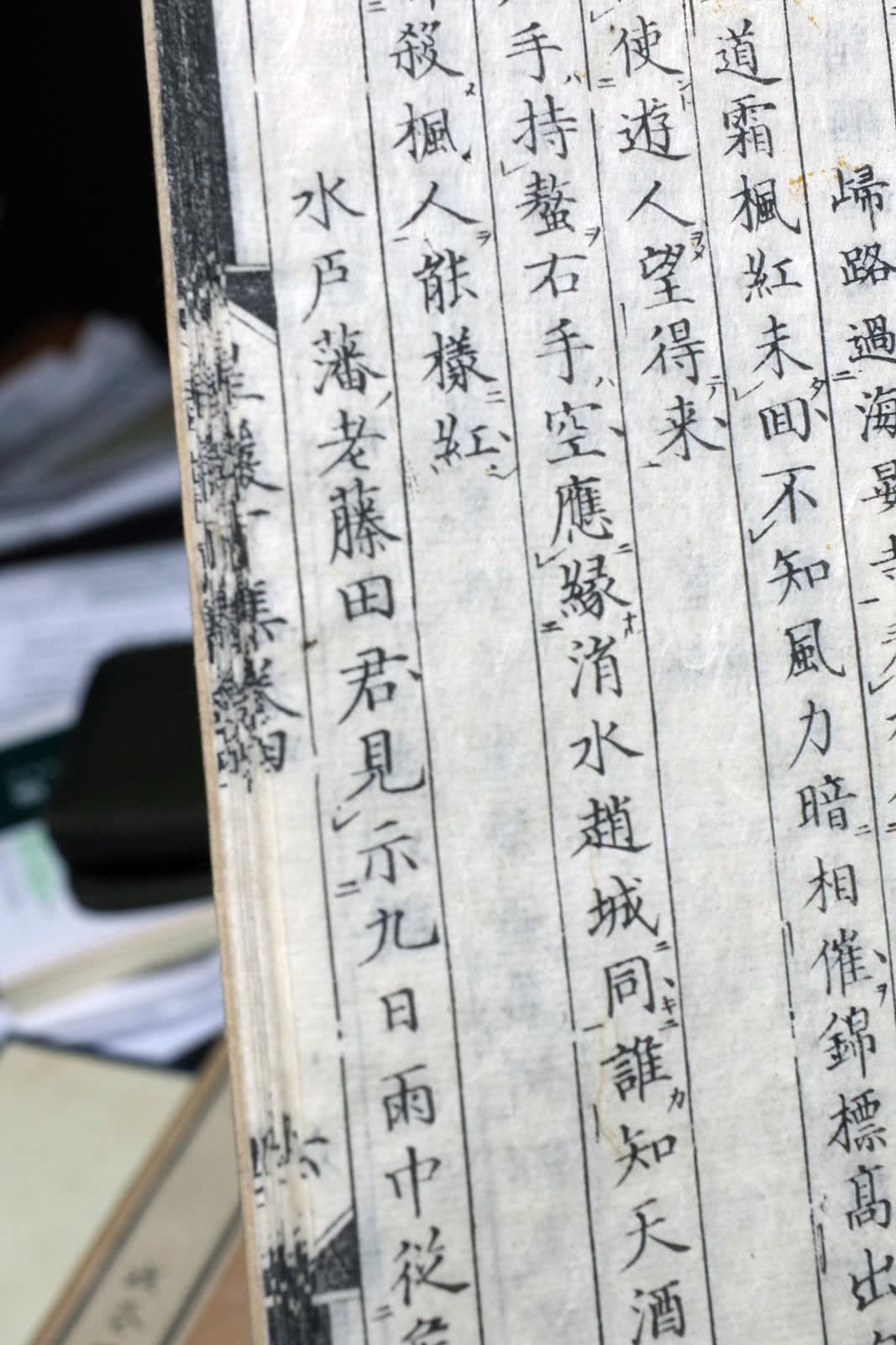

梁川星巌が主宰した玉池吟社(漢詩塾)の社中の中の森田居敬(葆庵)は森田節齊(沼隈郡藤江村に6年間滞在。山路機谷の史記研究を支援した儒学の大先生)の弟で後年備中国庭瀬藩儒。門下の三高足のうち、鈴木松塘(鈴木邦、鈴木を洒落て鱸/スズキとすることも、別名:彦之or松塘)や大沼枕山(大沼厚、1818-1891)ら二人の名前↓はあったが、小野湖山(門下の三高足の一人)の名前や門下生の河野鉄兜(一時期藤江村に来て山路機谷に漢学を教えた)のそれは度々登場するも本『星巌集』上に漢詩は未掲載。『枕山詩鈔』と同じ東叡山(=浅草寛永寺境内)の観梅の話題(星巌・紅蘭夫婦と大沼枕山・鈴木松塘らと連れだって参加)の中で武井節庵の名前が一度だけ登場。

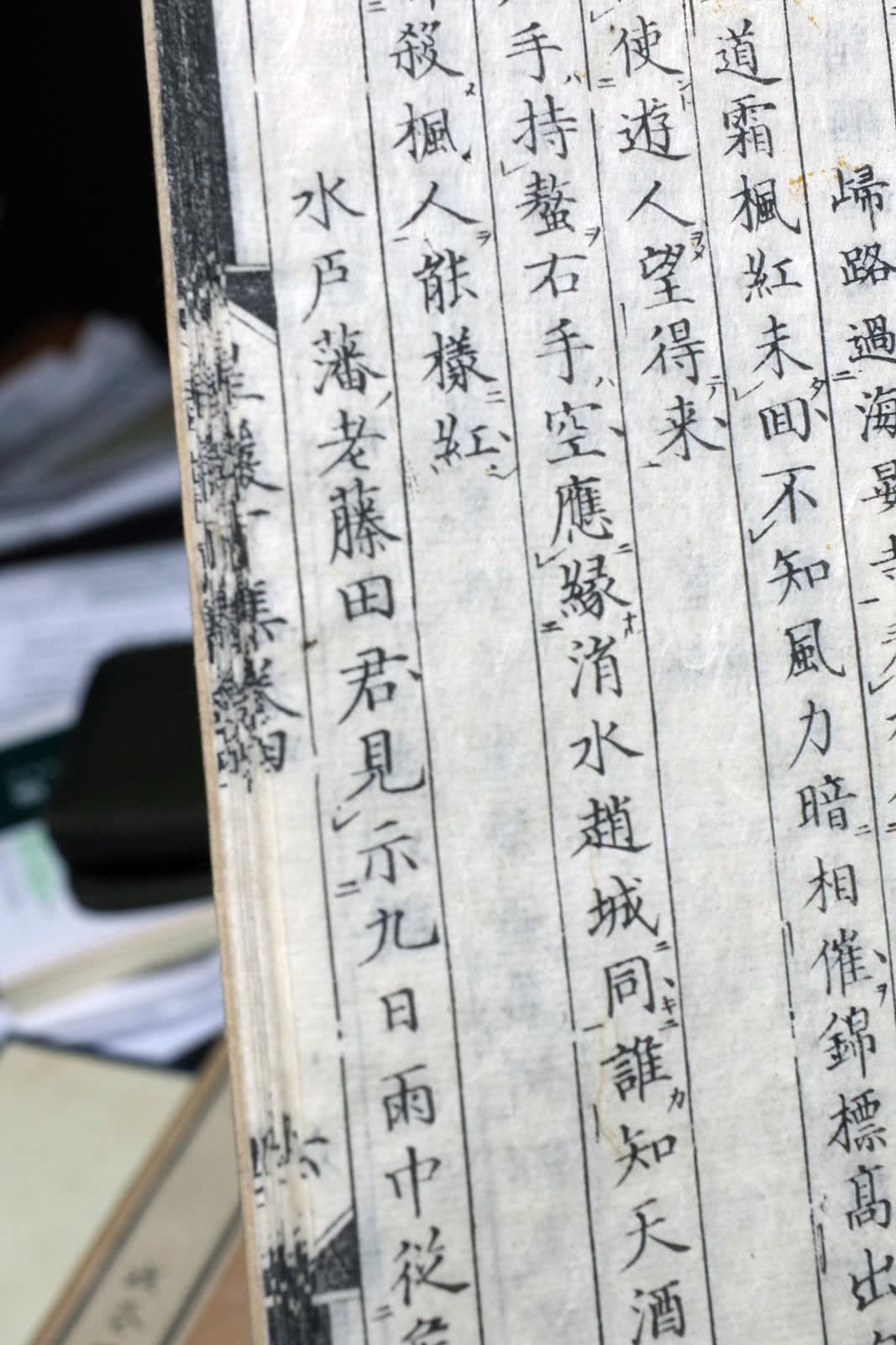

おや尊皇家藤田東湖の名前が・・・・

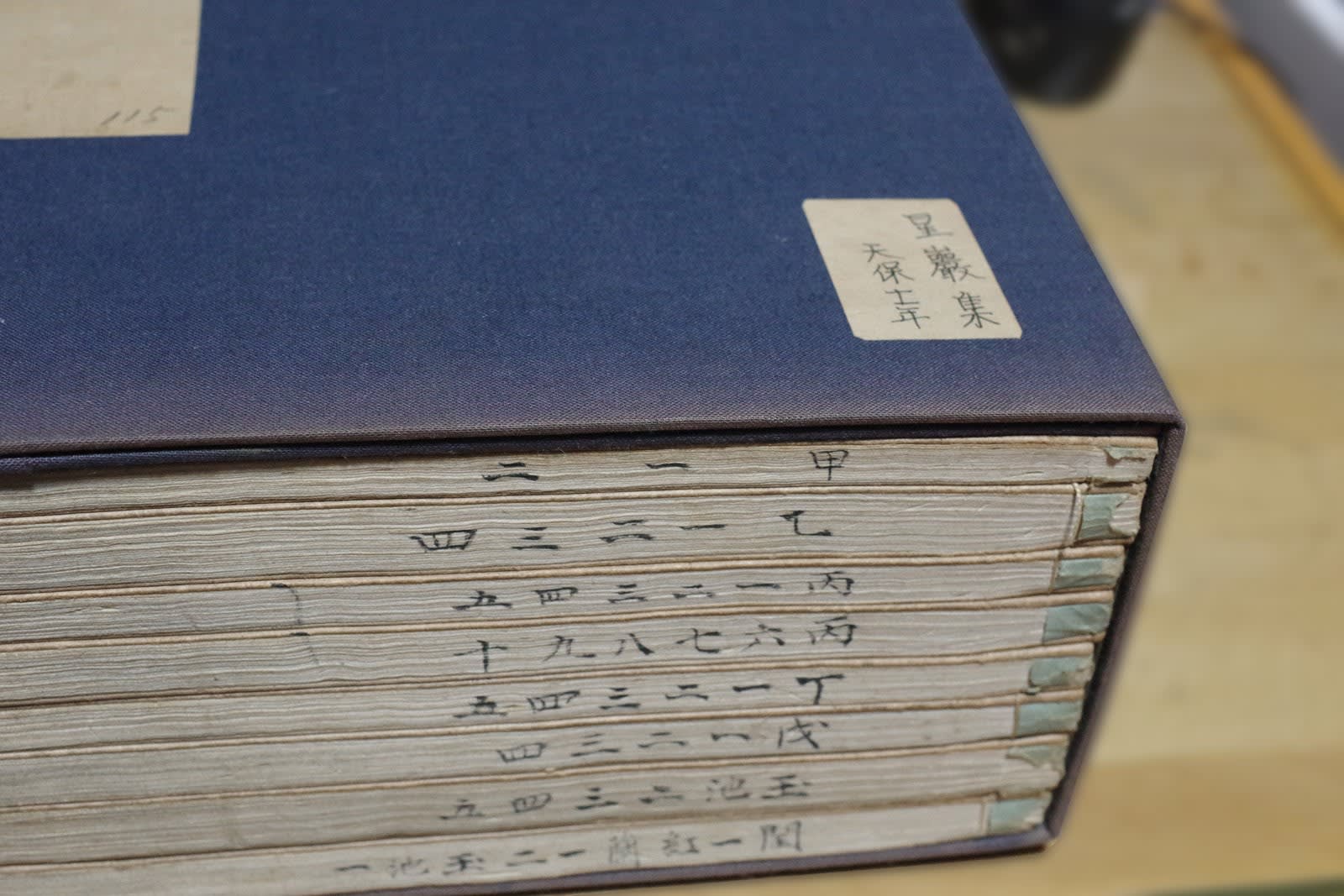

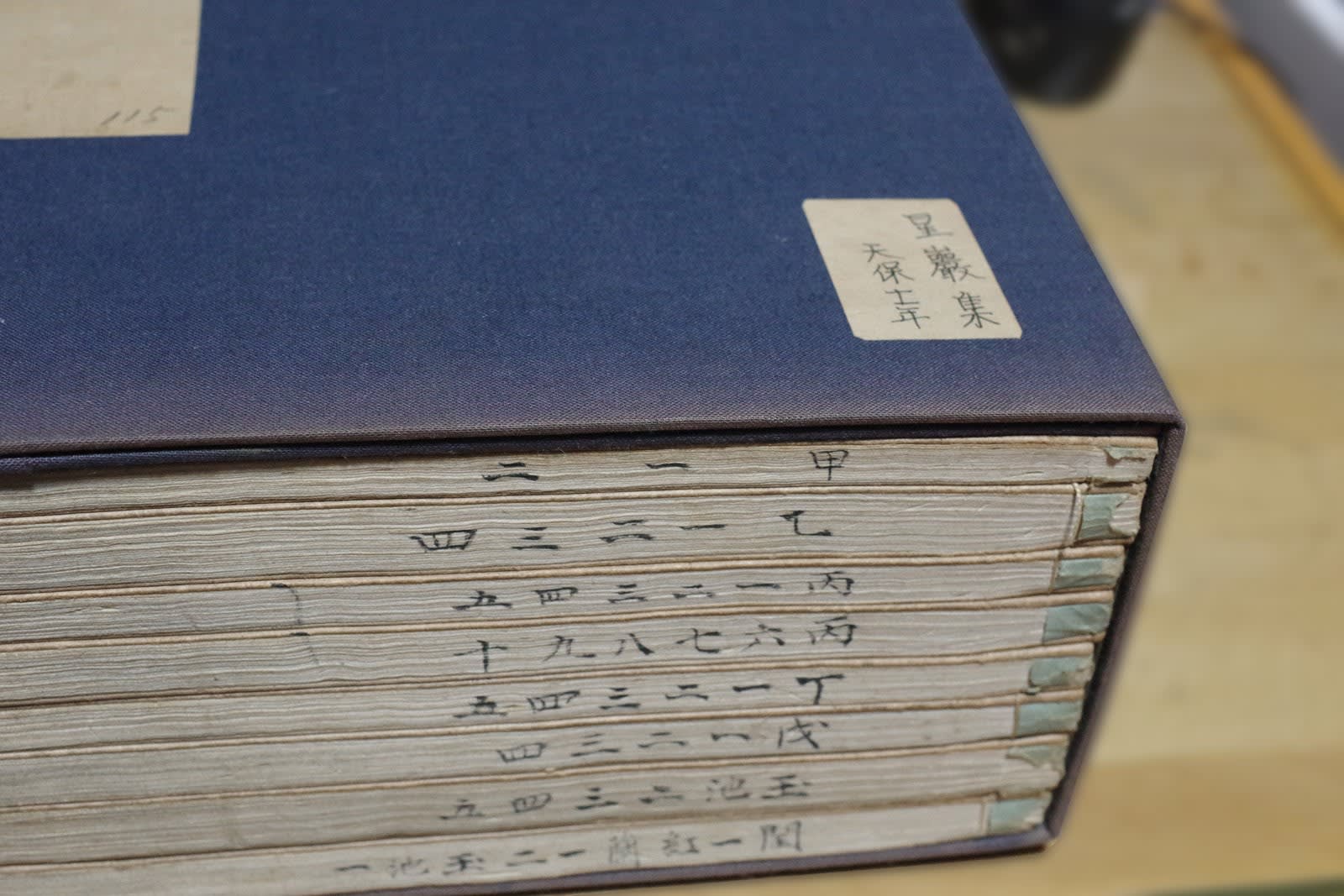

8冊揃・帙入。保存状態は普通。天保の年号の記載された版本だが実際はもっと後の刊行本ヵ、何人かの所有者を経てわたしの所に辿りついたとみえ、各種の蔵書印。その中に「星文庫」というのがあった。

最終巻の口絵に蓮塘の寓居図。左は柳に植物の芭蕉

『星巌集』の研究書としては伊藤信『梁川星巌翁 : 附・紅蘭女史』、大正14が便利。

【追加情報】

こちらは大沼枕山の詠物(漢)詩集『枕山詩抄』

この中には前述の『星巌集』掲載記事と同じ、梁川星巌を交えて、大沼や武井節庵らが近所の上野寛永寺境内で梅見をした時の漢詩が入っている。

千葉県の鋸山山頂に建つ星巌詩碑⇒「幕末明治期における日本漢詩文の研究」

尾道市立中央図書館・山路家史料の中で見かけた「大沼枕山」の名前(筆跡は山路機谷)

武井節庵関連記事

河野鉄兜関連記事

人気・地方絵師「田氏女(平田)玉蘊(1787-1855)作「桐鳳凰図」@宗教法人慈観寺・・・・この襖絵に対する私の第一印象では、絵心のある素人絵師水準。つまり、伊藤若冲・上村松園クラスの大家の作品を基準にしていえば第一人者風の風格(つまり、ハッとするような視覚的インパクトとかピカッと光り鑑賞者の心を鷲づかみにするような美的な迫力)などは全く不在。全体的な構成面(構え)はこじんまりと萎縮気味で、絵柄もどことなく大人しく、突き抜けるような生気や華やぎに欠け、気品もなし。

ただし、昭和8年に松永高女で開催の先哲遺墨展に神村・井上さん所蔵の玉蘊女史の絵が出展されていた(『青むしろ』1-11、昭和8年)。地方では名の知れた人気女流絵師だったのだろう。

メモ 梁川星巌は蝦夷地探検家松浦武四郎や賴山陽の息子頼三樹三郎と懇意だった。

久下実・豊田渡「二神家旧蔵襖絵について」、民具マンスリー52-7(2019年10月刊)、1-9頁が岩城島に転居した平田玉蘊の子孫(玉圃、1813-1884)について言及。

梁川星巌が主宰した玉池吟社(漢詩塾)の社中の中の森田居敬(葆庵)は森田節齊(沼隈郡藤江村に6年間滞在。山路機谷の史記研究を支援した儒学の大先生)の弟で後年備中国庭瀬藩儒。門下の三高足のうち、鈴木松塘(鈴木邦、鈴木を洒落て鱸/スズキとすることも、別名:彦之or松塘)や大沼枕山(大沼厚、1818-1891)ら二人の名前↓はあったが、小野湖山(門下の三高足の一人)の名前や門下生の河野鉄兜(一時期藤江村に来て山路機谷に漢学を教えた)のそれは度々登場するも本『星巌集』上に漢詩は未掲載。『枕山詩鈔』と同じ東叡山(=浅草寛永寺境内)の観梅の話題(星巌・紅蘭夫婦と大沼枕山・鈴木松塘らと連れだって参加)の中で武井節庵の名前が一度だけ登場。

おや尊皇家藤田東湖の名前が・・・・

8冊揃・帙入。保存状態は普通。天保の年号の記載された版本だが実際はもっと後の刊行本ヵ、何人かの所有者を経てわたしの所に辿りついたとみえ、各種の蔵書印。その中に「星文庫」というのがあった。

最終巻の口絵に蓮塘の寓居図。左は柳に植物の芭蕉

『星巌集』の研究書としては伊藤信『梁川星巌翁 : 附・紅蘭女史』、大正14が便利。

【追加情報】

こちらは大沼枕山の詠物(漢)詩集『枕山詩抄』

この中には前述の『星巌集』掲載記事と同じ、梁川星巌を交えて、大沼や武井節庵らが近所の上野寛永寺境内で梅見をした時の漢詩が入っている。

千葉県の鋸山山頂に建つ星巌詩碑⇒「幕末明治期における日本漢詩文の研究」

尾道市立中央図書館・山路家史料の中で見かけた「大沼枕山」の名前(筆跡は山路機谷)

武井節庵関連記事

河野鉄兜関連記事

人気・地方絵師「田氏女(平田)玉蘊(1787-1855)作「桐鳳凰図」@宗教法人慈観寺・・・・この襖絵に対する私の第一印象では、絵心のある素人絵師水準。つまり、伊藤若冲・上村松園クラスの大家の作品を基準にしていえば第一人者風の風格(つまり、ハッとするような視覚的インパクトとかピカッと光り鑑賞者の心を鷲づかみにするような美的な迫力)などは全く不在。全体的な構成面(構え)はこじんまりと萎縮気味で、絵柄もどことなく大人しく、突き抜けるような生気や華やぎに欠け、気品もなし。

ただし、昭和8年に松永高女で開催の先哲遺墨展に神村・井上さん所蔵の玉蘊女史の絵が出展されていた(『青むしろ』1-11、昭和8年)。地方では名の知れた人気女流絵師だったのだろう。

メモ 梁川星巌は蝦夷地探検家松浦武四郎や賴山陽の息子頼三樹三郎と懇意だった。

久下実・豊田渡「二神家旧蔵襖絵について」、民具マンスリー52-7(2019年10月刊)、1-9頁が岩城島に転居した平田玉蘊の子孫(玉圃、1813-1884)について言及。