久遠の寿 : 高島寿子夫人追悼録

亀岡豊二 編

[目次]

標題

目次

誄辞 医学博士 永井潜 / 1

幼き子供等に 高島平三郎 / 5

追悼会講演 医学博士 片山国嘉 / 34

追悼会講演 法学博士 山田三良 / 45

追悼会講演 宮田脩 / 57

追悼会講演 法学博士 松井茂 / 69(丸山鶴吉の先輩)

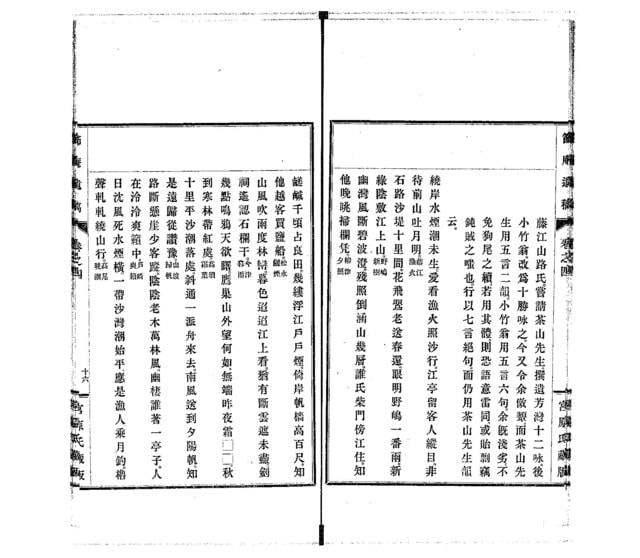

悼詩 蜻州 高島平三郎 / 77

悼詩 古愚 清水竜山 / 77

悼詩 向井教遠 / 78

悼詩 古愚 清水竜山 / 78

悼詩 逸見直也 / 78

悼詩 烟崖 荒浪市平 / 79

悼詩 横田新九郎 / 79

悼詩 天民 木内柔克 / 80

悼詩 如海 登原猪之助 / 81

悼詩 犀東 国府種徳 / 82

弔句 渡辺光徳 / 83

弔句 中野秀穂 / 83

弔句 岳水 田和芳三郎 / 83

弔句 矢島鐘二 / 83

弔句 横井竜顕 / 83

弔句 折井太一郎 / 84

弔句 松井拳 / 84

弔句 守屋序平 / 84

挽歌 佐々木信綱 / 85

挽歌 岡田てつ子 / 85

挽歌 高田恵忍 / 85

挽歌 百百三郎 / 86(福山藩)

挽歌 氏恭 赤沢乾一 / 87

挽歌 横田新九郎 / 87

挽歌 村上純祥 / 88⇒長女百合子の婿、高嶋が舎長時代の誠之舎寮生で田島出身、尾道商業から東京高商

挽歌 西川国臣 / 89

挽歌 八杉貞 / 89

挽歌 島嶺子 / 89

挽歌 千年 松尾雄三郎 / 90

挽歌 上条衣恵 / 90

挽歌 田辺善知 / 91

挽歌 満川とし子 / 91

挽歌 藤井乾助 / 92

挽歌 柴田万吉 / 92

挽歌 真田鶴松 / 92

挽歌 竹内薫兵 / 92

挽歌 野崎勝輝 / 93

挽歌 辻優 / 93

挽歌 飯沼舒雄 / 93

挽歌 加藤きのへ / 94

挽歌 福島四郎 / 94

挽歌 高橋商士 / 94

挽歌 山田致康恵 / 95

挽歌 田村亀四郎 / 95

挽歌 天野治助 / 95

挽歌 五弓安二郎 / 95

挽歌 黒住宗武 / 96

挽歌 鈴木善建 / 96・・・国風短歌の会:詠揮会講師で、機関誌「鶴のしづく」などに執筆、B級歌人。

挽歌 宮岡直記 / 97

挽歌 遠山椿吉 / 97

挽歌 相沢玉子 / 97

挽歌 堀尾金八郎 / 98

挽歌 星果 宮西一積 / 101

追悼文 村上百合子 / 105⇒長女

追悼文 長滝智大 / 111

追悼文 上条衣恵 / 112

追悼文 剣持確麿 / 114

追悼文 早崎春香 / 116

追悼文 伊知地ハナ / 117

追悼文 智鑑 志村伊三郎 / 117

追悼文 小杉吉也 / 119⇒学習院時代の教え子

追悼文 阪本修一 / 126

追悼文 飯塚正一 / 131

追悼文 横山玄秀 / 132

追悼文 奥田大三 / 133

追悼文 石神八重 / 135

追悼文 岡田定次郎 / 137

追悼文 角倉しめの / 139

追悼文 志田原重太郎 / 142

追悼文 片桐佐太郎 / 144

追悼文 石津こう / 145

追悼文 吉田きみ子 / 147

追悼文 村島雄一 / 150

追悼文 和田常太 / 151

追悼文 和田照子 / 152

追悼文 板原良槌 / 155

追悼文 野崎吉郎 / 156

追悼文 山川智応 / 160

追悼文 三輪田元道 / 171

追悼文 木島平治郎 / 176

心理学会関係者は義弟の松本孝次郎を含め皆無だ。高島は心理学者として逆風の中にさらされてきたことが判る。

高島は心理学と生理学との協働路線を推進した。東京帝国大学の心理学は実験心理学を推進した。この辺の路線対立は元良勇次郎の死後鮮明化。庇護者を失った高島心理学は急速に陳腐化し時代遅れのものとなった。日蓮宗への接近は心理学会からは疑問視されていたし、高島の関心領域の拡散などその陳腐化に拍車をかけた。

高島の全盛期は雑誌「児童研究」の主幹時代であり、その間に一時代を築くほどの大きな成果を上げている。

下線部はわたしにとって既知の人物。「追悼文 角倉しめの / 139」は現在の広島県府中市上下町出身の角倉一族の人物(確認済)。だとすれば角倉志朗(1903-1992)→角倉一朗(バッハ研究)の一族だ。

読んで見たが追悼文 木島平治郎(児童文学) / 176-244は追悼文学の名作だ。

高島平三郎の「幼き子供らに」

足立区江北図書館の旧蔵本だ。大阪の古書店経由での入手。

亀岡豊二 編

[目次]

標題

目次

誄辞 医学博士 永井潜 / 1

幼き子供等に 高島平三郎 / 5

追悼会講演 医学博士 片山国嘉 / 34

追悼会講演 法学博士 山田三良 / 45

追悼会講演 宮田脩 / 57

追悼会講演 法学博士 松井茂 / 69(丸山鶴吉の先輩)

悼詩 蜻州 高島平三郎 / 77

悼詩 古愚 清水竜山 / 77

悼詩 向井教遠 / 78

悼詩 古愚 清水竜山 / 78

悼詩 逸見直也 / 78

悼詩 烟崖 荒浪市平 / 79

悼詩 横田新九郎 / 79

悼詩 天民 木内柔克 / 80

悼詩 如海 登原猪之助 / 81

悼詩 犀東 国府種徳 / 82

弔句 渡辺光徳 / 83

弔句 中野秀穂 / 83

弔句 岳水 田和芳三郎 / 83

弔句 矢島鐘二 / 83

弔句 横井竜顕 / 83

弔句 折井太一郎 / 84

弔句 松井拳 / 84

弔句 守屋序平 / 84

挽歌 佐々木信綱 / 85

挽歌 岡田てつ子 / 85

挽歌 高田恵忍 / 85

挽歌 百百三郎 / 86(福山藩)

挽歌 氏恭 赤沢乾一 / 87

挽歌 横田新九郎 / 87

挽歌 村上純祥 / 88⇒長女百合子の婿、高嶋が舎長時代の誠之舎寮生で田島出身、尾道商業から東京高商

挽歌 西川国臣 / 89

挽歌 八杉貞 / 89

挽歌 島嶺子 / 89

挽歌 千年 松尾雄三郎 / 90

挽歌 上条衣恵 / 90

挽歌 田辺善知 / 91

挽歌 満川とし子 / 91

挽歌 藤井乾助 / 92

挽歌 柴田万吉 / 92

挽歌 真田鶴松 / 92

挽歌 竹内薫兵 / 92

挽歌 野崎勝輝 / 93

挽歌 辻優 / 93

挽歌 飯沼舒雄 / 93

挽歌 加藤きのへ / 94

挽歌 福島四郎 / 94

挽歌 高橋商士 / 94

挽歌 山田致康恵 / 95

挽歌 田村亀四郎 / 95

挽歌 天野治助 / 95

挽歌 五弓安二郎 / 95

挽歌 黒住宗武 / 96

挽歌 鈴木善建 / 96・・・国風短歌の会:詠揮会講師で、機関誌「鶴のしづく」などに執筆、B級歌人。

挽歌 宮岡直記 / 97

挽歌 遠山椿吉 / 97

挽歌 相沢玉子 / 97

挽歌 堀尾金八郎 / 98

挽歌 星果 宮西一積 / 101

追悼文 村上百合子 / 105⇒長女

追悼文 長滝智大 / 111

追悼文 上条衣恵 / 112

追悼文 剣持確麿 / 114

追悼文 早崎春香 / 116

追悼文 伊知地ハナ / 117

追悼文 智鑑 志村伊三郎 / 117

追悼文 小杉吉也 / 119⇒学習院時代の教え子

追悼文 阪本修一 / 126

追悼文 飯塚正一 / 131

追悼文 横山玄秀 / 132

追悼文 奥田大三 / 133

追悼文 石神八重 / 135

追悼文 岡田定次郎 / 137

追悼文 角倉しめの / 139

追悼文 志田原重太郎 / 142

追悼文 片桐佐太郎 / 144

追悼文 石津こう / 145

追悼文 吉田きみ子 / 147

追悼文 村島雄一 / 150

追悼文 和田常太 / 151

追悼文 和田照子 / 152

追悼文 板原良槌 / 155

追悼文 野崎吉郎 / 156

追悼文 山川智応 / 160

追悼文 三輪田元道 / 171

追悼文 木島平治郎 / 176

心理学会関係者は義弟の松本孝次郎を含め皆無だ。高島は心理学者として逆風の中にさらされてきたことが判る。

高島は心理学と生理学との協働路線を推進した。東京帝国大学の心理学は実験心理学を推進した。この辺の路線対立は元良勇次郎の死後鮮明化。庇護者を失った高島心理学は急速に陳腐化し時代遅れのものとなった。日蓮宗への接近は心理学会からは疑問視されていたし、高島の関心領域の拡散などその陳腐化に拍車をかけた。

高島の全盛期は雑誌「児童研究」の主幹時代であり、その間に一時代を築くほどの大きな成果を上げている。

下線部はわたしにとって既知の人物。「追悼文 角倉しめの / 139」は現在の広島県府中市上下町出身の角倉一族の人物(確認済)。だとすれば角倉志朗(1903-1992)→角倉一朗(バッハ研究)の一族だ。

読んで見たが追悼文 木島平治郎(児童文学) / 176-244は追悼文学の名作だ。

足立区江北図書館の旧蔵本だ。大阪の古書店経由での入手。

。

。

、2か月前に入手したが、どこにしまったかわからず昨日から探し回っていたが、古書を入れた箱と箱の間の床に落ちていた。

、2か月前に入手したが、どこにしまったかわからず昨日から探し回っていたが、古書を入れた箱と箱の間の床に落ちていた。