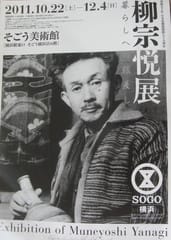

柳宗悦についての、ぼくの関心度は高く、このブログでも何度も記事にしている。宗悦が新婚時代、5、6年ほど住居をかまえていた安孫子(手賀沼)の旧宅の見学に行っているし(嘉納次五郎旧宅跡のとなり)、駒場の日本民芸館にも何度か足を運んだ。そごう美術館でも、これまで、”観じる民藝展(尾久彰三(おぎゅうしんぞう)コレクション)”や、宗悦が再評価した木喰の”生誕290年・木喰展/庶民の信仰・微笑仏”展など観ている。だから、ある程度の知識はある。一方、忘却の彼方のも多い(汗)。今回、そごう美術館の、”没後50年、日本民芸館開館75周年記念/柳宗悦展”で、忘却の彼方の知識を呼び戻しに行った。

宗悦が一目ぼれした朝鮮の染付秋草文面取壷が置いてある。1914年、浅川氏が手みやげに持参したものだそうだ。白地に淡い染付、そのやわらかな表情にぐっときた。まさに、知識より直感でみよ、だ。それがきっかけで、宗悦といえば朝鮮陶磁器の蒐集が始まった。ぼくもこの”歴史的な”染付に目をこらした。もうひとつ、”歴史的な”彫刻に目をこらしたものがある。木喰仏”地蔵菩薩像”だ。1924年、甲府市郊外の小宮山宅で出会った。これにもびびっときた。美美っ(微笑)ときて、略奪婚(笑)(贈呈されたというが)。それ以来、350体の木喰仏を発見。隣りにあった、お酒のいっぱい入った(たぶん)大きな瓢箪をもつ木喰仏もそのひとつ。こちらもとてもいい(汗)。

先住民族へのやさしい眼差し。琉球には何度も訪ねているが、方言を使わないように指導する県学務課に抗議し論陣をはる。方言もうつくしいと感じたのだろう。ぼくも方言が大好きどす。アイヌ民族に、そして当時、統治下にあった朝鮮民族に対して向けていた眼差しと同じであった。展示物もすばらしい。琉球の紅型ははじめとする様々な衣装や陶器類。アイヌの衣装、刀下げ帯、首飾り、木彫品、小刀など。

もちろん、我が国の民芸品も。江戸期以降の、絵馬や大津絵など、丹波布(京阪で丁稚の布団生地につかわれていた)、金具屋の看板まで。美はどこにでも転がっているのだ。みていて、みていない。美醜の”基準”をとりはらって、ものをみなければならない、みたいなことも宗悦は言っている。旧来の茶道にも疑問の目を向けた。茶事に心を入れる人は、とかく茶事にとらわれの身になる、そんな不自由さは茶にはないはずである、と家元制度や鑑賞眼の固定化に首をかしげた。で、民芸品などをつかった茶会を自ら、何度か開いている。

多くの著書も展示されている。若いときの”科学と人生”、”ウイリアム・ブレイク”、晩年の”美の法門”など。宗教哲学者としての柳宗悦の足跡も忘れてはならない。

12月4日までです。お近くの方はどうぞ。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます